1. La composition de Libanios

S’inscrivant dans une pratique courante de la seconde sophistique, le rhétoricien et maître d’école Libanios a souvent repris, dans sa production, des sujets mythiques et surtout homériques. Ces thèmes, très connus à l’époque, étaient particulièrement adaptés au cadre des exercices scolaires1. En effet, sur 91 progymnasmata (ou exercices préparatoires pour le futur orateur) de notre auteur, 34 portent sur un épisode appartenant au cycle troyen2. Si l’on trouve le plus souvent reprise la version la plus connue d’un épisode, il est beaucoup plus rare, dans le cas, du moins, de l’œuvre de Libanios, de voir cette version contestée : c’est ce qui se produit dans son enkomion de Thersite (Enc., 4)3.

Il s’agit d’un éloge paradoxal, visant à célébrer un personnage qui, selon la description iliadique, n’avait rien de positif. Bien que l’âge impérial ait eu, en continuité avec l’âge classique, un goût particulier pour le paradoxe4, on ne trouve, dans les progymnasmata de Libanios, que deux autres compositions appartenant à ce genre5. Il s’agit du blâme d’Achille et du blâme d’Hector (Inv., 1 et 2, des invectives adressées à des figures traditionnellement héroïques), qui se différencient de l’éloge de Thersite dans la façon de soutenir la thèse paradoxale. En effet, à propos d’Achille et d’Hector, l’exercice se construit comme une simple réflexion sur leurs gestes, qui met en évidence les fautes implicites des personnages. Au contraire, dans l’éloge de Thersite, la réhabilitation passe par le rappel d’une ancienne tradition mythique le concernant. On peut ainsi distinguer, dans cette composition, deux parties : la première (Enc., 4, 1-9) peut être considérée comme une biographie, qui se réfère à une tradition étrangère à l’Iliade ; la seconde est plutôt une interprétation tendancieuse du récit homérique, qui vise à montrer la noblesse du personnage (Enc., 4, 10-9).

La figure de Thersite est encore très débattue dans les études modernes. La présente contribution se concentre sur la tradition mythique qui attribue des qualités positives au personnage et sur sa compatibilité avec les ambiguïtés de la présentation homérique.

2. Les légendes extra-homériques sur Thersite

La présentation des mérites de Thersite suit les étapes typiques d’un éloge, déjà étudiées par Aristote6, puis canonisées par Aphthonius7 : exaltation de la famille (γένος), de l’éducation (άνατροφή), et des actions (πράξεις), ce dernier point étant, selon lui, le plus iimportant et celui qui doit être le plus développé. Enfin, on trouve un jugement d’ensemble (σύγκρισις), fondé sur la comparaison entre le personnage loué et un personnage qui excelle dans le même domaine. Conformément à ce plan, la partie biographique de l’éloge composé par Libanios (Enc., 4, 1-9) présente, après une introduction qui explique le sujet (Enc., 4, 1), le γένος de Thersite :

Πρώτον μέν τοίνυν ούκ έκ φαύλων ουδέ άνωνύμων ήν γονέων, εί μή φαΰλόν τις ηγε-ίται τον ’Άγριον καί τον τούτου πατέρα καί τον εκείνου, άλλ5 ούδείς αν ευ φρονών.

ώστ’ είπερ έβούλετο Θερσίτης εν τοίς Έλλησι σεμνύνειν έαυτον άπο των προγόνων, ώσπερ ό τούτου συγγενής Διομήδης, ούκ αν έπόρησεν (Lib., E ne, 4, 2).

D’abord, il était né de parents qui n’étaient ni modestes ni inconnus, à moins que quelqu’un ne pense qu’Agrios est médiocre, et son père et le père de celui-ci aussi. Mais aucune personne sage ne le ferait. En conséquence, si Thersite avait voulu se vanter de ses ancêtres, comme le faisait son [parent] consanguin Diomède, il n’aurait pas eu de difficulté8.

Ensuite, on trouve une référence à son éducation (άνατροφή) et une longue narration de ses exploits (πράξεις). Ceux-ci commencent avec la chasse au sanglier organisée par Méléagre, qui sera la cause des malformations physiques rappelées dans l’Iliade :

πρεπόντων ήκε μέν επί τον συν, ότε δή καί τούς άλλους άπαντας τούς άρίστους ό Μελέαγρος επί τον τής χώρας εκείνον λυμεώνα συνήγεν, άπελθών δέ έκείθεν ήσθέ-νησέ τε καί ή νόσον αύτώ το σώμα κατέβλαψεν (Lib., E ne, 4, 3).

Comme il avait été élevé de manière naturelle pour quelqu’un qui avait de tels parents et qu’il pouvait participer, avec les héros, aux entreprises illustres, il alla contre le sanglier, quand Méléagre eut réuni tous les autres valeureux contre cette ruine pour la région, mais, parti de làbas, il s’affaiblit et la maladie lui défigura le corps.

Dans la section consacrée aux πράξεις, le rôle de Thersite pendant la guerre de Troie est aussi mentionné : Libanios propose sa lecture de quelques passages homériques, intégrant au récit des éléments étrangers ou l’interprétant tendancieusement, afin de montrer la valeur du personnage, suivant une méthode qui sera encore utilisée dans la seconde partie de cet éloge. Ainsi, le fait que Thersite, malgré ses problèmes physiques, n’en accepte pas moins de participer à l’expédition contre Troie est tout de suite considéré par Libanios comme un geste honorable (Enc., 4, 4), étant donné que d’autres héros (Ulysse et Achille) avaient tenté de se dérober à l’appel à la guerre (Enc., 4, 5)9. Dans les paragraphes suivants (Enc., 4, 6-7), en faisant appel à une espèce d’argumentum e silentio, Libanios met en évidence l’absence de toute contestation de la part de Thersite à l’occasion d’autres décisions des rois, afin de montrer que ce personnage intervenait seulement quand les discours des chefs étaient vraiment injustes.

Enfin, après cette récapitulation des gestes, illustres ou présentés de comme tels, accomplis par Thersite, un jugement conclusif sur sa personnalité est obtenu grâce à la comparaison (σύγχρισις) avec l’orateur Démosthène, qui, comme lui, s’occupait des intérêts de la collectivité en dénonçant ses erreurs, et dont les recommandations, quoique justes, pouvaient parfois sembler déplaisantes (Enc., 4, 8).

Si l’on néglige les observations subjectives portées par Libanios sur le texte homérique, ce qui est remarquable dans cette composition est la reprise d’éléments légendaires sur Thersite, qui étaient connus au moins depuis le Ve siècle avant J.-C. En effet, une scholie à l’Iliade, qui attribue cette histoire à Phérécyde10, rappelle, d’un côté, la participation de Thersite à la chasse au sanglier et, de l’autre, le fait qu’il descende d’Agrios. Cette généalogie est mieux expliquée par Eustathius, qui rappelle qu’Agrios était le frère d’Oineus (grand-père de Diomède). Thersite et Diomède se retrouvent donc être cousins au deuxième degré11. Cette histoire était sûrement connue également d’Apollodore (Apoll., I, 8, 6). Plus spécifiquement, sa parenté avec Diomède devait être liée à la légende sur la mort de Thersite (tué par Achille), que Diomède voulait justement venger, point que nous explorerons plus tard. En tout cas, cette tradition est absente du récit homérique, où le personnage apparaît sans aucun préambule. Libanios reprend donc cette information d’autres sources, qu’il avait à disposition.

Le rôle de Thersite lors de la chasse est en revanche plus débattu par les auteurs anciens. Phérécyde, selon le résumé que la scholie nous offre, raconte que Thersite essayait d’éviter de se battre directement avec le sanglier, et que c’est pour cette raison que Méléagre l’avait poussé dans un ravin. Le texte continue avec la remarque que cette chute avait été la cause des malformations physiques décrites par Homère. Il s’agit probablement d’une observation attribuable au scholiaste, qui connaissait une version étiologique (probablement d’origine hellénistique) de ce récit12. En effet, au IIIe siècle, Euphorion13, de façon analogue, narre que Thersite avait essayé de se protéger en se plaçant en hauteur, mais que, blâmé, puis poursuivi par Méléagre, il était tombé dans le ravin et était depuis lors devenu difforme14. Comme on le voit, Libanios rapporte la participation de Thersite à cette entreprise héroïque, mais il ne mentionne pas sa couardise et modifie la partie finale de l’histoire (il attribue ses malformations physiques à une maladie, et non à la chute dans le ravin). Il faut remarquer que, en ce qui nous concerne, l’élément le plus significatif est que Thersite ait été inséré parmi les valeureux qui avaient participé à la chasse : c’était le point le plus intéressant pour Libanios, qui cherchait des confirmations de la noblesse du personnage. En revanche, la conclusion de l’histoire et le fait que la chute dans le ravin explique la laideur physique décrite dans l’Iliade peut aussi être une invention des mythographes destinée à concilier ce récit avec la version homérique15.

3. Le récit homérique

La seconde partie de l’éloge (Enc., 4, 10-19) commente des passages homériques qui semblent faire allusion à la personnalité héroïque de Thersite. Libanios démontre le caractère opportun des critiques dirigées par Thersite contre Agamemnon, qui s’était clairement montré injuste (Enc., 4, 10-11 et 15). En analysant les mots mêmes utilisés par Thersite, Libanios insiste encore sur son passé illustre (Enc., 4, 12 et 16). Ensuite, l’auteur souligne que la preuve la plus convaincante de la bonne réputation de Thersite parmi les Achéens est qu’il avait le droit de parler dans l’assemblée (Enc., 4, 13 et 17). Bien que cette section contienne des exagérations rhétoriques, imputables au genre littéraire de l’enkomion (comme la comparaison de Thersite avec Nestor, Enc., 4, 14, et la conclusion, qui remarque l’honnêteté de Thersite, qui, bien qu’insulté, ne devint pas un déserteur, Enc., 4, 19), tous les autres points mis en évidence par Libanios concernent de réelles ambiguïtés du récit homérique, encore débattues aujourd’hui.

Comme on l’a rappelé précédemment, il n’y a, dans l’Iliade, aucune référence au passé de Thersite (on ne trouve mentionnés ni son patronyme ni son origine géographique), alors que son aspect physique est très bien décrit : c’est l’homme le plus laid de tous ceux qui sont venus à Troie, car il est boiteux d’un pied, ses épaules sont voûtées et il est presque chauve (B 217-9)16. Ces caractéristiques sont effectivement contraires à celles qui sont typiques d’un héros et, pour cette raison, Thersite a été considéré comme l’anti-héros par excellence. De plus, ce personnage est décrit négativement : sont évoquées sa façon désagréable de crier et son insistance dans ses disputes avec les rois (B 212-4 et B 222)17. Enfin, la réaction d’Ulysse, qui peut battre avec le sceptre son dos et ses épaules pour le punir de son arrogance (B 265), montre clairement que Thersite n’avait pas le même prestige que les autres, d’autant que les Achéens semblent apprécier cette punition (B 271-7). En se concentrant sur ces éléments, la plupart des savants ont pensé que Thersite devait appartenir à une catégorie sociale distincte de celle des héros et qu’il devait donc être un homme du peupl18.

Le récit homérique montre cependant aussi des aspects de la figure de Thersite qui ne concordent pas avec cette idée. L’élément le plus intéressant est la brève allusion à sa valeur militaire dans le discours qu’il adresse à Agamemnon. Après avoir souligné que le chef des Achéens avait déjà beaucoup d’or provenant du butin de guerre, Thersite prononce les mots suivants : ή έτι καί χρυσοΰ έπιδεύεαι, δν κέ τις οΐσει / Τρώων ίπποδάμων εξ Ιλίου υΙος άποινα, / δν κεν εγώ δήσας άγάγω ή άλλος ’Αχαιών (Β 229-232), « tu as peut-être encore besoin d’or, qu’un des Troyens dompteurs de cavales t’apporterait d’Ilion comme rançon pour son fils, qui aurait été emprisonné par moi ou un autre des Achéens ? ». Ces vers montrent que Thersite participait aux campagnes militaires et qu’il était influent au point de pouvoir faire des prisonniers et obtenir une rançon19. En effet, le même élément est repris par Libanios et utilisé pour relever la noblesse de Thersite :

ώς δέ καί πολέσι προσέβαλλε καί αιχμαλώτους ήρει δήλον οις περί αυτού λέγει

ποιεί. ού γαρ άν εν τοίς τάναντία συνειδόσιν ούτως άναιδώς ήλαζονεύετο, άλλ’ έχων μαρτυροΰντα τα πράγματα σεμνοίς εικότως επί τής εκκλησίας έχρήτο τοίς λόγοις, πλήν εί μή μεμηνέναι φαίη τις αυτόν (…) εις ουν ήν των τοίς πολεμίοις φοβερών ό Θερσίτης, εί γε τούς υιούς εκείνων δέσμιους ήγεν. (Εne. 4, 12)

[Thersite] rend évident, par ce qu’il dit de lui-même, le fait qu’il attaquait les cités et qu’il faisait des prisonniers. En effet, il n’aurait pas menti si éhontément, face à des gens qui savaient bien que le contraire était vrai, mais, prenant les faits eux-mêmes à témoin, il se servait, de façon convenante, des discours honorables dans l’assemblée, à moins que quelqu’un ne dise qu’il était fou. […] Donc il était l’un de ceux qui étaient craints par les ennemis, s’il pouvait conduire leurs fils en chaînes.

L’autre élément du récit homérique qui peut faire réfléchir sur la considération dont Thersite jouissait parmi les Achéens est le fait même qu’il prend la parole dans leur assemblée pour contester l’injustice d’Agamemnon envers Achille. Comme l’ont remarqué plusieurs études modernes20, s’il s’agissait de quelqu’un de totalement médiocre, il n’aurait pas eu la possibilité de parler, et Libanios insiste en effet sur ce même point :

εί δέ μή ουτω ταΰτ’ ειχεν, άλλ’ήν παντάπασιν άχρηστος, ούκ άν ήκε τήν αρχήν ούκ έώντος Διομήδους· εί δέ καί τούτο παρώφθη, ταΐς γε έκκλησίαις ούκ άν ενοχλεί ν έπέτρεπεν ουδέ τα μή προσήκοντα αυτόν έγκωμιάζειν είδώς δτι καί αυτός άν μετείχε τής αισχύνης. (…) καί δτι γε ηύδοκίμει λέγων, έμαρτύρησαν οί 'Έλληνες ούτε έκβαλεΐν μεταξύ λέγοντα δείν είπόντες ούτε δίκην άπαιτήσαι των είρημένων ώς άν, οιμαι, μετ’ άληθείας είρημένων (Lib. Enc. 4, 13-17).

S’il n’en avait pas été ainsi, mais [Thersite] avait été tout à fait ignoble, il ne serait pas venu dès le début, car Diomède ne l’aurait pas permis. Et même si Diomède l’avait toléré, il ne l’aurait pas laissé perturber les assemblées ni se louer lui-même de façon importune, car il aurait lui aussi partagé sa honte. Et les Grecs eux-mêmes témoignent qu’il [Thersite] excellait comme orateur, car ils ne dirent ni qu’il devait être expulsé tandis qu’il parlait, ni qu’il devait payer pour ce qu’il avait dit, parce que cela avait été dit, je pense, dans la vérité.

Comme on le voit, Libanios interprète librement les vers homériques en les rapportant à la tradition non homérique de la parenté de Thersite avec Diomède. Il simplifie ensuite la fin de l’épisode iliadique, en évitant de mentionner que les Achéens, même s’ils n’avaient pas dit explicitement que Thersite devait être puni, étaient d’accord avec le comportement d’Ulysse envers lui (cf. B 272-7). Les arguments de Libanios qui restent cependant valides sont les allusions que l’on trouve dans l’Iliade : les campagnes militaires au cours desquelles Thersite fit des prisonniers et sa participation à l’assemblée. Si ces éléments constituent de réelles ambiguïtés du récit homérique, le portrait que l’on y trouve de Thersite reste généralement négatif. On trouve en revanche des confirmations de l’existence d’une tradition plus positive sur lui (une tradition en accord avec sa parenté avec Diomède et avec sa participation à la chasse au sanglier calédonien – des éléments certainement connus par Libanios) en analysant la signification du nom de Thersite et en prenant en compte les témoignages archéologiques.

4. Le nom Θερσίτης (Thersite)

Ce nom, qui apparaissait déjà dans les tablettes mycéniennes sous la forme to-si-ta (équivalent de /Thrsit¯as/)21 semble être très ancien. Quant à sa formation, la plupart des linguistes considèrent Θερσίτης comme une Kurzform (forme abrégée) de Θερσίλοχος : la signification du nom originel, composé de θέρσος (mot éolien pour θάρσος, <*dhrs) et -λοχος, serait « avec une armée courageuse », en suggérant un contexte militaire et, en tout cas, socialement élevé22. Le dérivé Θερσίτης, qui étymologiquement devait signifier « le courageux », a souvent été interprété, au contraire, comme un nom adapté au contexte homérique, ayant le sens péjoratif d’« effronté »23. La principale confirmation de cette théorie est le sens parfois négatif de la racine *dhrs : cette valeur, bien qu’elle soit assez commune dans le grec classique, est rarement attestée dans l’Iliade et l’Odyssée24. En effet, les seules occurrences sont : R 570 ; F 499 (sous la forme θάρσος, en référence à l’insolence d’une mouche), p 499, τ 91 (où l’on trouve l’adjectif θαρσαλέος). On peut lui comparer le patronyme Πολυθερσείδης (en χ 287, avec une connotation clairement ironique25). Mais il faut aussi observer que les 9 autres occurrences du mot qavrso" dans les poèmes homériques indiquent toujours l’audace guerrière. De façon analogue, l’adjectif θαρσαλέος est plus souvent (14 fois) utilisé au sens d’« audacieux ». On voit donc que la dérivation de θάρσος n’indique pas en elle-même que le nom propre Θερσίτης a une valeur négative. C’est le contexte qui suggère cette conclusion, en soulignant à plusieurs reprises qu’il s’agit d’un personnage insolent.

L’hypothèse selon laquelle Θερσίτης serait un « nom parlant » a souvent été liée à celle qui veut qu’Homère aurait inventé le personnage : le poète lui aurait attribué un nom ancien réinterprété dans un sens dépréciatif, en connotant ainsi de manière univoque un nouveau personnage (inconnu précédemment de son audience) comme quelqu’un qui parle trop audacieusement26. Même s’il est difficile de répondre de façon satisfaisante à la question de la création de la figure de Thersite par Homère, il faut tout de même remarquer qu’il n’y a pas d’éléments linguistiques suffisants pour démontrer que ce nom avait une signification négative. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de l’interpréter comme un « nom parlant » qui soulignerait l’insolence verbale de Thersite. Il est préférable de retenir le sens le plus commun de la racine, en analysant l’anthroponyme dans le sens « le courageux ». En effet, on peut trouver plusieurs exemples de personnages mythologiques qui ont des noms nobles et tout à fait positifs qui ne reprennent pas leurs caractéristiques négatives27. En outre, l’anthroponyme Θερσίτης se trouve employé parfois dans l’onomastique grecque, ce qui pourrait confirmer qu’il s’agissait d’un nom qui n’avait pas forcément de connotation péjorative28. Quant à la possible invention de la figure de Thersite par Homère, il suffira d’observer pour l’instant que, comme rappelé plus haut, il y a au moins une référence dans le récit homérique aux entreprises illustres accomplies par Thersite et que, de plus, l’antiquité de son nom et son étymologie suggèreraient plutôt qu’il s’agissait d’un personnage ayant eu une existence (probablement honorable) en-dehors de l’Iliade, point que confirme aussi l’iconographie.

5. Les témoignages archéologiques

Le seul auteur de l’âge classique qui prenne en considération des éléments positifs de la biographie de Thersite est Phérécyde, qui, comme nous l’avons déjà dit, raconte sa noble ascendance, qui le lie à Agrios, et sa participation à la chasse au sanglier, bien que sa performance en cette occasion n’ait pas été vraiment héroïque. Les sources iconographiques permettent de compléter ce panorama avec des données plus positives. On ne trouve que deux scènes peintes où l’identité de Thersite est attestée par une inscription. On remarque cependant que la représentation du personnage ne montre pas les malformations physiques décrites dans l’Iliade : au contraire, il a l’aspect d’un héros comme les autres29.

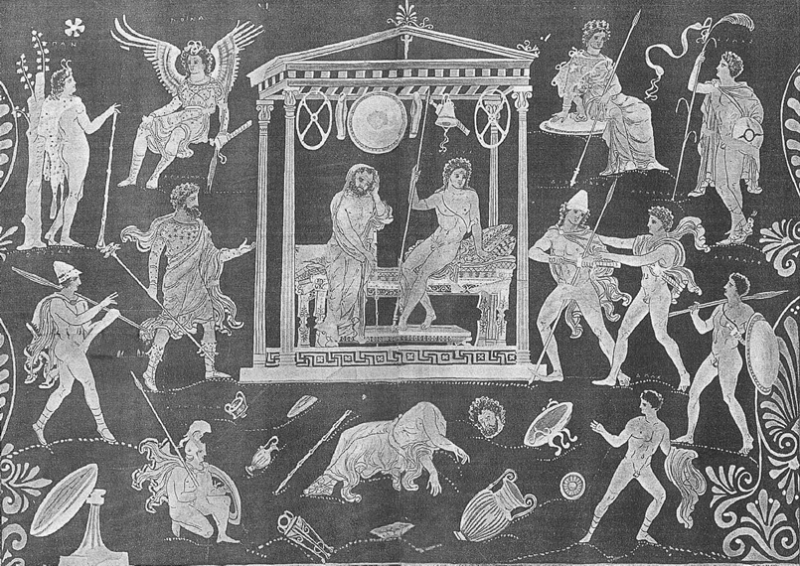

Le premier exemple que nous examinerons est celui d’un cratère apulien, provenant de Ceglie del Campo, conservé à Boston, et daté de 350-340 av. J.C.30. La décoration est très élaborée, au point de comprendre quatorze personnages, tous identifiés par une inscription, et distribués en trois lignes horizontales autour d’un édicule. Pour ce qui nous concerne, la partie centrale est particulièrement digne d’attention. Dans l’édicule, en effet, on voit Phœnix, qui se tient debout et s’appuie sur son bâton en tenant son visage dans la main, en signe de désespoir. Près de lui, Achille, assis sur une kline aux coussins richement ornés, tient une lance à la main droite. Il est aussi armé d’une épée, dont on voit seulement la poignée, à son côté gauche. Au-dessous de l’édicule, on voit le corps décapité de Thersite, partiellement couvert d’un manteau : la barbe sur son visage et le bâton qui se trouve près de lui indiquent qu’il s’agit d’un vieillard, mais sa figure ne montre pas les défauts physiques décrits dans l’Iliade. Enfin, les derniers personnages sur lesquels nous nous arrêterons sont ceux qui se trouvent à droite du pavillon. Il s’agit de Diomède, qui avance vers Achille de façon menaçante, la main sur l’épée. Il est retenu par Ménélas, qui le prend par les épaules. Les deux sont suivis par un jeune homme, désigné génériquement comme « étolien » (ΑΙΤΩΛΟΣ). Armé d’une épée et d’un bouclier, celui-ci tient deux javelots à la main droite : il n’est pas facile d’établir s’il veut retenir Diomède, comme Ménélas le fait, ou s’il veut plutôt l’aider à attaquer Achille31.

La scène est clairement liée à l’épisode de la mort de Thersite, tué par Achille après la mort de Penthésilée pour s’être moqué de sa passion pour l’Amazone : ce meurtre suscite immédiatement la colère de Diomède, qui veut le venger32. La source littéraire la plus ancienne de cette histoire est l’Éthiopide, dans laquelle, selon le résumé de Proclus, sont narrés une révolte des Achéens, suscitée après la mort de Thersite (il n’y a pas, dans ce résumé, de mention spécifique du rôle de Diomède), puis le voyage à Lesbos entrerpris par Achille pour se purifier de son meurtre33. Comme on le voit, il existait une ancienne tradition, selon laquelle le meurtre de Thersite était considéré comme injuste par les Achéens, ce qui peut être un indice de la bonne réputation que Thersite avait parmi eux. Il reste cependant que ce personnage n’y était probablement pas présenté de façon totalement positive : il est en effet significatif que la dispute entre Achille et Thersite ait eu pour origine les insultes de ce dernier. Ce fait semble souligner son insolence, également mise en évidence dans l’épisode de l’Iliade.

Une histoire similaire à celle narrée dans l’Éthiopide devait aussi être le sujet de l’Achilleus Thersitoktonos, une tragédie perdue de Chérémon, probablement reprise en partie par le peintre du vase de Boston34. Même si l’on ne peut pas se prononcer sur le contenu de l’Éthiopide et de la tragédie de Chérémon, il faut observer que la peinture du cratère de Boston, qui semble remonter à la même tradition que ces deux œuvres perdues, comporte des éléments qui attestent une représentation de Thersite plus positive que celle de la tradition homérique. En effet, on a vu que dans la scène représentée, la figure de Thersite ne montre aucune malformation, et que Diomède veut venger sa mort, ce qui suggère l’existence d’un lien de parenté entre eux deux. De plus, la présence d’un personnage désigné comme « étolien », qui peut être un servant de Thersite, peut confirmer le lien de Thersite avec l’Étolie et rappeler la tradition qui fait de Thersite le descendant du roi de cette région, Agrios. Il faut aussi considérer les objets qui entourent le cadavre de Thersite : on trouve un canthare, un plat, une œnochoé et un trépied à gauche, un plateau au centre, une cuvette, une phiale et un cratère à droite. Tous ces éléments de vaisselle font allusion très probablement au contexte d’un banquet et le fait qu’ils soient cassés (comme le plat) ou renversés peut indiquer, en outre, que le meurtre de Thersite avait eu lieu pendant ce banquet. Par conséquent, si cette interprétation est correcte, Thersite avait eu la possibilité de prendre part à cette réunion conviviale, ce qui confirmerait son origine noble.

Il semble, donc, que le témoignage du cratère de Boston renvoie à une histoire qui présentait Thersite de façon assez positive, du moins en partie. La seconde scène que nous souhaitons étudier semble en revanche insister davantage sur l’héroïsme de Thersite. Il s’agit d’un cratère à calice apulien provenant de Tarente et conservé là-bas, daté de 400 av. J. C. et attribué au peintre de la naissance de Dionysos35. La décoration est construite, comme la précédente, autour d’un pavillon, dont la partie centrale est perdue, tandis que le reste présente un jeune homme appuyé sur une colonne et une femme vêtue de noir. Les autres personnages sont tous identifiés par une inscription : on voit Aphrodite et Éros à gauche, Thersite et Ménélas en haut à droite, et, au-dessous, Léda qui tient Hélène dans ses bras, avec Ulysse à leurs côtés. Étant donné qu’aucune histoire connue ne réunit tous ces personnages, l’interprétation de cette scène a été fort débattue. Le groupe le plus significatif est celui formé par Léda et Hélène : il semble que la jeune fille tienne dans les mains une balle, symbole souvent utilisé dans l’iconographie pour indiquer une femme non encore mariée. Par conséquent, la scène pourrait très probablement faire allusion à la cour qui lui était faite36. La présence d’Aphrodite et d’Éros va dans le sens d’une telle interprétation. On sait également qu’Ulysse et Ménélas faisaient partie des prétendants d’Hélène37. Le contexte est donc certainement héroïque et le fait même que Thersite y prenne part peut être une indication de ses origines nobles. De plus, il est représenté, de façon tout à fait positive, appuyé au sommet d’une colonne dans une pose presque statuaire38. La position de ses mains semble indiquer qu’il est engagé dans des activités qu’une lacune dans la partie de la décoration ne permet pas d’identifier. Ce dernier détail a suscité beaucoup de perplexité et la seule hypothèse qui a été proposée consiste à dire qu’il est en train d’écrire, car il semble tenir un style à la main droite. Quant à l’interprétation de cette représentation, on a pensé que le personnage était en train de prendre des notes sur les événements qu’il voyait, en vue de les utiliser plus tard, pour faire des remarques malignes39. Comme il n’y a aucun détail iconographique qui confirme que son intention est effectivement mauvaise, cette explication semble être uniquement fondée sur la nécessité de concilier cette image de Thersite avec celle offerte par Homère. Une telle lecture est donc difficilement recevable. De plus, une telle façon de prendre des notes pour ensuite élaborer des insultes semble en soi assez improbable, et ne s’accorde pas avec le personnage de Thersite, qui, même dans la tradition négative qui lui est associée, est plutôt un personnage qui parle de façon impulsive.

Il est possible aussi d’émettre quelques doutes concernant le rôle même de scribe attribué à Thersite : l’objet tenu dans sa main droite est peut-être un style, mais celui placé dans sa main gauche est difficilement perceptible. D’ailleurs, il n’est pas certain que la tablette d’écriture pouvait se trouver dans la lacune, car la position de la main qui la soutiendrait diffère des autres représentations des scribes. En effet, d’ordinaire, la main gauche maintient la tablette dans sa partie inférieure près du centre. Au contraire, Thersite, sur le cratère de Tarente, tiendrait la tablette de sa main gauche, mais par le coin, ce qui semble inhabituel40.

Si donc l’activité précise de Thersite reste incertaine, on peut observer qu’il s’agissait d’un personnage qui, au début du IVe siècle, pouvait être considéré comme digne de figurer parmi les prétendants d’Hélène sans aucune référence aux traits négatifs qui lui sont attribués dans l’Iliade.

6. conclusions

Le tableau suivant indique les principales caractéristiques attribuées à Thersite dans les témoignages anciens (jusqu’au IVe siècle) pris en compte dans la présente étude, et leur reprise chez Libanios :

|

Témoignage littéraire / iconographique |

Origine |

Aspect physique |

Entreprises illustres |

Insolence |

Couardise |

|

Iliade |

Pas spécifiée |

Laid |

Oui |

Oui |

Non |

|

Phérécyde (légende de la chasse au sanglier calédonien) |

Noble |

Probablement pas laid |

Non |

Non |

Oui |

|

Aithiopide; Cratère de Boston (mort de Thersite) |

Noble |

Probablement pas laid |

Non |

Oui |

Non |

|

Cratère de Tarente |

Noble |

Héroïque |

Non |

Non |

Non |

|

Enkomion de Thersite de Libanios |

Noble |

Laid à cause d’une maladie |

Oui |

Non |

Non |

De cette comparaison des témoignages associés à Thersite, il émerge, tout d’abord, que ceux-ci ne présentent pas tous les mêmes caractéristiques. On peut seulement observer que les récits analysés dans les trois premières lignes du tableau (des sources littéraires pour la plupart) concordent dans la mesure où Thersite y apparaît toujours avec au moins un élément négatif, qui correspond deux fois à son agressivité verbale et une fois à sa couardise. La laideur en revanche est bien mise en évidence dans l’Iliade, mais il n’est pas assuré qu’elle ait fait partie des autres récits associés à Thersite : les documents figuratifs n’en tiennent pas compte et le témoignage le plus ancien de la participation de Thersite à la chasse au sanglier calédonien (celui de Phérécyde, bien que fragmentaire) ne l’intégrait probablement pas non plus.

Ainsi, on ne retrouve pas des analogies si évidentes qu’elles puissent indiquer des rapports de dépendance entre ces histoires, et, de plus, il faudrait recourir à des hypothèses complexes et trop conjecturales dans l’évaluation des ouvrages perdus. On peut néanmoins remarquer que ce personnage est souvent associé à des traits négatifs qui, significativement, ne sont pas toujours les mêmes. Il était pourtant, dans le même temps, possible de le présenter aussi de façon entièrement positive, comme le fait la scène peinte sur le cratère de Tarente. Cette coexistence d’éléments positifs et négatifs à propos du même personnage n’est pas surprenante, car elle se vérifie à propos de tous les autres héros sur lesquels plusieurs histoires circulaient41. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de supposer une influence générique du portrait iliadique sur les histoires dans lesquelles Thersite avait des défauts.

Une telle variété dans les récits suggèrerait plutôt que Thersite, qui ne fut probablement pas inventé par Homère, eut au contraire une existence en dehors de l’Iliade, point que confirment l’origine noble de son nom (« le courageux ») et l’allusion dans le récit homérique aux entreprises qu’il avait accomplies.

À partir de cette matière mythique, Libanios propose une sélection et une réinterprétation, et obtient artificiellement un portrait tout à fait honorable de Thersite, qui ne correspond à aucune tradition ancienne : il reprend la tradition de la chasse au sanglier en éliminant ce qui concerne la couardise dont fit preuve Thersite et s’efforce constamment de démontrer que l’insolence, mise en évidence par Homère, était au contraire un signe d’habileté oratoire. Si cet aspect de sa composition est à mettre au compte des règles de l’exercice rhétorique, le recours à une tradition de l’époque classique pour confirmer ses analyses montre la fortune qu’avait encore au IVe siècle apr. J.-C. une telle tradition. De plus, une analyse des récits contemporains de celui de la chasse au sanglier montre qu’il y avait effectivement à cette époque des représentations plus positives que celle que l’on trouve chez Homère, au point qu’il existait, comme le montre le cratère de Tarente, un authentique portrait de Thersite sans défauts.