En 1302, Amédée de Savoie, en visite dans l’Angleterre de son cousin Edouard Ier, en profite pour acquérir à Londres deux panneaux peints de la « fameuse légende » des Trois morts et des trois vifs (Ghiraldo, 2000, p. 200). Cette rencontre de trois jeunes gens avec trois cadavres a connu un succès européen durable dont témoignent de nombreuses représentations parvenues jusqu’à nous, à travers enluminures, fresques, vitraux ou encore sculptures. Dans une synthèse récente, Ilona Hans Collas parle ainsi du « destin exceptionnel » de ce thème (Hans-Collas, 2019), qui a joué un rôle pionnier dans le développement du macabre dans l’art1.

C’est en France que la représentation de la Rencontre a connu la fortune la plus éclatante et la plus longue. Plusieurs études ont permis de repérer environ 200 peintures murales l’incluant, dont les dates d’exécution s’échelonnent entre le XIIIe et le XVIIe siècle. Le thème, s’il se fait plus rare dans l’illustration du livre au cours du XVIe siècle, reste très fréquent dans le décor des édifices religieux (Vifs nous sommes…, 2001, p. 32). Ailleurs en Europe la vogue de la Rencontre est plus resserrée, entre le XIVe et le XVIe siècle. Ainsi en Italie, où elle apparaît précocement dans les fresques d’Atri dans les Abbruzzes2, elle ne fait plus guère l’objet de nouveaux décors après le dernier quart du XIVe siècle (Scaramella, 2000). En Angleterre, les traces d’une cinquantaine de fresques de la Rencontre sont encore visibles ou connues, souvent sur les murs de simples églises paroissiales, remontant aux XIVe-XVIe siècle, avec un pic de popularité discernable entre la fin du XIVe et le début XVe. Comme le note Maria Ghiraldo, outre-Manche, peu de thèmes « peuvent égaler un tel primat » dans le décor des églises, d’autant qu’il faut tenir compte des très nombreux ensembles disparus (Ghiraldo, 2000, p. 201). On retrouve aussi la Rencontre dans les Pays-Bas et l’aire bourguignonne, aussi bien que dans l’Empire, moins dans la péninsule Ibérique (Aurigemma, 2000 ; Merlo, 2000). Elle s’est donc très largement répandue, durant plusieurs siècles, dans toute l’Europe occidentale et sur une grande diversité de supports, pérennes ou plus éphémères.

Dans la décoration des églises comme dans celle des livres d’heures, où elle illustre souvent l’office des morts, la Rencontre est liée à d’autres thèmes : roue de la Fortune, Crucifixion, mais aussi Jugement dernier, Adoration des mages ou encore saint Christophe (qui protège contre les morts subites). En Espagne, dans le monastère de San Juan et San Pablo de Peñafel (fresque déposée, aujourd’hui, au Musée de Valladolid), la Rencontre voisine avec une vie de sainte Madeleine et un Jugement dernier (Merlo, 2000 ; Morreale, 1973-1974). Dans la France du Nord-Ouest, elle est fréquemment associée au thème des Bavardes, exemplum qui dénonce le bavardage des fidèles (surtout des femmes) pendant la messe (Vifs nous sommes…, 2001 p. 46)3. Le thème est propice aux dérivations iconographiques originales. Dans l’église Saint Peter (ou Saint Mary) de Raunds (Northamptonshire), une fresque de la Rencontre (vers 1480) se déploie sur l’une des parois de la nef, en compagnie d’un saint Christophe et d’un mort en quelque sorte autonomisé, qui transperce de sa flèche une reine entourée des symboles des péchés capitaux.

Deux thèmes postérieurs lui sont d’ailleurs associés, la Danse des morts et le Triomphe de la mort (Oosterwijk & Knöll, 2011 ; Dernière danse, 2016). La Danse macabre, tout en ayant des précédents, notamment dans le domaine de la fête, mais aussi dans le thème du Vado mori (série de personnages se rendant à la mort), est cependant une innovation quand elle est peinte sur le mur intérieur du cimetière des Innocents à Paris (1424-1425)4. Cette fresque est restée visible jusqu’en 1669, quand l’élargissement de la voirie a entraîné sa destruction. Gravée en juin 1486 pour Guyot Marchant, elle a fait l’objet de très nombreuses éditions et traductions et a eu une immense influence durant plusieurs siècles. Dans le volume édité par Guyot Marchant, la Rencontre des Trois morts et des Trois vifs s’intercale entre une danse des hommes – la Danse macabre nouvelle – et la Danse des femmes5.

En Italie, le Triomphe de la Mort accompagne puis supplante la Rencontre. La célèbre fresque peinte par Buonamico Buffalmaco (Bellosi, 1974)6 sous les arcades du Camposanto de Pise, montre l’émergence de ce thème dans les années 1330, alors que Pétrarque n’a pas encore rédigé son Triomphe.

Figure 1 - Buonamico Buffalmacco, Triomphe de la Mort, 1336-1342, fresque, 560 x 1500 cm, Pise, Camposanto

Crédit : Buonamicco Buffalmacco, Public Domain, via Wikimedia Commons

Dans ce contexte funéraire, le programme, dont plusieurs auteurs ont souligné les liens avec la prédication dominicaine (notamment la version en vulgaire des Vitae patrum de Domenico Cavalca) associe l’éloge du désert et la dénonciation des vains plaisirs terrestres avec le rappel des peines infernales, mais aussi du salut offert par la mort et la résurrection du Christ (Bolzoni, 1988, 2002, ch. 1 ; Frugoni, 1988, p. 1576).

Sur la paroi sud-est, on voit à gauche, au pied d’un paysage rocheux de Thébaïde peuplé d’ermites, les Trois vifs – en l’occurrence plutôt une troupe de cavaliers et de cavalières (Frugoni, 1988, p. 1562) – découvrant les tombes ouvertes de Trois morts, événement commenté par un ermite qui déroule en phylactère la morale de l’histoire ; tandis qu’à droite la Mort, vieille femme aux ailes de chauve-souris, fond sur le jardin des délices où se réjouissent des jeunes gens. Dans le ciel, au-dessus des hauteurs de la Thébaïde comme des frondaisons du jardin, anges et démons s’arrachent les âmes des morts qui gisent dans le précipice séparant le rude environnement des ermites de la verte fraîcheur du jardin.

En position charnière entre le précipice de la mort, derrière eux, et le salut promis par la Crucifixion, qui se déployait devant eux sur la paroi suivante, les Vifs rencontrent les Trois morts à hauteur des fidèles qui déambulent autour du Camposanto. Le thème s’offre, très visible, à la méditation de l’assistance. En France, 60 % des Rencontres répertoriées se déploient dans la nef, en particulier dans les églises paroissiales, sur l’un des murs latéraux quand l’édifice ne dispose pas de bas-côtés, sinon dans une des chapelles latérales (Vifs nous sommes…, 2001, p. 36). Et dans la même proportion le thème se trouve sur une paroi nord, bénéficiant ainsi d’un bon éclairage (Vifs nous sommes…, 2001, p. 38).

Quelle histoire raconte donc cette « légende fameuse », décisive pour le développement des thèmes macabres dans l’art européen ? Est-elle même seulement une histoire à raconter ou davantage une image à mémoriser ? Comment s’y représente la rencontre des jeunes gens avec ces défunts bavards ? La Rencontre appelle le regard, ce regard fixe qui transforme l’image sensible en image mentale, propre à guider vers une vie meilleure (Bolzoni, 1988, p. 351), tous les dialogues et phylactères qui l’entourent le rappellent. Élément familier et durable du décor des églises et des livres de piété, même une fois passée de mode (à partir de la deuxième moitié du XVIe siècle en France, bien plus tôt en Italie), elle n’en continue pas moins de hanter longtemps l’imaginaire de la contingence.

1. Histoire et contemplation

La source de la Rencontre des trois morts et des trois vifs est depuis longtemps débattue. Une origine orientale a souvent été invoquée, même si Chiara Frugoni a souligné que les preuves de cette généalogie, séduisante, manquaient (Frugoni, 1967)7. S’appuyant sur l’adage « vous êtes ce que nous sommes », la Rencontre a-t-elle eu besoin pour se former d’une source lointaine et unique ? Le thème semble en tout cas apparaître dans le domaine français, où il est attesté dans la littérature et les arts visuels à partir de la fin du XIIIe siècle. La question de l’antériorité de l’image ou du texte a aussi fait l’objet de débat. Est-ce même un dit ? Chiara Frugoni a argumenté de manière convaincante en faveur de l’existence d’une histoire bien connue, à laquelle se réfèrent explicitement les premiers textes parvenus jusqu’à nous. Dus à Baudouin de Condé, Nicole de Margival et à deux anonymes, ils datent de la deuxième moitié du XIIIe siècle, le poème de Baudouin, ménestrel à la cour de Marguerite d’Anjou (1244-1280) étant sans doute le plus ancien (Glixelli, 1914). Tous les autres poèmes européens consacrés à ce thème sont postérieurs et beaucoup sont dérivés de ces premiers textes (Tristram, 1976). Ils ne racontent pas l’histoire de la rencontre, renvoyant à la tradition (« Li matere dist et l’ensegne »8), mais imaginent le dialogue qui s’engage entre les vifs orgueilleux (trois jeunes nobles, ou un roi, un évêque et un comte) et les morts (« simples » cadavres décomposés ou plus précisément damnés revenant des enfers)9. L’échange développe le dicton « vous serez ce que nous sommes » (Glixelli, 1914, p. 20). En dépit de l’antériorité d’un récit, le lien est tout de suite affirmé avec l’image et ces premiers poèmes insistent sur le spectacle des morts que les vifs trouvent « tout droit sur piés en voie »10. Les prises de parole des vivants, chez Baudouin de Condé, sont des commentaires de l’image que leur présentent les cadavres décomposés et les répliques des morts qui suivent les invitent aussi à regarder. Le poème commence d’ailleurs sur l’idée du miroir :

Un jour, pour lor orguel marcier,

Leur apert un mireoir Diex,

Tourble et oscur a veoir d’iex

Et lait ; de ce ne vous ment gié,

Cierent troi mort de vers mangié,

Lait et desfiguré des cors.11

Les vifs se lancent dans un portrait des morts : « Voiiés, tout troi n’ont poil en cief/Oeul en front, ne bouce, ne nés, /Ne vis… »12. Chaque fois, c’est la vue qui enclenche le discours. Dans un des poèmes anonymes, un vif commence ainsi : « …Que peut estre, /Compaignon, que je voi la estre ? / Troi mort sont, j’en hach le regart. / On a fait sur aus grief regart ». Dans l’autre on retrouve la même injonction à regarder comme point de départ du dialogue : « Compain, vois tu ce que je voi ? »13 . Le poème un peu postérieur que S. Glixelli joint à l’étude des quatre premières pièces, remontant au XIVe siècle et qui sera repris dans le volume de Danse macabre édité par Guyot Marchant en 1486, s’adresse encore aux yeux de l’auditeur. Cette fois il ne s’agit pas de la vision des morts par les vifs mais de la vision de la rencontre des vifs avec les morts que décrit un ermite :

Euvre tes yeux, creature chetive

Viens veoir les fais de la mort excessive

De qui j’ay eue en ce lieu vision14

La Rencontre s’offre ainsi dans ces textes comme un « bel exemple » à méditer – comme dit de lui-même un des morts du poème de Nicole de Margival – et la description des différents stades de décomposition des uns et de terreur des autres est parallèle à la diffusion du thème dans les arts visuels et à sa mobilisation par les prédicateurs15. Plus tard, dans un poème du deuxième quart du XVe siècle attribué à John Audelay (le seul poème anglais complet dédié à la Rencontre, à laquelle font par ailleurs allusion de nombreux textes), le narrateur, après avoir raconté la Rencontre comme une chasse au sanglier interrompue par l’apparition de trois cadavres, rapporte la fondation d’un monastère et la réalisation d’un décor racontant cet épisode mémorable. Il conclut : « And on the wall written this was », confondant ainsi récit et ekphrasis de la fresque (Tristram, 1976, p. 164). Il s’agit, comme dans la littérature de memento mori, à la fois de contempler la mort comme « vray miroer auquel on doibt corriger les defformitez de péché » et de chercher des formes visuelles pour rendre sensible l’abstraction de la mort, dont par définition les vivants n’ont pas d’expérience. Ceci afin, comme le dit Jean de Vauzelles dans l’épître dédicatoire des Simulachres & historiées faces de la mort (1538), de « nos pensées imprimer la mémoire de Mort plus au vif, que ne pourroient toutes les rhetoriques descriptions des orateurs » (Les simulachres…, 1538, Aiiir) : regarder la mort pour se voir et regarder des morts pour voir la Mort. Faire voir la Rencontre est donc l’objectif des premiers textes qui sont rapidement illustrés, s’ils ne s’inspirent eux-mêmes d’images.

Parmi les représentations graphiques parvenues jusqu’à nous, la critique distingue deux directions iconographiques, plus ou moins prédominantes suivant les aires géographiques (et qui sont liées à la diffusion de familles de textes16) : une tradition dite « française » et une tradition dite « italienne »17. Ces traditions et leurs variantes se distinguent sur plusieurs points clefs : la position des vifs (à pied ou à cheval, statiques ou en mouvement) et des morts (gisant inertes ou debout) ; l’identification ou non des vifs avec les morts au moyen d’attributs communs (pour un effet miroir) ; la présence ou non d’un intermédiaire, souvent un ermite, lors de la rencontre.

La tradition « française » se caractérise d’abord par la juxtaposition de deux groupes symétriques et opposés, les morts et les vifs. On peut la rapprocher des dialogues des premiers poèmes, qui tiennent davantage de la série de monologues que du dialogue. Cette juxtaposition est assumée par Nicole de Margival qui annonce : « Après parla cascun par ordre18 ». Chiara Frugoni appelle « tradition des morts-vivants » ce schéma dans lequel les morts, debout, discourent (Frugoni, 1967, p. 163). Elle remarque que l’effet miroir, dont nous avons parlé plus haut, compris dans l’avertissement « nous sommes ce que vous serez », n’a pas eu beaucoup de suite dans cette iconographie (comme ce sera au contraire le cas dans la danse macabre qui, elle, insiste sur l’identité du vivant avec le cadavre qui l’entraîne). Il arrive que les vifs soient caractérisés comme des rois et que les morts aient un attribut qui évoque cet état. C’est ce que l’on voit par exemple dans la fresque de l’église Sankt Jodok à Uberlingen (1424). Dans une composition en frise, vifs couronnés (à gauche) et morts (à droite), tous à pied, se font face, chacun surmonté du phylactère contenant ses propos. Le premier mort porte une main de justice, qui fait écho au sceptre porté par le deuxième vif (Brunner & Harder-Merkelbach, 2005). Mais, dans cette tradition, c’est plutôt le contraste, voire l’opposition entre vifs et morts qui a été développée. Selon Chiara Frugoni, l’animation des morts (des morts-vivants) a induit un développement vers davantage d’agressivité des morts. On la voit poindre dans le dernier et plus récent poème édité par Glixelli, où désormais ce ne sont plus les vifs qui parlent en premier, mais les morts. Renforçant la mise en mouvement de la scène, les vifs, souvent piétons dans les premières représentations, sont plus fréquemment des cavaliers à partir du XIVe siècle.

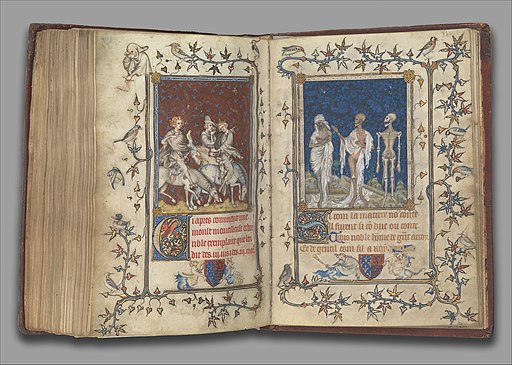

Figure 2 - Jean Le Noir, Les Trois morts et les trois vifs, Heures de Bonne de Luxembourg, avant 1349, chaque page 12,6 x 9 cm, New-York, Metropolitan Museum, Inv. 69. 86, fol. 321v-322

Crédit : Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License

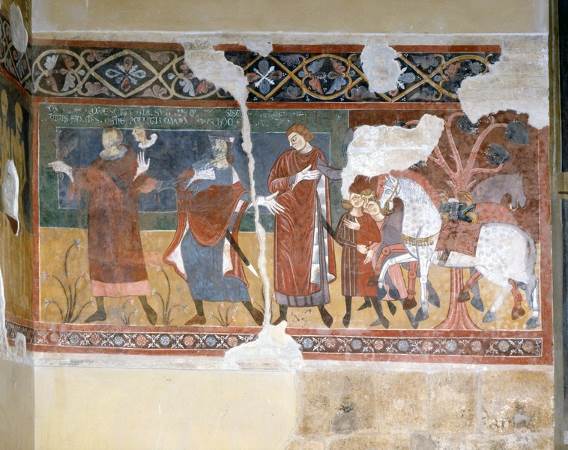

Cet antagonisme s’accentue aux XVe et XVIe siècles et la composition, souvent plus mouvementée, peut tirer la scène vers la « rencontre » au sens militaire du terme19, les vifs se trouvant pris dans une attaque surprise de morts-vivants. Jean Wirth souligne que ce renouvellement de « l’histoire trop connue » des Trois morts et des trois vifs s’opère « indépendamment des poèmes » et de la tradition textuelle : il est propre aux images, « les livres d’heures, la fresque puis la gravure » renchérissant sur leurs précédents (Wirth, 1979, p. 20)20. Alors qu’à l’origine la rencontre avec les morts bavards était occasion de réformer sa vie en méditant sur la finitude et la « pourriture du monde », cette initiative du mort qui, d’objet de contemplation, devient « personnage qui surgit et s’impose », transforme la rencontre avec des morts en rencontre avec leur dernière heure pour les vifs (Wirth, 1979, p. 21, 26). On le voit à Carennac (Lot), dans une grande fresque qui orne une salle des bâtiments conventuels du prieuré Saint-Pierre, dont on ne connaît pas précisément la destination au moment de sa réalisation, au tout début du XVIe siècle (Vifs nous sommes..., 2001, p. 83-85). À droite, trois morts dressés, dont deux dans l’attitude de parler, sont accompagnés d’un cartouche précisant leur propos ; le troisième, au second plan, est couronné, la jambe gauche comme en appui sur le cartouche qu’il surplombe : il s’avance et s’apprête à tirer une flèche contre les vifs qui, à gauche, reculent, en désordre. Les paroles (latines) des morts proviennent de l’édition de 1486 de la Danse macabre dont il a été question plus haut, éditée par Guyot Marchant (Pêcheur, 1977 ; Vifs nous sommes…, 2001, p. 84)21.

Figure 3 - Rencontre des trois morts et des trois vifs, prieuré Saint-Pierre, Carennac (Lot), fresques, 290 x 485 cm (dimensions de la scène) fin XVe–premières années du XVIe siècle

Crédit : © Inventaire général Région Midi-Pyrénées, photographe Philippe Poitou

Au contraire, dans la tradition dite « italienne », les Trois vifs, plus souvent à pied, ne tombent pas sur des zombies mais sur trois corps inertes dans leur tombe ouverte (une variante plus rare est la confrontation avec des cadavres qui se relèvent dans leurs cercueils22). Ainsi, dans la cathédrale d’Atri (fig. 4, avant 1250 selon Aceto, 1998). L’artiste a voulu représenter les Trois vifs à cheval, confrontés à la découverte de cadavres étendus dans leur cercueil.

Figure 4 - Atri, Cathédrale Santa Maria Assunta, Rencontre des Trois vifs et des trois morts, première moitié ou milieu du XIIIe siècle, Archivio fotografico Abruzzo medievale. Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali (DiLASS). Università degli Studi “G. D'Annunzio” di Chieti-Pescara

Crédit : Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License

Un autre trait de cette tradition est la médiatisation de la rencontre par la présence d’un ermite commentateur. On a cru le discerner à Atri. En réalité, c’est un repentir, exécuté dans un second temps, qui a transformé le cavalier du fond en une figure en buste, apparaissant comme à une fenêtre, dans une position d’extériorité. L’intervention de l’ermite apparaît pour la première fois un siècle plus tard dans la fresque du Camposanto de Pise (fig. 1 ; Frugoni, 1988, 1561) ; il s’agit d’une innovation dominicaine, qui manifeste la fonction d’exemplum du thème, l’ermite délivrant sa leçon autant aux élégants chasseurs qu’au public de la fresque, invité à une « vista fitta » (un regarder fixement), technique propre aux arts de la mémoire, comme le public des prêches des Mendiants sur les places publiques23. La période est caractérisée par un nouvel épanouissement de l’érémitisme (Frugoni, 1967, p. 172 ; Luzzati, 1988). La renommée de la fresque a ensuite assuré la diffusion du motif dans la péninsule. Ainsi au monastère de Subiaco, une fresque datée autour de 1350 ou 1360 orne les parois de la Scala Santa dans laquelle se déploient, dans le sens de l’ascension, à droite la Rencontre et, à gauche, le Triomphe de la Mort.

Figure 5 - Subiaco, Sacro Speco, Scala Santa, Rencontre des trois vifs et des trois morts, vers 1350-1360, fresque

Crédit : Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License

Les Trois vifs à pied y sont confrontés à trois cercueils dans lesquels sont couchés trois morts à différents stades de décomposition. Au second plan, un ermite barbu, dont on aperçoit au fond l’ermitage à l’orée d’une forêt, désigne d’une main les corps inertes et admoneste de l’autre les vivants (Hermanin, 1904, p. 407).

Évidemment ces traditions iconographiques sont loin d’être étanches ou strictement liées à une aire géographique. Des schémas régionaux existent aussi. Par exemple en Angleterre, où domine la tradition « française », les vifs sont rarement à cheval et la corruption des corps y est montrée avec moins d’insistance. La figure de l’ermite, tout en étant rare, n’en est pas absente (Ghiraldo, 2000).

Un point clef pour notre propos, soulevé par Chiara Frugoni, est la question de la dimension plus ou moins narrative de chacune des grandes familles iconographiques. En d’autres termes, dans quelle mesure a-t-on affaire à la représentation d’une histoire, celle de la rencontre de jeunes gens avec des morts plus ou moins animés, ou plutôt au portrait de la fragilité humaine et à l’allégorie de la menace de la Mort ? Si l’on suit Chiara Frugoni, ce serait la tradition « italienne » caractérisée par la présence de l’ermite, qui serait plus propice au développement d’éléments de contexte et de singularisation qui tireraient la représentation vers l’histoire. En effet, l’ermite et son ermitage sont inscrits dans un paysage, un temps et un lieu plus ou moins précis ; l’ermite est par ailleurs narrateur. Elle note aussi que l’introduction de cette figure s’accompagne, à Pise, d’une autre innovation : l’élargissement des Trois vifs à une troupe d’hommes et de femmes (cinq gentilshommes, quatre femmes dont une reine et deux serviteurs), rompant la juxtaposition en miroir des vifs et des morts, au profit de la « narration d’une aventure possible » (Frugoni, 1988, p. 1562). L’idée est cependant paradoxale parce que l’apparition de ce personnage intermédiaire, qui transforme, selon la même chercheuse, la « rencontre-dialogue » en « rencontre-méditation » avec des morts souvent inertes dans leur cercueils, moralise davantage la représentation et, en introduisant un tableau dans le tableau, peut rendre la composition moins dynamique.

À l’inverse, la tradition « française » insiste longtemps sur une juxtaposition statique de morts et de vifs qui peut être privée de tout contexte et s’offrir comme image de méditation du destin des corps ou de puissance de la mort. Ainsi dans la cathédrale Notre-Dame des Doms, à Avignon, on voit les trois morts et les trois vifs se faire face, rangés sous des arcades, surmontés par une figure monstrueuse de la mort dardant ses traits sur une assemblée d’hommes et de femmes (fin XIIIe-début XIVe). Mais la confrontation directe entre vivants et morts-vivants est propice, on l’a vu, à l’animation de la composition et au développement, aux XVe et au XVIe siècles, de partis plus riches d’anecdotes. Cette évolution est iconographique, engendrée des images, comme le souligne Jean Wirth, mais un développement de la narration est visible aussi dans la transmission du poème le plus récent, le poème V (XIVe siècle) qui, après avoir consisté en un dialogue seul, reçoit par la suite une introduction qui tout en décrivant davantage « un fait représenté » (Chiara Frugoni) qu’un fait (dans la mesure où elle introduit davantage le spectateur à un tableau qu’à un récit), donne des détails proprement narratifs sur l’attitude des vifs confrontés à l’événement. On raconte en particulier leur effroi : « L’un laissa chiens et l’autre ses oyseaulx ».

Le lien entre famille iconographique et potentiel narratif est donc complexe. On peut toutefois affirmer que, si la Rencontre est apparue comme un dit, une histoire connue des auditeurs des premiers poèmes conservés, les œuvres visuelles qui s’en inspirent se sont d’abord intéressées davantage à la juxtaposition de figures et de paroles contrastées, susceptibles d’offrir une allégorie de la caducité du corps et de la vanité humaine, avant de scénariser plutôt la rencontre des jeunes et riches vifs et des morts qui, au XVe et XVIe siècles, dans les aires où le thème continue de susciter de nouvelles représentations, prennent souvent l’initiative de l’action – une action qui peut être violente et change le sens de la rencontre en une irruption de la dernière heure pour les vifs (Wirth, 1979, p. 46). Cette narration s’inscrit dans un renouvellement des outils de la prédication dans lesquels l’histoire exemplaire joue un rôle important.

Entre image de méditation et histoire, l’enjeu de la représentation de la rencontre est donc la définition de la rencontre même. Est-ce une « jonction de deux choses qui se meslent ensemble ou qui se touchent simplement » ou est-ce le surgissement de la contingence, l’« arrivée fortuite de deux personnes ou de deux choses en un même lieu », comme le dira Furetière à l’entrée « Rencontre » (Furetière, 1690, Oo3) ? Comment montrer ce moment de la rencontre, comment faire voir (ou non) la contingence, par quels dispositifs graphiques et plastiques ? Au-delà des traditions iconographiques et des évolutions stylistiques dans lesquels ils s’inscrivent au cours des trois ou quatre siècles durant lesquels le thème a été traité, les artistes ont recours à des stratégies portant sur des éléments clefs : la caractérisation du lieu de la rencontre, le point de contact (ou l’écart) entre vifs et morts et le rapport à l’espace du spectateur.

2. Drôle d’endroit pour une rencontre

Stéphane Lojkine rappelle que « la rencontre, c’est d’abord une disposition des choses dans l’espace » (Lojkine, 2011, p. 37 ; voir aussi Dubost, 2008). Le lieu dans lequel est située la rencontre est donc fondamental. Or très majoritairement, et dès les premières représentations, même sommairement indiquée, la forêt est le lieu le plus fréquemment suggéré. On a vu à Notre-Dame des Doms qu’il se pouvait qu’il n’y ait aucune indication de lieu, aucun contexte indiqué (vifs et morts se présentant davantage comme une collection de portraits) ; avec l’exemple d’Uberlingen, on a vu qu’on pouvait inscrire la rencontre dans un intérieur riche, quoique peu déterminé. On peut estimer qu’alors l’artiste et son commanditaire sont moins intéressés par la représentation de l’« arrivée fortuite de deux personnes en un même lieu », même si cela ne veut pas dire que l’histoire est éliminée. D’ailleurs à Notre-Dame des Doms, la peinture du donateur, agenouillé à l’extrême gauche sous une arcade réduite, est accompagnée d’une inscription où la fresque est désignée comme « histoire ». On lit en effet : « pere de roumans a fach far este storia » (Vifs nous sommes…, 2001, p. 52).

Le choix d’un extérieur, hors les murs et hors des zones cultivées (forêt, saltus), un désert, « un no man’s land » « vient accroître la dimension fortuite de ces contacts » (Trivisani Moreau, 2011), comme dans la littérature romanesque. La désignation de la forêt peut être limitée à un seul arbre (ainsi à Peñafel, ou à Atri). L’éloignement par rapport aux habitations peut être précisé par la présence d’une ville dans un lointain, quand se développe le paysage (fig. 6).

Deux activités peuvent également désigner le lieu de la rencontre comme « extérieur » : l’érémitisme et la chasse. On a rappelé que selon Chiara Frugoni l’apparition de l’ermite servait à la désignation du lieu comme sauvage. Le « domaine de la chasse » est lui aussi « éloigné de la société » (Schnapp, 1997, p. 108). La chasse, depuis l’antiquité « règle la place du sauvage et du civilisé, de la jeunesse et de la maturité » (Schnapp, 1997, p. 110). Dans bien des exemples déjà évoqués, les trois vifs sont des chasseurs. Pourtant, on a vu que l’idée que les vifs rencontrent les morts au cours d’une chasse n’est pas présente dans les premiers poèmes qui conservent le dit de la Rencontre (même si elle était suggérée dans l’introduction ajoutée au plus récent de ces poèmes, le poème V, rédigé au XIVe siècle, pour Glixelli. Le choix de les représenter dans une activité de chasse noble sert bien sûr à montrer leur état (richesse et jeunesse) propre à contraster avec les corps décharnés des morts. Mais la chasse est aussi activité risquée, comme la guerre, et « moyen d’exprimer la tension tragique, de prendre en compte cet élément de fragilité qui peut, à tout moment, transformer le héros conquérant en gibier traqué » (Schnapp, 1997, p. 122), comme on le voit dans les attaques de morts-vivants qui mettent en déroute les vifs (Carennac). Dans ces chasses de gentilshommes, l’animal le plus fréquemment représenté est le faucon (ou en tout cas un rapace). Il indique la noblesse, la jeunesse, mais aussi le tempérament sanguin de son porteur (Van den Abeele, 2000). En effet, le faucon, associé au vin joyeux et à la courtoisie, incarne le tempérament sanguin dans un texte comme le Calendrier des bergers publié par Guy Marchant, l’éditeur de la Danse macabre, en 1491, dont le succès est considérable (six éditions avant 1500, une quinzaine au cours du XVIe et des traductions en allemand et en anglais) (Calendrier des bergers, 2008). Un homme à cheval avec un faucon est propre à signifier aussi le printemps, la paix, le repos24. Cependant, la chasse au vol est aussi associée à la vanité et à l’orgueil. Ce sont à ces vices que les Bibles moralisées lient le faucon.

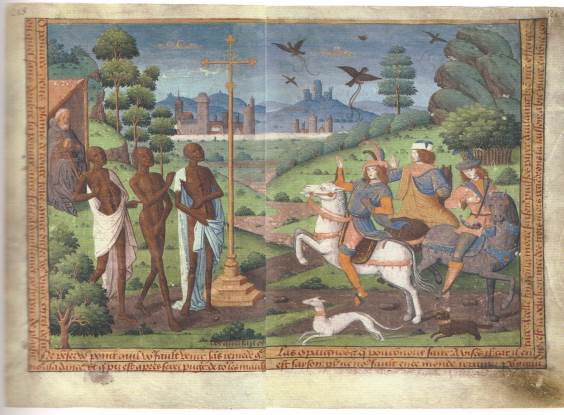

Figure 6 - Rencontre des Trois morts et des trois vifs, Heures dites de Charles Quint (1510-1515), Madrid, Biblioteca nacional, Vitr. 24-3, p. 218-219

Crédit : Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License

On trouve souvent cet oiseau accompagné du cheval et du chien, le trio des animaux attributs du vivre noblement (Van den Abeele, 2013, p. 97 ; Doyen & Van den Abeele, 2018). Ce trio est là pour sa signification sociale et morale plus que pour peindre une situation de chasse effective. En effet, deux grands types de chasse nobles s’opposent du Ve au XVIIe siècle : la vénerie (ou chasse à courre) et la fauconnerie (ou chasse au vol avec différents types d’oiseaux) qui se distinguent à la fois par leurs espaces de chasse (éloignés ou rapprochés des habitats), leur rythme (chasse de poursuite ou statique) et leurs animaux auxiliaires essentiels (les chiens ou les oiseaux) (Guerreau, 2000)25. La présence des chiens avec les oiseaux et la fauconnerie en pleine forêt est donc aberrante d’un point de vue cynégétique. Ces combinaisons permettent aux artistes à la fois de qualifier socialement et moralement les vifs pour en faire les meilleurs auditeurs de la leçon sur la caducité humaine et d’accumuler les signes d’une rencontre : le domaine de la vénerie entraîne les vifs dans « la forêt, l’espace sauvage, le hasard, le lointain » (Guerreau, 2000), tandis que l’envol des oiseaux permet d’insister sur la soudaineté et la brutalité de la surprise.

Les animaux jouent en effet un rôle important pour redoubler les gestes de surprise des vifs en réaction à la rencontre des morts (mains levées qui lâchent les brides, corps qui se détournent ou se renversent). La rencontre est signifiée par le mouvement, le désordre qu’elle produit. Mais les animaux peuvent aussi servir à introduire une dimension sensorielle invisible de la rencontre. Les chiens notamment (les chevaux aussi, fig. 3) peuvent être montrés reniflant le sol. Ils perçoivent l’odeur de cadavre. L’odeur parvient aux animaux avant la vision. On peut ainsi insister sur le déroulement de la rencontre et représenter simultanément deux moments qui se succèdent : d’abord les chiens flairent la rencontre, avant qu’elle ne mette en présence les morts avec les vifs, qui s’effraient ou se bouchent le nez.

Crucial, le point de contact entre vifs et morts est particulièrement travaillé. On a souvent insisté sur la délimitation nette existant entre l’espace des morts et l’espace des vivants dans la plupart des représentations de la Rencontre. Cette limite peut être interne à l’espace de la représentation ou utiliser un élément structurant le support (mur ou page d’un livre) de celle-ci. Très fréquente, la croix dresse une « séparation entre les mondes » des vivants et des morts (Vifs nous sommes…, 2001, p. 25). Elle est particulièrement fréquente dans la tradition « française ».

La ligne verticale qu’elle trace à l’intérieur de l’espace fictif peut être redoublée par la retombée d’une voûte, quand vifs et morts se distribuent de part et d’autre (comme à Saint-Riquier) ou par le pli de la double page (fig. 6). L’encadrement de deux espaces bien distincts peut être accentué, comme dans le manuscrit 995 de la BnF. On voit dans cette double page une insistance sur cette limite, graphique et plastique : la croix du côté des morts, l’arcade dans laquelle s’inscrit chaque scène, l’encadrement fleuri de chaque page. Pourtant, le paysage est continu et commun aux uns et aux autres. Il est des cas où vifs et morts ne partagent visiblement pas le même espace : ainsi des premières illustrations des poèmes de la Rencontre (par exemple Psautier Arundel, vers 128526) mais aussi de fresques bien plus tardives, comme celles de l’église Saint Peter (ou Saint Mary) de Raunds (vers 1480). On l’a dit, ces fresques montrent les morts et les vifs se rencontrant sur une paroi de la nef, de part et d’autre d’une arcade et se détachant sur un fond piqué de fleurs. Mais ils prennent pied dans un paysage bien différencié : terre aride et rocheuse du côté des morts, verdoyante et habitée (on discerne un lapin) du côté des vivants. Indéniablement, il s’agit là de fixer une opposition nette.

Pourtant, la limite peut aussi impliquer un contact et un franchissement. Ainsi, dans la miniature du manuscrit Arundel cité ci-dessus, malgré la stricte délimitation des espaces assurée par l’encadrement et les fonds, la queue du faucon que tient le premier vif déborde du cadre et effleure l’espace des morts. La croix peut jouer aussi ce rôle ambivalent de frontière et de point de contact. Elle peut marquer un carrefour, comme dans les Heures de Charles Quint (fig. 6). Dans cette magnifique peinture qui unifie la double page en un paysage continu, l’artiste joue habilement de tous les moyens à sa disposition pour suggérer à la fois l’écart et la mise en contact des vifs et des morts. Tandis que le pli du codex n’est franchi par aucun des protagonistes et redoublé par la verticale de la croix, celle-ci est positionnée au carrefour d’un chemin qui zigzague de l’arrière jusqu’au premier plan, enjambant le pli, comme cousant les deux pages ensemble et suggérant à la fois la profondeur du paysage et les tortueuses voies qui mènent à la rencontre.

Dans le corpus des fresques françaises, on note la variété des jeux autour de la croix, entre limite et franchissement : à la Ferté-Loupière (Yonne, XVe siècle), l’oiseau lâché par un des vifs est posé au sommet de la croix, tandis que la faux tenue par le premier cadavre mord sur son piédestal. À Fromont (Seine-et-Marne, entre 1490 et 1510), la longue lance d’un mort pointée vers les vifs dépasse la limite posée par la croix (Vifs nous sommes…, 2001, p. 102-103). La flèche ou la lance, attribut de morts très vivants et très agressifs, n’est pas là seulement comme symbole effrayant de la rapidité de l’attaque de la mort, ou de sa menace. Elle est aussi un dispositif graphique qui introduit une rupture dans l’espace de la représentation. Pour prendre encore l’exemple de Carennac (fig. 4), la croix est reléguée au second plan, mais structure toujours le rapport entre vifs et morts, qui tiennent ici le premier rôle, bien que n’occupant qu’un tiers de la composition. En effet la flèche du mort couronné qui bande son arc contre les vifs redouble la barre transversale de la croix, attirant l’attention sur elle et sur le franchissement que l’arme opère. L’arc lui-même dépasse le cadre de la scène, comme s’il entrait dans l’espace du spectateur. Les inscriptions qui accompagnent la fresque insistent sur l’incertitude : tirés de la Danse des femmes, les vers inscrits dans le cartouche de droite affirment :

Est brevis illa dies hodie

quia forte dierum est michi

sola dies. Heu metuenda dies

atque horrenda dies quia

tunc michi meta merenti

clauditur illa dies leta ve

dira ve dies.

Tandis que sous le pied du mort archer on lit :

Vos estis in hoc mondo sicut

Navis super mare. Semper

In periculo. Semper timens

[Debeatis] remigare, ne bibatis

[De poculo] dure mortis et amare.27

Ainsi, autant qu’une séparation, la croix peut indiquer le point de contact (la rencontre) ainsi que la rupture dans le lieu et dans le temps que cette rencontre introduit. Dans les Très riches Heures de Berry, elle dépasse l’espace assigné à la peinture de la Rencontre et découpe l’écrit, introduisant une rupture visuelle dans le discours28.

D’autres ruptures visuelles sont recherchées en exploitant les possibilités plastiques d’un angle : on en conserve de multiples exemples dans toute l’Europe à commencer par Atri, mais aussi à Subiaco, à Longthorpe (Northamptonshire)... À Atri, l’espace des vifs et des morts est délimité par un ruban rouge, sur l’angle de la paroi de la nef et du chœur. Il y a rupture à la fois dans l’espace fictif et dans l’espace réel, mais les morts, rabattus perpendiculairement aux vifs, leur font face, gagnent en présence plastique, et font face aux fidèles. Le déploiement de la peinture sur deux parois diversement éclairées permet aussi des jeux d’ombre qui dramatisent la scène29. Ainsi, dès les premières peintures monumentales de la légende, la rencontre se joue aussi dans l’espace du spectateur. L’angle peut permettre aussi de lui réserver la surprise de la rencontre : à Saint-Isidore de Saint-Désert (Saône-et-Loire), à la fin du XVe siècle, la Rencontre est au programme de la chapelle nord du transept (Vifs nous sommes…, 2001, p. 136-138)30. Deux cycles se partageaient à l’origine les murs au registre supérieur : une vie de saint Vincent (est et sud) et la vision de saint Paul (ouest et nord). Au registre inférieur, sous ce dernier cycle, à hauteur de spectateur, les Trois morts (dépeints sur le mur ouest) et les Trois vifs (sur la paroi nord, complétée à ce registre par une représentation de Job). La légende ne se donnait pas à voir d’un coup : les vifs sont seuls visibles pour le fidèle entrant dans la chapelle, tandis que les morts, placés sur la paroi ouest en retour, moins éclairée, ne pouvaient être découverts que dans un second temps. Ainsi, le spectateur met en acte la rencontre, qui s’actualise par son cheminement. On l’a dit, dans l’espace de l’église, la Rencontre est souvent bien visible, bien éclairée. Elle est fréquente dans des points de passage : porte, arcade, galerie. Le spectateur s’identifie aux vifs qui se promènent et tombent sur les morts. Mais aussi, par son mouvement, le spectateur introduit le temps dans la représentation.

Toute limite vole en éclat dans la composition imaginée par Dürer conservée dans une copie ancienne de l’originale datant des dernières années du XVe siècle, aujourd’hui dans les collections de l’Albertina (Wirth, 1979, p. 37)31. On y voit, dans un bois où une telle scène doit être récurrente, puisqu’on aperçoit au premier plan le crâne d’un cheval, trois cavaliers richement parés assaillis par trois cadavres plus ou moins débarrassés de leur linceul. Vifs et morts ne se présentent pas comme deux groupes apposés, mais comme trois paires d’adversaires : le groupe central est formé par un mort (ou une morte aux cheveux longs) tombant du ciel pour désarçonner un vif. À gauche, le cheval d’un vif se cabre tandis qu’un mort en vol s’apprête à le frapper et à droite, au second plan, un troisième vif tente de fuir, retenu par un mort qui a saisi un pan de son manteau. La partie n’est pas tout à fait jouée pour lui : dans un mouvement parallèle à celui du mort, un chien tire sur le linceul pour défendre son maître. La petite croix à demi enterrée, dans l’angle droit, ne joue plus aucun rôle dans la scansion de cette rencontre dont le schéma ternaire évoque davantage une chorégraphie en trois temps, dont Jean Wirth remarque qu’elle a dû être inspirée par les triomphes de la Mort italiens (Wirth, 1979, p. 10 et 17)32.

Ainsi, on retrouve sur le long terme des stratégies qui permettent aux artistes d’indiquer visuellement que la rencontre est une « aventure », une séquence narrative (Trivisani Moreau, 2008, p. 55), et d’insister (ou non) sur le caractère fortuit de la rencontre et de son issue. Curieusement, le développement de moyens plastiques à la Renaissance, favorables à l’histoire et à la description des émotions, ne va pas profiter longtemps à la légende des Trois morts et des trois vifs, supplantée par des thèmes qui frappent par leur caractère non narratif et qui insistent surtout sur la nécessité : Danse des morts et Triomphe de la Mort.

3. Persistance rétinienne et clins d’œil

La Rencontre ne disparaît pas pour autant du regard et de la mémoire des Européens du XVIIe siècle. Il faut d’abord parler de persistance rétinienne : ces décors ou ces illustrations se laissent contempler longtemps, parfois des siècles après leur réalisation. La familiarité du thème se lit dans la facilité avec laquelle les spectateurs interprètent cette iconographie ancienne. Les graffiti tracés sur les fresques de la Rencontre en témoignent. Ainsi, à Subiaco, alors que le thème, comme on l’a dit, est rarement choisi pour de nouvelles peintures murales en Italie. Mais les très nombreux graffitis des XVe-XVIIe siècle qui constellent la fresque à hauteur d’homme et dont beaucoup sont des réactions à son iconographie, indiquent que « cette vision devait solliciter des spectateurs à les rapprocher d’autres qu’ils connaissaient » (Romano & Valente, 2020, p. 93). Les chercheurs qui les ont étudiées relèvent l’importance dans ce corpus des graffiti de commentaire (par rapport aux simples signes de présence, comme un nom ou une date). Les mains et les éventuelles signatures permettent d’entrevoir l’origine variée des graffeurs (Italie, Allemagne, Pologne…). Plusieurs spectateurs complètent le dialogue (la fresque est dépourvue de phylactères) : « Quod eritis sum[us] », « ho[d]ie michi et cras tibi », ou rapprochent la représentation d’expressions proverbiales populaires ou de citations savantes comme cette main « probablement italienne » du XVIe ou du XVIIe siècle qui trace une citation virgilienne : « Stat sua cuique dies » (En. X, 467) (Romano & Valente, 2020).

La Rencontre des Trois morts et des trois vifs, même passée de mode, reste donc très visible et connue ; elle reste une forme disponible à laquelle peuvent renvoyer d’un clin d’œil auteurs et artistes. C’est ce que suggèrent Chiara Frugoni puis Pierroberto Scaramella à propos du petit tableau des Bergers d’Arcadie du Guerchin33 (1618-1622) (Mahon, 2013, n° 30), dans lequel apparaît pour la première fois le motto « Et in Arcadia ego », repris plus tard par Poussin. Selon P. Scaramella, cette iconographie des Bergers découvrant un tombeau est une réminiscence et un clin d’œil à la Rencontre médiévale tout en relevant d’un « sens de la vanitas typique du XVIIe siècle » (Scaramella, 2000, p. 81). La reconstitution de la genèse de l’œuvre telle que l’envisage Denis Mahon, dans laquelle joue aussi la sérendipité, tend à confirmer cette persistance de la Rencontre dans la culture figurative. En effet, l’historien de l’art met en relation l’exécution de cette petite huile avec la réalisation d’une toile autrement importante, l’Apollon et Marsyas (185,5 × 200 cm, Florence, Galleria Palatina) à laquelle le Guerchin travaille au même moment. L’artiste revient de Venise où les peintures de paraboles de Domenico Fetti34 connaissaient un grand succès. Il cherche à introduire des spectateurs dans la composition du Marsyas et exécute une étude à l’huile afin de juger de la possibilité de cette insertion. C’est cette étude qui deviendra les Bergers d’Arcadie. Les radiographies de l’œuvre montrent les repentirs et les étapes de la recherche de l’artiste. Sans doute pour transformer cette étude en une œuvre indépendante, le Guerchin ajoute successivement plusieurs éléments. Le crâne d’abord, placé sur un monticule de terre. Puis est introduite une construction rectangulaire évoquant une tombe, sur laquelle est finalement posé le crâne. Sur le rebord de cette tombe est placée l’inscription, sans doute la dernière modification apportée à la composition. Ce motto a pu être suggéré au Guerchin par le chanoine Antonio Mirandola dont l’artiste fréquente le cercle. Denis Mahon souligne ces « origines pratiques » du tableau, dont les éléments, appelés à un grand succès dans la littérature et l’art, « sont en grande partie fruits du hasard ». On peut imaginer les associations qui ont conduit le Guerchin à faire réaffleurer la Rencontre. L’introduction de ces spectateurs, les bergers, dont la présence est un attribut des lieux à l’écart des habitations, ici un bois, ainsi que le souhait de faire une « moralité » à la mode des compositions de Fetti, ont sans doute fait venir sous le pinceau de l’artiste le crâne, élément de vanitas plus commun et plus apprécié que le cadavre ou le squelette au début du XVIIe siècle. Ensuite, le clin d’œil à la Rencontre se précise avec l’évocation du tombeau sur lequel s’appuie le crâne et l’inscription finit par rappeler, peut-être sur le mode ironique, comme le suggère D. Mahon, le dialogue du vieux thème médiéval : nous sommes ce que vous serez, vous serez ce que nous sommes.

Comment représenter la rencontre ? L’importance et la grande hétérogénéité, en nature et en qualité, du corpus des Trois morts et des trois vifs, permet d’y voir la matrice d’un imaginaire de la rencontre très répandu dans l’espace, le temps et la société. Cette rencontre peut être l'histoire du surgissement de la contingence : trois jeunes gentilshommes tombent par hasard sur des tombes ouvertes ou des morts sur pied. Mais elle peut aussi et en même temps être mise en présence de la mort, objet de contemplation. Plus tard (XVe-XVIe siècle), elle a pu aussi devenir rencontre avec l’heure de la Mort, surgissement inopiné et nécessité absolue.

Comme souvent dans l’analyse iconographique, on n’assiste pas à une évolution linéaire, mais à des déplacements d’accents. Artistes et commanditaires, par leurs choix de composition et d’iconographie, ont pu chercher à insister davantage sur l’histoire ou la contemplation, sur la nécessité ou sur la contingence. Cette dernière pose un défi plastique. Comment montrer la contingence ? L’image, toujours affirmative, peut difficilement dire « peut-être ». Les artistes semblent avoir joué sur des éléments assez constants : le lieu de la rencontre, les points de contact et les ruptures entre vifs et morts. Le fait même de placer la représentation dans le cadre non-urbain, lointain et sauvage de la forêt, la met dans le domaine de l’aventure et du hasard. La présence d’animaux donne non seulement l’occasion de peindre des réactions qui permettent de représenter le temps court de l’instant de la rencontre (envol de l’oiseau, cabrement du cheval), mais aussi peut-être d’introduire, à travers l’indication de perceptions inaccessibles aux humains (chiens ou chevaux reniflant à l’avance la rencontre) son caractère irreprésentable, proprement inattendu. Dans les livres comme sur les murs, les artistes, même sans talent exceptionnel, ont su aussi utiliser le support matériel de la représentation : angle, trouée, pli pour suggérer la rupture dans le temps que constitue le surgissement de la rencontre. Enfin, dans la peinture monumentale, ils ont pu solliciter le spectateur pour qu’il participe à la survenue de la Rencontre : souvent située dans des lieux de passage, la représentation s’active par le cheminement du spectateur qui tombe lui-même, comme les vifs, sur le corps des morts.

Comment expliquer l’effacement de ce thème ? Alors que s’affirment deux grands types de représentation, l’allégorie et l’histoire, deux langages, celui de la culture symbolique et celui de l’expression des émotions, la Rencontre des Trois morts et des trois vifs reste suspendue entre memento mori et histoire. Est-ce pour cela qu’elle cède du terrain non pas dans l’imaginaire, mais dans la représentation ? Ni facilement réductible à une allégorie, ni suffisamment matrice de récit, peut-être ne trouve-t-elle plus sa place en tant que telle dans les langages visuels issus de la Renaissance. Elle a pourtant fourni des schémas de représentation de la rencontre qui demeurent longtemps disponibles à l’œil et à l’imagination.