Le thème de la forme est familier au juriste qui évolue dans un monde de catégories, de procédures et de concepts. A l’aide de ces instruments intellectuels, le juriste propose une mise en forme du monde dans une structure et selon une logique qui lui sont propres et qui vont constituer puis caractériser la discipline (Bourdieu, 2012, p. 5231). Le juridique relève donc d’une forme et d’une technique originales, mais aussi et surtout de fondements et d’objectifs propres (Supiot, 2005). Pour autant, la discipline juridique s’inscrit dans une évolution commune des formes. Les travaux sur l’écriture du droit (Giavarini, 2010) ont ainsi dévoilé cette porosité du droit et contribué à abaisser les frontières entre le droit et les autres sciences humaines, intégrant le juridique dans un ensemble culturel plus vaste.

Néanmoins, c’est une définition juridique de la forme que l’on trouve dans le Vocabulaire juridique de Gérard Cornu (2007) : il s’agit, en droit, d’une manière de procéder qui préside à l’accomplissement d’un acte juridique ou au déroulement d’une série d’actes. La forme renvoie plus précisément à ce que les juristes appellent des « formalités » qui, dans certains cas, vont conditionner la validité d’un acte. Par opposition au fond (sens), la forme regroupe ainsi des « règles relatives aux éléments matériels par lesquels se manifeste extérieurement la volonté destinée à produire des effets juridiques ». Le fond et la forme participent donc, de manière imbriquée, à la circulation du message et du discours juridique.

Se tourner plus particulièrement vers la forme impose de s’intéresser principalement aux conditions d’élaboration du droit plutôt qu’à son objet, de relever non pas ce qui est la cause d’une norme juridique mais la façon dont cette norme se matérialise. On portera alors son attention aux manières de faire et à la « fabrique du droit » pour reprendre le terme employé par Bruno Latour (2002). Il s’agit alors de s’éloigner d’une approche « trop essentialiste de l’élaboration juridique » (Roy, 2005, n. 3) pour se tourner non pas vers le passage du fait à la norme comme l’ethnographe (Latour, 2005) mais vers la mise en forme de cette norme, vers sa naissance matérielle pourrait-on dire. Lors de cet examen, on ne se départira pas de l’idée sous-jacente de contrainte, la forme adéquate étant imposée. Pour autant, cette contrainte doit être contrebalancée par l’idée de garantie : la forme, en droit, a ainsi pour fonction de prouver, les marques de l’authenticité d’un acte étant certainement le meilleur exemple de la sécurité offerte par les formes, pour ce qui concerne la procédure civile.

Par ailleurs, si l’absence de forme « laisse le champ libre au fait » (Andrieux, 2003, p. 747), c’est que le respect des formes ne fait pas que conditionner l’efficacité du droit. La forme est donc, plus fondamentalement, la garantie de l’existence même du droit. On renoue ici avec la forme comme substance, conception que l’on trouve déjà dans le droit romain : forma dat esse rei (Hilaire, 2015). La forme ne saurait donc se circonscrire à de simples arrangements, à une sorte d’enrobage d’un essentiel qui serait à chercher dans le fond, dans l’énoncé plutôt que dans le support. En droit, comme en art d’ailleurs, la forme n’a jamais été l’accessoire du fond.

Englobant mais dépassant l’apparence sensible ou les dispositifs matériels, la forme s’envisage aussi, en ce qui concerne le juridique, à travers l’ordonnancement du discours, à travers le vocabulaire spécifique, la logique interne à la discipline. Elle est donc, en termes de recherches, aussi riche que le fond.

La question des formes brèves a été abordée par quelques juristes (Martin, 2017)2. En histoire du droit, les recherches ont porté sur les adages, les maximes, les exempla, sur la brièveté des décisions de justice, sur le format de l’énoncé de la règle, sur l’écriture de la loi (Giavarini, 2017). Si l’on quitte la sphère proprement juridique ou les travaux historiques pour se tourner vers les formes brèves offertes par les médias contemporains, les références se font rares. En s’orientant vers les représentations du droit, on évolue en effet dans un contexte qui n’est plus celui de l’assemblée, du tribunal, de l’office notarial… Le propos porte davantage sur ce qui façonne la « culture juridique » (Dauchy, 2009), qu’on peut envisager comme une autre expression du juridique ; bref, nos regards se posent sur un droit sans juriste ou plus exactement sur une manifestation profane du juridique.

À l’occasion de cette contribution, trois exemples me paraissent intéressants. Le plus évident concerne les live-tweets de procès. Formes brèves de récit judiciaire, ils peuvent à ce titre être confrontés aux autres formes, plus anciennes et plus canoniques, de chroniques judiciaires. Les deux autres exemples relèvent de procédés de brièveté qui peuvent être interrogés dans le cadre de cette réflexion. Le cinéma offre de nombreuses séquences filmées relatives au droit ou à sa mise en œuvre, notamment juridictionnelle. Certaines séquences font apparaître un jeu sur la temporalité : je m’arrêterai sur une scène qui opère une condensation remarquable de la procédure. Enfin, sur Internet, une websérie judiciaire a procédé à un découpage méthodique du procès, chaque audience se trouvant fractionnée en séquences courtes.

Pour insérer ces exemples très différents dans une structure cohérente, et sans certitude que ces distinctions puissent être généralisées, j’ai déduit de leur confrontation une distinction selon que la forme brève opère une fragmentation, un condensé ou une désarticulation.

1. Le procès selon Twitter : une fragmentation du discours

De nombreux comptes Twitter traitent régulièrement de la justice, dont certains à titre professionnel. Corinne Audoin3 est ainsi « live-Twitteuse de procès » de même que Vincent Vantighem4. Le compte @_Epris de justice5 se définit lui-même comme une « chronique de procès illustré » dont les tweets partent « en direct des prétoires de France ». C’est bien ce qui constitue la plus-value de ce nouveau moyen de communication par rapport aux anciennes formes de chroniques judiciaires : télévision et presse ne peuvent en effet que travailler en différé. L’utilisation de Twitter pour rendre compte des procès a donc deux caractéristiques : la brièveté des messages et l’immédiateté du propos. Autant dire que le compte rendu judiciaire en live n’est pas un exercice de mise en perspective mais un ressort de l’actualité : dépassant la diffusion interpersonnelle qui caractérisait ses débuts, Twitter s’aborde bien dans ce cas comme une plateforme où des millions de personnes échangent des informations de manière synchrone et semi-publiquement (Rieder, Smyrnaios, 2012).

Les tweets de procès se présentent comme des prises de note, à vocation informative et surtout, pour ce qui intéresse plus particulièrement notre propos, décousues. Chaque court message apparaît comme une sorte d’instantané, sans que l’on puisse systématiquement le relier au précédent ou au suivant6. Le plus souvent, les précisions manquent, notamment celles qui permettent d’identifier les différents locuteurs. La parole est dépouillée de tout : son origine, sa forme initiale, son contexte, l’émotion qu’elle suscite chez celui qui la prononce comme chez ceux qui la reçoivent.

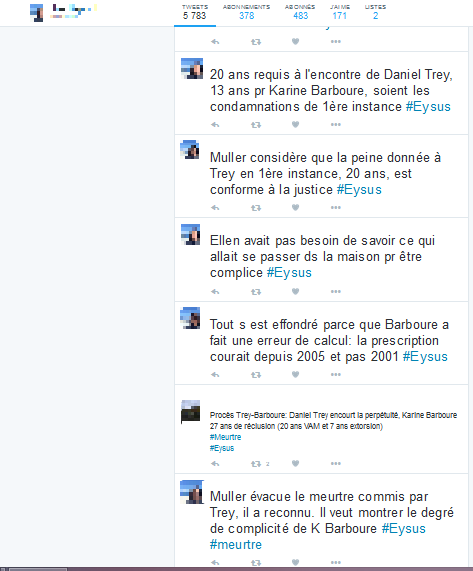

Figure 1 - Capture d’écran du compte d’un live-tweeter de procès

Source : Twitter, consulté le 1er janvier 2016

Par ailleurs, les 140 signes par message ne permettent ni analyse, ni avis nuancé (Merzeau, 2013, p. 178) : « il s’agit moins de comprendre que d’être "là" » (Le Corre, 2015). C’est précisément ce qui pose problème dans l’affaire Jacqueline Sauvage7 dont le procès a fait l’objet d’un suivi sur les comptes des chroniqueurs judiciaires et a suscité de nombreux commentaires que l’on peut retrouver grâce au mot-dièse classificateur #JacquelineSauvage (Thiault, 2015). D’une manière générale, les mots-clés permettent « l’investigabilité » (Paveau, 2013a) c’est-à-dire qu’ils mettent au jour la liste antéchronologique des tweets postés et sont donc un moyen de « redocumentariser » un thème (Thiault, 2015) : ici, un procès.

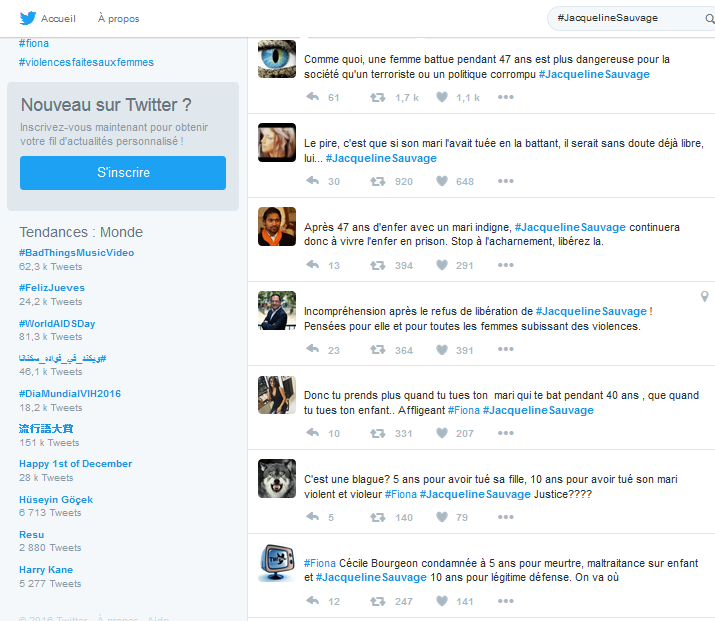

Figure 2 - #JacquelineSauvage

Source : Twitter, #Jacqueline Sauvage

Le relais médiatique de cette affaire a fait l’objet de nombreuses critiques, le débat public ne rendant finalement jamais compte de ce qui fut dit et produit au procès, soutenant les affirmations de la défense sans reprendre les éléments au fondement des deux condamnations8. Lorsque l’avocat pénaliste Éric Morain publie une partie de l’arrêt d’appel sur Twitter pour éclairer ce qui a conduit la cour à confirmer la peine de Jacqueline Sauvage, l’outil s’avère inapproprié : il poste une image, celle d’un texte dense, peu adapté à la lecture rapide que permet en principe le tweet. Si les 140 signes impératifs ne pouvaient suffire à la démonstration, l’image du texte juridique est disproportionnée par rapport au format normé dont les captures d’écran précédentes rendent compte. Le message court est insuffisant, le texte pertinent est illisible.

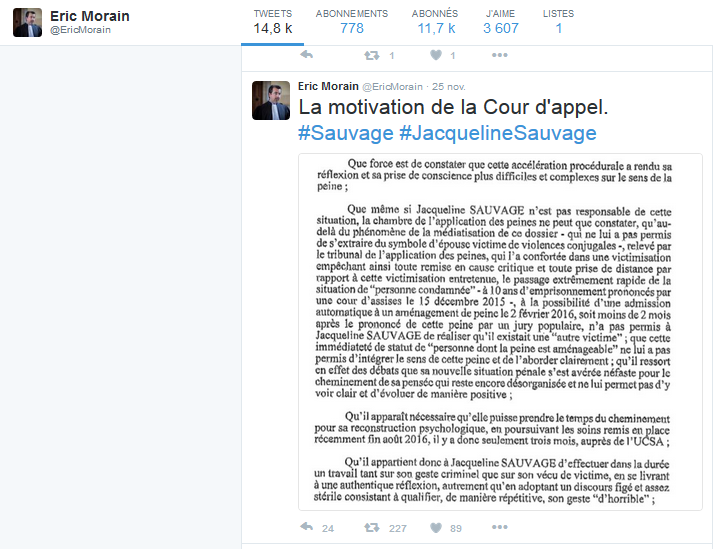

Figure 3 - La reproduction de la motivation de la Cour d’assises d’appel en tweet

Source : @EricMorain consulté le 1er décembre 2016 (avec l’autorisation d’Eric Morain)

On perçoit ici que le tweet est conçu pour réagir davantage que pour convaincre. La condensation sémantique, trait « technodiscursif » caractéristique et normé de Twitter (Paveau, 2013b), dessert le message judiciaire et les efforts de pédagogie de l’avocat sont vains.

Il ne faudrait pas pour autant considérer que le live-tweet vient ruiner, par sa médiocre qualité, le domaine de la chronique judiciaire qui, avant lui, aurait été systématiquement mieux lotie. Tout d’abord, on précisera que la chronique judiciaire est, sous toutes ses formes et depuis son origine (Gauvard, 2010), une composition à partir de morceaux choisis. Ensuite, le fait divers et l’affaire criminelle ont toujours suscité des récits parallèles à la vérité juridique (Ainsworth, 2013, n. 20). La question est fondamentale pour ce qui relève de l’historiographie, les historiens ayant accès au discours littéraire du crime et du procès, discours complémentaire plutôt que concurrent de l’écriture proprement juridique (Blanchard, Blumenfeld-Kosinski, 2013). Devant chaque source, il faut garder à l’esprit le « projet d’écriture » et la fonction pragmatique de toute écriture pour comprendre et décrypter « la médiatisation du fait judiciaire » (Collard, 2013). Sans entrer dans le détail, l’étude des chroniques judiciaires médiévales démontre qu’elles ne sont pas écrites par des spécialistes du droit : globalement, c’est même la portion congrue de ces récits qui revient au droit (Collard, 2013, n. 15).

Pour comparer aujourd’hui chroniques judiciaires et live-tweet de procès, il faudrait envisager l’ensemble des tweets produits pour la même audience, en apprécier le contenu et la valeur en termes de compte rendu judiciaire et de « retraitement historiographique du droit » (Collard, 2003, n. 3). À première vue, le live-tweet offre un récit inédit du procès : le live-tweeter écrit depuis la salle d’audience, égrenant ses messages tout au long de la journée et proposant un panel varié d’informations suivant les interventions, les étapes du procès, les protagonistes. Si le rapport dans son ensemble est saccadé et haché, les tweets mis bout à bout relatent le procès de manière plus exhaustive9 que ne le ferait une chronique judiciaire traditionnelle. En outre, la brièveté implique ici le fragmenté mais pas forcément l’abrégé. Cela étant, le live-tweet de procès propose-t-il une narration, un récit, en plus de la relation des faits (Berut, 2010-2011, n. 3)10 ? Cela pourrait autoriser un rapprochement avec la chronique judiciaire qui a eu ses grandes heures et ses plumes (Peyrot, 2010). Cependant, la presse écrite a depuis longtemps misé sur la rapidité de l’information et, dans la rédaction, sur « l’usage des phrases courtes », les nouvelles technologies ayant par ailleurs contraint les journalistes à modifier leur façon de travailler (Peyrot, 2010, p. 159)11.

Si l’on considère que tout compte rendu judiciaire doit « permettre au lecteur de comprendre que le verdict ne correspond pas aux faits bruts mais à la somme des multiples éléments discutés à l’audience » (p. 157), le live-tweet ne paraît pas performant. Au regard des messages postés sous le mot-clé #JacquelineSauvage ou #fiona12 à la suite du prononcé du verdict, on peut douter que Twitter soit un instrument pédagogique approprié.

Tandis qu’à la sortie de l’audience, cris, crachats, insultes en direction de Cécile Bourgeon fusent, les centaines de messages postés sur Twitter rappellent les considérations de Denis Salas (2005) sur les dangers du « populisme pénal ». Sur son compte Twitter, la journaliste Corinne Audouin s’efforce de rappeler les fondamentaux de la procédure pénale et tout l’enjeu du procès : « N’oubliez pas que ce sont des jurés populaires qui ont rendu ce verdict. Ils ont réfléchi 5 heures, assisté à 2 semaines de procès »13. Elle incite chacun à prendre du recul tout en admettant que la sentence n’est pas comprise. Au point que son confrère Vincent Vantighem, devant la violence des tweets postés, rappelle de son côté que l’incitation au meurtre et à la violence est punie par la loi, « y compris sur Twitter »14. Les effets de ces échanges sont difficiles à évaluer. J’en resterai à l’objet de la présente contribution, aux enjeux de la forme et aux effets de la brièveté. La sentence est le résultat d’un propos argumenté qui ne se laisse pas saisir par la forme brève de même que la légitimité et la force pacificatrice du procès ne peuvent se lire à travers une suite d’informations saccadées, même si elles proviennent directement de la salle d’audience. La forme brève immédiate dénature ici ce qu’elle a prétention de relayer. Le discours du droit a disparu alors même que les tweets évoquent la procédure ou le verdict : le discours judiciaire se dissout dans la fragmentation et le tweet est incapable de rendre compte du continuum articulé que constitue le procès. Forme médiatique et forme juridique sont ici en inadéquation.

Figure 4 - #Fiona, le 25 novembre 2016, après le prononcé du verdict acquittant Cecile Bourgeon des coups mortels portés à sa fille Fiona

Source : Twitter, #Fiona, 25 novembre 2016

Cela étant, sorti de son contexte contraint c’est-à-dire exfiltré de Twitter, le tweet peut-il constituer un matériau de base pour écrire un procès ? C’est d’abord envisager le tweet comme une forme brève qui ne se suffit pas à elle-même15. C’est aussi considérer les réseaux sociaux non plus comme un moyen de socialisation, une source d’informations mais comme un agent participant de l’évolution de la fonction éditoriale (Merzeau, 2013, n. 1). Cette possibilité intéresse particulièrement l’historien. Les messages brefs peuvent-ils s’employer dans la perspective d’une reconstitution du procès ? C’est toute l’ambition des films #zyedetbouna, le procès 2.0 (Noëlle Cazenave, Sihame Assbague et Elsa Gresh) tournés au moment du procès des deux policiers poursuivis pour non-assistance à personne en danger et mise en danger délibérée de la vie d’autrui après la mort de Zyed Benna et Bouna Traoré, électrocutés dans l’enceinte d’un poste électrique à Clichy-sous-Bois le 27 octobre 2005.

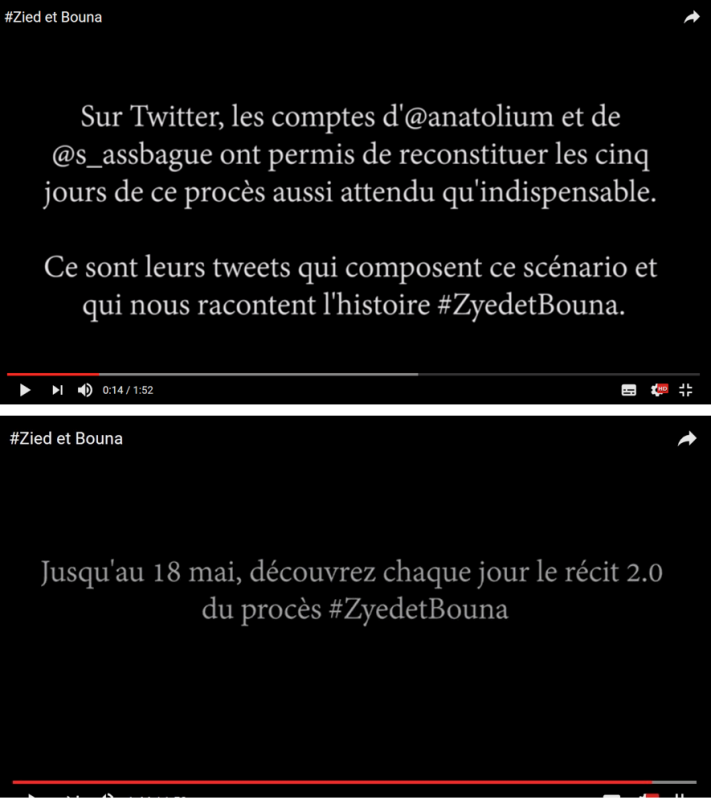

Figure 5 - Captures d’écran du film #zyedetbouna, le procès 2.0

Source : Youtube, #ZyedetBouna Jour 1 (4098 vues) et #ZyedetBouna teaser (1833 vues), mis en ligne en 2015 par Visio Nostra (membre depuis le 11/10/2014, 1913 abonnés, 327 698 vues)

Dans un entretien donné au journal Les Inrockuptibles, Juan Branco, dont les tweets ont été utilisés dans le film, revient sur le compte rendu du procès. Il précise qu’il a fait le choix de réaliser un live-tweet fourni, de retranscrire au détail près ce qu’il se passait. S’inscrivant volontairement en marge des chroniques judiciaires qui relaient les « impressions » des journalistes, Juan Branco a voulu permettre aux familles restées à Clichy d’avoir accès au procès et, d’une certaine manière, d’être présent. L’enchaînement chronologique des tweets postés par Juan Branco sur son compte @anatolium est donc rapide et dense et l’outil Twitter est parfaitement adapté au projet d’écriture.

C’est à l’initiative d’autres personnes que les tweets sont mis bout à bout, récités par des comédiens, des acteurs, des chanteurs, volontaires pour le projet. Le résultat est instructif : on observe que les tweets ne parviennent pas à se fondre dans un récit homogène. Récités par des bouches différentes, par des voix qui, toutes, adoptent un ton neutre, le message conserve sa nature informative. Par ailleurs, le spectateur finit par perdre ses repères, ne sachant plus qui parle, notamment lorsqu’un véritable témoin de l’affaire intervient dans le film : reprend-il ce qu’il a dit au procès ou ce que les tweets ont relayé ? Énonce-t-il un propos inédit ? Les intervenants sont nombreux : la personne qui parle au procès, la personne qui poste le tweet, la personne qui sélectionne les tweets pour les adapter, la personne qui énonce le tweet retenu devant la caméra : la question de la référence est ici problématique. L’ensemble au final est un patchwork qui, sur 5 jours, constitue néanmoins une chronique judiciaire : il s’agit d’une œuvre collective qui rend compte non seulement du procès mais aussi, et c’est bien la plus-value d’une chronique judicaire, de son effet social. Je rejoins ici les analyses de Louise Merzeau (2013, n. 16) à propos du fonctionnement des réseaux sociaux qui s’articule autour d’une « dialectique […] entre fragmentation (des outils, des attentions et des contributions) et la nécessité d’une expérience unifiante dont les contours épousent celui de l’événement ».

Face à ce nouveau mode de narration, le juriste est confronté à une difficulté de taille : il sort des lieux habituels de la connaissance où tout est balisé par et pour lui. Pour se saisir de ce matériau peu indexé, flottant, désarticulé, pour en analyser la force et la portée, il doit se former, le plus rapidement possible, à la lecture et à l’analyse de ces sources nouvelles.

Le cinéma offre davantage de points d’appui. Ici, la forme brève n’est pas forcément dans le court métrage mais, de manière plus difficile à détecter, dans des séquences qui opèrent des raccourcis éloquents.

2. Le droit à l’épreuve de la représentation cinématographique : la falsification par le condensé

Dans Les Invités de mon père d’Anne Le Ny (2009), le droit est omniprésent puisqu’il s’agit d’un mariage blanc, du remariage d’un père, d’arrangements successoraux… autant de thèmes qui sont abordés sans que cela ne soit une nouveauté dans le cinéma français tant ces questions de droit de la famille ou de droit des biens constituent l’armature juridique d’affaires qui, sans être quotidiennes, sont banales. Ce qui est plus original dans le film d’Anne Le Ny, c’est que celle-ci condense, et ce faisant, dénature et falsifie la procédure qu’elle choisit de filmer.

En l’espèce, il s’agit d’une renonciation à l’héritage que j’ai par ailleurs plus longuement étudiée (Maillard, 2016)16. La représentation proposée dénote un mélange intéressant entre archaïsme et modernité. Ce qui relève de l’archaïsme, c’est l’idée que le père est tout puissant en matière d’héritage. Michel Aumont renoue ici avec le pater familias à la romaine. En effet, si ses enfants ont la possibilité de refuser de signer le document proposé, ils préfèrent se soumettre. Plus largement, la condensation opérée en dit ici long sur la culture juridique et la figure du père dans l’imaginaire social.

C’est précisément pour éviter cette pression paternelle que le droit n’organise pas la procédure ainsi. Ce qu’Anne Le Ny filme, c’est une renonciation à l’héritage falsifiée. En réalité, la procédure est longue et fractionnée. Pour le coup, on est dans une configuration opposée à celle évoquée plus haut à partir du récit fragmenté du live-tweet venant segmenter un continuum : dans cette procédure de renonciation à l’héritage, c’est le droit lui-même qui impose des césures et l’intervention d’un professionnel en la personne du notaire. Ce dernier va rencontrer les enfants l’un après l’autre en dehors de la présence de leur parent pour ensuite réunir les membres de la famille en une autre rencontre. La réalisatrice opère un montage artificiel, elle confectionne une sorte de collage, pour proposer une version ramassée d’une procédure qui, en réalité, se dilate dans le temps. Elle offre une représentation compatible avec la culture juridique qui conserve, voire entretient, l’idée de la puissance paternelle. Le ressort de l’exhérédation participe en effet de la dramaturgie familiale.

On perçoit que la réalisatrice est avertie : une séquence de dialogue entre Fabrice Luchini et Michel Aumont signale que le droit français interdit au père de déshériter ses enfants. Le notaire est évoqué ainsi que le terme de renonciation. Il est probable que l’équipe du film se soit renseignée sur le droit relatif à la RAAR, renonciation anticipée à l’action en réduction, procédure rare, complexe et difficile à filmer. La procédure, prévue pour se développer dans un contexte non conflictuel, dans un temps long, propice à la réflexion et au consensus est en effet sans intérêt dramatique et sans attrait esthétique. Toutefois, par ce recours à la brièveté, Anne Le Ny montre paradoxalement tout l’intérêt de la procédure longue. La procédure condensée telle qu’elle est filmée conduit à l’abandon des garanties offertes par le droit positif, révélant en creux la valeur du temps long.

Pour autant, il est fréquent que les films ne soient pas exhaustifs en termes de procédure, y compris les documentaires. Raymond Depardon, dans 10e chambre, instants d’audience – et le titre parle de lui-même – ne filme pas les audiences dans leur intégralité. Il propose des morceaux choisis et invite les spectateurs, dès le début du film, à tenir compte de son montage. Dans le rapport Linden (2005, p. 4-5) qui réitère l’interdiction des audiences filmées, on oppose ainsi le « récit judiciaire » qui privilégie la recherche de la vérité et le « récit médiatique […] tournée vers les scènes marquantes de l’audience ou celles qui lui paraissent telles, même si elles ne sont pas les plus importantes pour la décision ». Justice et média s’opposent une fois encore ici dans leurs projets respectifs (Lucien, 2009, p. 99) et il me semble que la démarche d’Anne Le Ny s’explique selon le même schéma. Le condensé sacrifie des étapes qui, si elles ne sont pas essentielles au récit de fiction, sont déterminantes du point de vue de la cohérence du droit et de la justice réelle. Amputé de certains rouages, le discours du droit est mutilé par le choix du narrateur, un choix qui témoigne de la culture juridique autant qu’il participe à la forger. Ici, la fausse procédure fait écho à une vraie culture populaire. C’est une autre illustration de cette dialectique du vrai et du faux que je me propose de développer dans le dernier exemple.

3. Le vrai-faux procès en ligne : de la brièveté à la désarticulation

Dans un programme de 2014 intitulé Intime conviction, Arte a proposé dans un premier temps à ses téléspectateurs un téléfilm assez classique retraçant une enquête menée à la suite du meurtre d’une femme dont le mari se trouve être le principal suspect. Dans un second temps, de manière plus innovante, la chaîne a produit une websérie : chaque jour, les internautes ont pu suivre les audiences du procès de l’accusé : s’y retrouvent quelques personnages du téléfilm (l’accusé, la commissaire de police) mais aussi des professionnels de la justice dans leur propre rôle (procureur, avocat de la défense) ainsi qu’un jury composé par des volontaires sélectionnés par la production. À l’issue d’audiences filmées au jour le jour et sans scénario autre que le suivi des règles de la procédure pénale, la websérie devait s’achever sur le verdict prononcé par le jury, suivi de celui des internautes appelés à se prononcer eux-aussi. Cette websérie est véritablement une expérience de procès, plus réelle que virtuelle17 (Maillard, Goedert, 2017).

Figure 6 - Websérie Intime conviction

Source : capture d’écran du site intimeconviction.arte.tv (aujourd’hui inactif)

La production a particulièrement insisté sur les prétentions pédagogiques du programme. Contrairement aux représentations cinématographiques classiques, Intime conviction propose des audiences qui ne sont ni abrégées ni falsifiées18. Le programme s’étend sur plusieurs jours, invitant les internautes à se connecter, de même que les jurés choisis par la production se présentent quotidiennement pour les tournages. Pour autant, l’interactivité qui caractérise le support choisi a des conséquences sur le traitement de l’image : l’audience est littéralement mise en pièces.

Trente cinq « modules » mis en ligne forment le puzzle éclaté d’un procès morcelé et désarticulé. La websérie ne porte pas davantage atteinte au procès que ne le ferait une fiction cinématographique mais ici, le procédé est plus visible. La réflexivité offerte par le site est, à ce titre, remarquable. Il n’y a pas falsification mais dissection. On ne dissimule pas les rouages de la justice, on les expose au contraire : on met à nu le dispositif judiciaire afin de révéler le processus menant à la vérité judiciaire.

Le procès est à la fois séquencé et démultiplié car, s’il est morcelé en « modules » courts, l’exigence d’interactivité et le fait que les séquences s’offrent à la demande font que le temps de l’audience n’a plus de limites définies. D’une part, l’instant T se décline en multiples facettes selon le point de vue choisi par l’internaute. Par ailleurs, les séquences sont courtes mais permanentes. Le programme joue donc sur une double temporalité : la durée de la séquence et la durée de mise en ligne de la séquence qui reste visible ou, pour insister sur le rôle déterminant de l’internaute, qui reste accessible sur le site.

Figure 7 - L’élaboration de l’intime conviction

Source : capture d’écran du site intimeconviction.arte.tv (aujourd’hui inactif)

La société de production a beaucoup insisté sur l’objectif pédagogique du programme visant à faire découvrir au public les affres de l’intime conviction. En réalité, Intime conviction opère une dispersion du procès qui, à ce point d’écartèlement et de dislocation, ne se ressemble plus.

Pour conclure, le droit est un monde au sein duquel les formes tiennent un rôle fondamental. Au cinéma, sur les réseaux sociaux ou sur internet, les représentations du droit, les récits concurrents ou complémentaires des affaires judiciaires s’inscrivent dans des formes qui n’obéissent pas aux mêmes contraintes ni ne poursuivent les mêmes finalités que le droit et la justice institutionnelle. La temporalité est précisément la pierre d’achoppement pour qui s’intéresse à ces représentations ou à ces narrations. La procédure, envisagée comme une garantie de bonne justice, se comprend dans un temps long, dans des étapes déterminantes, dans un déroulé cohérent et articulé. Ainsi, le procès est un moment irréductible aux pièces du puzzle qui semblent le composer. Le démembrement du procès, sa déstructuration, son éclatement, sont autant de distorsions qui empêchent de percevoir l’alchimie du déroulé des audiences qui acheminent les jurés jusqu’à la salle du délibéré où s’élabore le verdict. L’importance de la temporalité contrainte du procès ou des procédures et l’enjeu de la présence charnelle des intervenants dans un espace dédié sont déniés, relégués derrière une fiction trompeuse : celle d’une connaissance du droit ou de la justice servie par des séquences visionnées en boucle en dehors de toute contrainte de temps et d’ordre (websérie), par des condensés ou des raccourcis (cinéma) ou la réception d’informations produites à la chaîne (twitter). Au regard des exemples ici choisis, les représentations contemporaines de la justice et du droit ne sont pas plus exactes ou plus fines que les anciennes : elles continuent de rendre compte des contraintes de leur propre support, davantage que des réalités juridiques. La brièveté, le « partage » des informations, l’interactivité sont devenus des impératifs de communication qui soulignent paradoxalement la nécessité du temps long, des règles d’attribution de la parole, du référencement des autorités, autant de pratiques qui font la force du droit et soutiennent sa légitimité.