La notion de sérendipité reste un exotisme lexical, alors que son usage s’est répandu parmi les intellectuels depuis quelques décennies, d’abord dans les sphères académiques anglophones, puis francophones, de sorte qu’elle a fait son entrée dans les dictionnaires. Son intérêt tient beaucoup à une certaine réflexivité entre son sens et son histoire (voir Goy-Blanquet, Paveau & Volpilhac, 2011 ; Catellin, 2014). D’une part, ce qu’elle dénote, à savoir un processus de découverte chanceux, ou plutôt un processus consistant à remonter par induction aux causes de faits inattendus, et d’abord inexplicables, le hasard donnant l’occasion à la sagacité humaine de s’exercer a posteriori par ce qu’on appelle aussi, en matière d’épistémologie, le « paradigme indiciaire » (Ginzburg, 1980), ou la « méthode de Zadig » (Cohen, 2011) ; d’autre part, l’histoire itinérante du conte ayant donné lieu par abstraction à cette notion, une histoire on ne peut plus contingente, qui illustrerait en quelque sorte elle-même le processus de sérendipité.

Le conte a en effet été diffusé à partir d’un recueil romanesque italien, paru à Venise en 1557, intitulé Peregrinaggio di tre giovanni figliuoli del re di Serendippo, dont il existe une édition critique par Renzo Bragantini (Armeno, 1557/2000), mais toujours pas de traduction française satisfaisante. Présenté comme une adaptation depuis le persan opérée par un obscur traducteur arménien, « Cristoforo Armeno » (dont l’existence, en l’absence de renseignement, a pu être mise en doute, mais reste généralement admise), il porte aussi la trace évidente de la main d’un éditeur astucieux, Tramezzino, lui-même versé dans les langues orientales (Bragantini dans Armeno, 1557/2000, « Introduzione », p. ix-xl). La reconstitution des sources de ce Peregrinaggio a constitué une entreprise critique de longue haleine, dont le pivot a peut-être été l’étude de l’orientaliste Schuyler Cammann (1967). Les travaux les plus récents mettent en lumière la liberté avec laquelle les agents italiens de cette adaptation ont procédé. L’interrogation sur leur motivation, cependant, reste entière. Elle tient peut-être à certaines similitudes avec la novellistique italienne, que le Peregrinaggio pouvait enrichir d’une esthétique nouvelle, fondée sur l’« accident ». La mise en valeur ostentatoire de ce terme par le récit ne semble pas avoir attiré l’attention de la critique existante, érudite mais peu analytique, centrée sur la Quellenforschung plutôt que sur le commentaire du texte lui-même.

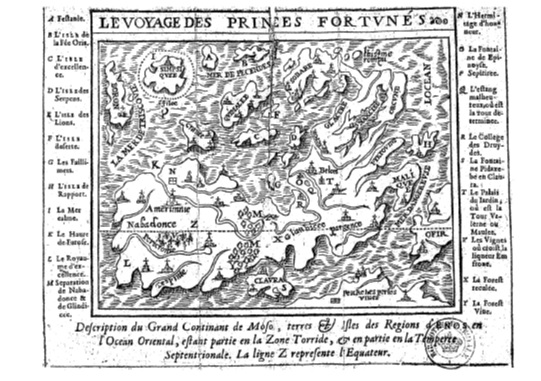

Entre cette première édition et les belles infidèles du chevalier de Mailly (1719), fondées sur la version italienne, une autre rencontre a eu lieu, qui atteste du succès de l’œuvre, au-delà des rééditions du Peregrinaggio1. Prototype du polygraphe, compilateur, curieux de la fin de la Renaissance, Béroalde de Verville s’en inspire largement pour composer son Histoire véritable, ou le Voyage des princes fortunez (1610), long roman dont la richesse a suscité de nombreux travaux depuis quelques décennies. Citons notamment, parmi les critiques récents, Ilana Zinguer (1993, p. 97-128), Sondès El-Hafidhi (1997, p. 249-262), Daniela Mauri (1999 et 2009), Véronique Adam (2017), ou Laetitia Bontemps (2018, p. 26-43), qui ont étudié le processus d’adaptation, ou plutôt d’emprunt et d’imitation à partir de la source italienne (identifiée en 1934 par Elisabeth Vordeman), un processus compliqué par les préoccupations alchimiques que l’auteur français semble greffer, allégoriquement, sur cette matière narrative.

On retrouve de nombreux contes du Peregrinaggio dans le Voyage, notamment dans la seconde partie ou « Entreprise seconde ». Les modèles de ce roman composite sont à vrai dire nombreux, allant d’Héliodore et de Lucien à Rabelais et à la première partie de l’Astrée (1607). Mais il n’est pas abusif de voir dans la lecture du Peregrinaggio l’inspiration principale ou l’impulsion première du Voyage, car Béroalde semble lui emprunter le principe de sérendipité qu’il conceptualise à travers la notion de « rencontre », et qu’il généralise au point d’en faire la règle de son nouvel univers romanesque. Dans les deux cas, il s’agit bien d’une thématisation exceptionnelle de l’agentivité du hasard dans l’existence, et de son rôle dans la découverte intellectuelle : à l’idéal ancien d’une connaissance des effets par les causes – selon le paradigme aristotélicien toujours en vigueur dans l’enseignement universitaire de l’époque –, le roman de Sérendip substitue l’intuition d’une possible connaissance des causes par les effets. Mieux, il s’agit d’une thématisation autoréflexive de la valeur esthétique du hasard et de son rôle dans la création littéraire.

1. Le peregrinaggio : des « cas » de la novellistique aux « accidents » des contes orientaux

Nous nous en tiendrons à quelques observations sur le texte italien du Peregrinaggio, dont l’importation prend sens dans un processus plus vaste de translatio de modèles littéraires de la Perse safavide vers la Venise du milieu du XVIe siècle, grande capitale de l’édition européenne (Correard, 2021). Tout le monde connaît maintenant, ou croit connaître le « conte de Serendip » popularisé depuis le XVIIIe siècle par la traduction française de Mailly et par Horace Walpole, qui invente par antonomase et substantivation la notion de serendipity. Le recueil italien dont le conte est issu, Il Peregrinaggio di tre giovanni figliuoli (Venise, Tramezzino,1557), est en réalité une construction complexe, qui peut évoquer des Mille et une nuits avant l’heure. L’histoire de l’exil des trois fils du prince de Serendip et de leurs déductions ingénieuses ne constitue que le prologue, probablement d’origine arabe, de leur rencontre avec le roi Berham (Varham V historiquement, souverain sassanide du IIIe siècle), malade d’avoir répudié la belle Diliramma. Pour soigner sa mélancolie, Berham se fait raconter diverses nouvelles enchâssées, reflétant plus ou moins ses mésaventures, pendant sept nuits, dans sept palais différents. Le contenu est bricolé à partir de plusieurs sources orientales connues du traducteur arménien, principalement le Hasht Beshet (ou Huit paradis) du poète indo-persan Amir Khosrow (XIIIe siècle), mais aussi le Haft Peykar (ou Sept beautés) antérieur de Nîzami (XIIe siècle), l’un des maîtres de la littérature persane (Camman, 1967 ; Zinguer 1993 ; Mauri, 2009), ou encore certaines nouvelles italiennes issues du fonds médiéval, insérées dans la trame (Bragantini, 1987, p. 127-150).

La structure enchâssante repose sur un double exil, celui des trois princes (dans le conte-prologue), celui de Diliramma (dans le conte-cadre proprement dit, directement enchaîné au prologue). Effet de rencontre, effet de miroir… Pour avoir déplu à leur père Giaffer, le roi de Serendip (qui n’est autre que l’île de Trapobane, ou Ceylan), en refusant de lui succéder avant sa mort, trois frères singuliers par leur sagacité se voient condamnés à déambuler de par le monde, et arrivent au royaume de Berham. Rencontrant un chamelier ayant perdu sa monture, ils devinent, sans l’avoir vu ni avoir entendu aucune information à son sujet, que l’animal était borgne, qu’il lui manquait une dent, et qu’il boitait ; ou encore qu’il portait une cargaison d’huile et de miel, ainsi qu’une femme enceinte. Chacune de leur affirmation sera confirmée. Les princes, accusés à tort du vol du chameau et réchappant de peu à la peine capitale, expliquent a posteriori leurs déductions à partir d’observations avisées : les prés n’étaient broutés que d’un côté le long du chemin et non de l’autre (la bête était donc borgne) ; le chameau n’avait pas mastiqué toute l’herbe (il était donc édenté) ; ses traces correspondaient à un pas irrégulier (il était donc boiteux), et ainsi de suite… Plus tard, lors d’un banquet, ils découvrent de la même manière que le vin servi est issu d’une vigne ayant poussé dans un cimetière, que le lait qu’ils boivent a été trait sur une brebis ayant tété une chienne, ou encore que le chancelier du roi prépare un empoisonnement pour venger un fils. Suscitant l’étonnement, leur sagacité n’est pas l’effet du hasard. Mais elle est révélée par des faits imprévisibles et défiant l’imagination, qu’ils parviennent à rationaliser en bons détectives. Dans la suite du conte-prologue, les princes retrouvent un Miroir de Justice capable de démasquer les menteurs, volé par le frère jaloux du roi, et ils débarrassent une princesse indienne d’une Main fatale apparaissant sur la mer et prélevant un lourd tribut sur sa population. La résolution est parfois aussi énigmatique que l’énigme elle-même !

À ce conte augural fait suite l’histoire du souverain Berham, qui accueille les trois princes. Alors qu’il s’est amouraché d’une concubine nommée Diliramma, esclave affranchie pour sa beauté, son esprit et ses dons de musicienne, celle-ci a le malheur de lui déplaire en abattant un cerf à la chasse avant lui. Cette vexation infligée au roi vaut répudiation à la jeune femme. Regrettant son geste, Berham sombre dans la mélancolie, au point qu’il faudra le divertir par le truchement de conteurs proposant les récits hétérogènes enchâssés, qualifiées de « nouvelles » dans le recueil italien. Le dernier de ces récits rejoint le conte-cadre en provoquant la réunion de Berham et de Diliramma. Les héros de chaque nouvelle brillent par leur inventivité, mais le geste de Giaffer, qui exile ses enfants arbitrairement, du moins en apparence, dans le prologue, ou celui de Berham, qui répudie aussi injustement que légèrement Diliramma, installent un inquiétant climat d’irrationnel. L’intelligence humaine est confrontée tout au long du recueil à des revirements de fortune, à des « accidents ». Tout y est merveilles, énigmes. Quelques semblants d’allégories résistent à l’interprétation, imposant leur fascinante densité.

Pénétrés, sans doute, de l’art de la novellistique italienne, qui atteint son apogée à l’époque où le vénitien Doni multipliait sa dissémination dans ses recueils ; où Straparola venait de publier les Piacevole notti (1550-1553), toujours à Venise ; Matteo Bandello ses Novelle (1554), le traducteur Armeno et son éditeur Tramezzino pouvaient avoir la sensation d’avoir trouvé de remarquables équivalents orientaux. Le principe d’emboîtement des contes dans un conte encadrant, en particulier, rappelle la cornice boccacienne, l’art de la « conversation conteuse » qui pouvait apparaître à certains comme épuisé (Bandello l’abandonne dans son recueil, qui fait date, alors que Straparola y reste fidèle). Les contes sont d’ailleurs présentés comme des « novelle ». La traditionnelle dialectique Fortune/Industrie de la nouvelle boccacienne prend dans le Peregrinaggio un tour radical, étant donné l’abondance des péripéties surnaturelles (les deux premières nouvelles enchâssées font intervenir la magie) ou des dispositifs ingénieux, en particulier de machines dans la troisième nouvelle enchâssée (le lion d’or et l’artisan), la cinquième (centrée autour d’une statue d’argent détectant les mensonges), ou la sixième (l’évasion du couple de jeune héros hors de prison, favorisée par des engins secrets). Ce goût de la machine reflète l’ingéniosité maniériste de la construction narrative, qui pour provoquer l’étonnement du lecteur mobilise de savantes constructions romanesques, occultant les informations les plus importantes avant de les révéler.

Au premier abord, le lexique de la fortune et du hasard ne semble pas très représenté dans le Peregrinaggio, dont le style, fidèle à ses modèles orientaux, refuse le discours interprétatif au profit d’un récit rapide d’événements concaténés, visant à maintenir le lecteur dans un état de suspens permanent. Le verbe avvenire (advenir), souvent en début de phrase, est un opérateur remarquable de cette écriture de l’événementialité, ponctuant toutes les réorientations du récit par avenne che… (« il advint que… »), ou « Or, avenne che… » (« Or, il advint que… »). Ainsi, les princes accusés du vol du chameau ne doivent leur salut qu’à une coïncidence heureuse : « il advint qu’entre-temps, un voisin du chamelier, parti traiter ses affaires, retrouva sur la route l’animal égaré » (« avenne fra quel mezzo che uno vicino del gambelliere, andando per suoi affari, ritrovò per la strada il perduto animale », Armeno, 1557/2000, p. 20). Cette concaténation est particulièrement frappante au moment de narrer les faits menant à la répudiation de Diliramma : « Il advint, ce jour-là, que… » (« Avenne in que’ giorni che […] » (p. 36), « Or il advint un jour que […] » (Or avenne un giorno che […] », p. 37). À l’avvenire répond l’indovinare qui est le propre des trois princes dans le Prologue, leur capacité à « deviner ». Leur sens de la conjecture définit en quelque sorte une exemplarité herméneutique : lui aussi, le lecteur doit constamment exercer sa perspicacité devant des faits merveilleux qui ne sont pas donnés comme des allégories, mais comme l’énigme brute du réel. Ce régime de l’événementialité absolue est renforcé par la conceptualisation de l’accidentalité de la narration : le mot « accidente » tend ainsi à entrer en concurrence avec le traditionnel « caso » (le « cas » boccacien) pour qualifier les faits les plus importants, voire la nouvelle toute entière. Ainsi du bannissement des trois princes par leur père : « [S]es fils furent infiniment peinés par l’accident » (« Di questo accidente rimasero infinitamente dolorosi i figlivoli », Armeno, 1557/2000, p. 14).

Quant aux récits enchâssés, le premier a valeur paradigmatique. Il relate l’histoire d’un roi à qui un conseiller, « philosophe » instruit des secrets de la nature, avait enseigné, expérience à l’appui, une formule magique permettant de séparer son âme de son corps en la projetant dans celui d’un animal mort, et en laissant son propre corps inanimé jusqu’au moment de faire l’opération inverse, pour récupérer son intégrité physique et son identité. Indiscret, le roi confie le secret à un conseiller, lequel lui suggère malicieusement d’user de ses pouvoirs dans des circonstances qui lui permettent d’usurper le corps du roi sorti de son enveloppe charnelle : lors d’une partie de chasse, ce malicieux conseiller incite son maître à entrer dans la dépouille d’un cerf et en profite pour récupérer immédiatement le corps du roi. Il faudra à l’âme de ce dernier diverses coïncidences pour retrouver sa forme humaine et son trône : la rencontre d’une dépouille de perroquet, avec laquelle il troque celle du cerf ; la rencontre d’un oiseleur qui le capture, et avec qui il lie conversation, de sorte que l’homme saisit l’intelligence singulière du volatile ; la rencontre de la reine, enfin, soupçonneuse envers l’imposteur, de sorte qu’elle reconnaît le disparu dans le perroquet amené par l’oiseleur, et organise avec lui la vengeance contre le mauvais conseiller. Le verbe avvenire joue un rôle similaire à celui que nous avons analysé (Armeno 1557/2000, p. 57, 58). Ce qui ravit les auditeurs de la nouvelle, ce sont justement ses « accidents » (« […] che grandissima dilettazione gl’avea con gli accidenti di quelle [novella] apportato […] », p. 66).

Il en va de même de la seconde nouvelle, qui semble faire miroir au récit-cadre et en annoncer le dénouement : relatant l’histoire d’une valeureuse jeune femme répudiée par le prince pour lui avoir déplu soudainement, livrée aux chiens à la suite d’une partie de chasse, sauvée par la possession d’une amulette qui repousse les dogues, puis recueillie par un montreur de singe qui la ramène à la cour, où elle se fait reconnaître du prince repentant, ce conte procure « plaisir » et « émerveillement » à son auditeur Berham en raison de ses « accidents variés » (« Gran diletto e maraviglia insieme a Berhamo diede la recitata novella, per i varii accidenti in quella dal novellatore racconti », p. 83).

Il n’en va pas différemment dans la quatrième nouvelle, celle de Rammo, fils d’un sultan exilé sur les accusations de sa belle-mère, dont il parviendra à se venger après avoir été initié à la nécromancie. Elle est annoncée comme un « bel accident » dont Berham demande le récit au conteur : « [...] fatto il quarto novellatore a sé chiamare, che alcuno bell’accidente egli anco gl’avesse a raccontare gli commandò » (p. 93). À l’intérieur du récit, le sultan père de Rammo, dupé par le rapport mensonger de son conseiller, amant de la sultane, croit que son fils a tenté de violer cette dernière. Il demande à sa femme de lui raconter l’« accident » ou l’« incident » expliquant son comportement chagriné (« […] caramente pregolla che del travaglio suo l’accidente gl’avesse a raccontare, p. 95). Revenu à la cour après avoir appris de trois sages magiciens le secret de changer d’apparence, de devenir invisible et de commander aux démons, Rammo ourdit patiemment sa vengeance, incognito, par des actions magiques qualifiées d’« accident » (p. 99, 104, 106).

Même rôle charnière au début du chapitre VIII, qui commente d’abord la sixième nouvelle enchâssée (dans le chapitre précédent), à savoir les travaux de Féristène, jeune chrétien persécuté avec sa fiancée Giulla par un tyran musulman (dans la version originale du poète indo-persan Khosrow, le récit se déroulait en Inde avec d’autres confessions religieuses). Ils sont subsumés dans la formule « les accidents advenus par le jugement cruel et impie de ce fier tyran sur Féristène » (« […] gl’accidenti avenuti per la crudele ed empia sentenza che’l fiero tiranno a Feristeno diede », p. 153), reprenant les sept occurrences jalonnant la nouvelle (p. 127, 129, 130, 131, 133, 141, 143). Le narrateur du conte suivant, le dernier, annonce quant à lui des « accidents » advenus non pas aux autres, comme dans les récits précédents, mais à lui-même (« Gli altri novellatori pens’io, sire, che v’abbiano tutti nelle novelle loro gl’altrui accidenti raccontati ; io all’incontro cose non ad altrui, ma a me stesso avenute, sono per narrarvi », p. 153). On retrouve dans l’histoire de ce vieux musicien maltraité par le sort le rôle de l’« advenir » (« Or avenne […] », p. 155, « […] avvene ch’io […], p. 156, […] Or avenne che [….] », p. 158), et incidemment de la rencontre. Entré au service d’un riche marchand et de sa maîtresse, dont les talents de musicienne dépassent les siens, il devient le confident de cette dernière. Le récit de la jeune femme, placé sous le signe d’une « fortune » inclémente2, est de nouveau subsumé par le concept plus original, moins topique, d’accident : ému par le « grave accident » arrivé à cette belle (« mosso io pel grave accidente a lei avenuto a compassione », p. 160), répudiée pour avoir eu le tort d’offenser son amant en se montrant plus habile que lui à la chasse, le conteur conclut de nouveau par l’idée qu’il a relaté un « accident » advenu non à autrui, mais à lui-même (« un accidente non ad altrui, ma a me stesso avenuto », p. 161). Or, c’est le même événement qui a causé la dépression du prince Berham, lequel reconnaît dans le personnage de la nouvelle sa Diliramma, qu’il fait revenir et qu’il épouse dans la dernière page du Peregrinaggio. Qu’est-ce qui peut réparer un accident de la vie, sinon le récit de cet accident ?

La traduction directe depuis le persan pahlavi d’Amir Khosrow, par A. M. Piemontese, proposée en annexe de l’édition italienne de Renzo Bragantini (Armeno, 1557/2000), permet de mieux apprécier le travail d’adaptation d’Armeno. Le Hasht-Bechet se présente comme un poème dont le mysticisme et la symbologie complexe (d’inspiration astrologique) sont abandonnés par Armeno, qui développe au contraire le potentiel romanesque de la construction. Assurément, le concept d’« accidente » est un ajout, qui visait à renouveler l’intérêt d’un lectorat sans doute fatigué par les traditionnelles « cas » de Fortune dans le modèle boccacien. Bourrés de péripéties, les récits du Peregrinaggio répondaient au goût de la merveille et du suspens emblématique du maniérisme italien, et peut-être de l’émergence d’un nouveau paradigme littéraire (Cave, 1999, p. 155-164). Sans doute répondaient-ils aussi à une vision de plus en plus inquiète des machinations humaines, omniprésentes, et des coups du sort, imprévisibles. Mais comme le dit un confesseur à Giulla, la fiancée de Féristène : « Aussi étrange soit le malheur [accidente] qui survient, il ne faut pas désespérer » (« per alcun strano accidente che si avenga, non debbiamo mai disperarsi », Armeno, 1557/2000, p. 133). Le dénouement heureux de tous les récits, de même que le rôle du surnaturel, manifestent une certaine confiance dans la capacité humaine de réagir à l’imprévu, et une proximité de ce recueil avec les « contes » de Straparola (Piacevoli notti). Les adaptateurs italiens, Armeno et/ou Tramezzino, retrouvent à travers les sources orientales un sens du merveilleux qui se trouvait bel et bien dans le recueil boccacien (notamment dans la Troisième journée du Décaméron, consacrée au pouvoir de « Fortune »), alors que le genre de la nouvelle, à l’âge de Bandello, se retrouvait de plus en plus assigné à la vraisemblance, sinon à la chronique du réel, et par ailleurs chargé d’un discours tragique et moralisant de plus ou plus lourd, volontiers exemplariste. Nonobstant le Concile de Trente alors en cours, les éditeurs du Peregrinaggio semblent indifférents à la mise en place de ces nouvelles normes morales et esthétiques, qui s’imposeront après la 25e session du Concile, en 1563. Ils savaient divertir, accordant à cette maison des contes que constitue le Peregrinaggio et ses sept palais une fonction réparatrice sur le plan psychologique.

2. Les « rencontres » alchimiques de beroalde de verville : un paradigme littéraire de la decouverte

Le Peregrinaggio pouvait aussi faire réfléchir sur l’inspiration qu’on tire de l’imprévu, et il y a de la réflexion, peut-être même une philosophie du hasard, ou une philosophie hasardeuse dans l’Histoire véritable, ou le Voyage des princes fortunez qu’en a tiré François Béroalde de Verville (1610). Comment Béroalde a-t-il trouvé le texte italien, et pourquoi s’est-il inspiré de ce texte ? Il y a là une rencontre. La récente thèse de Laetitia Bontemps démontre plus amplement qu’on ne l’a fait jusqu’ici le rôle joué par un médiateur, Nicolas Le Digne, évoqué dans le paratexte du roman béroaldien : notre auteur y avoue avoir développé ses propres « inventions » à partir de « memoires » recueillis par son ami via plusieurs « oeuvres estrangeres, doctes & antiques », prétendument ramenées d’Orient (Béroalde, 1610, « Avis aux beaux esprits », f. ã5v.), tandis que Le Digne, l’ami en question, évoque plus précisément, ailleurs, les « beaux voiages des Princes de Serendippo », « raportez de Rome & tornez de l’Armenien » par ses soins, qu’il entendait éditer (Bontemps, 2018, p. 28). L’entreprise ne verra jamais le jour : sans doute a-t-elle été interrompue par les troubles de religion, et l’engagement de Le Digne au service de la Ligue. Ou bien ce dernier a-t-il reconnu la supériorité de l’élaboration béroaldienne parue entre-temps, qu’il loue dans le poème liminaire du Voyage de 1610 : « J’avois cogneu jadis aux terres estrangeres, / Des Princes Fortunez les loüables Amours », écrit-il, avant d’admettre que Verville a identifié d’« importants mysteres » dans ce qui n’étaient que ses « libres discours » tirés du Peregrinaggio (Béroalde de Verville, 1610, « Stances sur le sujet de cet œuvre. Au sieur de Verville », f. ã6v). Notons dans ce poème la métaphorisation de l’itinérance même du processus de curiosité intellectuelle ayant abouti au « rencontre »3 entre ces deux esprits, célébré en tant que tel :

J’alloi suyvant ma route où le soleil se monstre,

Pour si loing contenter mes curiositez,

Mais je n’avois compris sinon sur ce rencontre

Que le parfaict se faict dans les diversitez.

Seul Béroalde, en somme, a su tirer une perfection (alchimique ?) du chaos narratif, comme s’il était lui-même le héros du récit, un prince des Lettres capable de reconnaître un sens plus haut dans un texte que le hasard a mis entre ses mains.

Les textes liminaires du Voyage des princes fortunez suggèrent un double principe de composition. D’une part, l’Art (notion dont on sait les résonnances alchimiques) : les liminaires assurent que l’ouvrage suit une composition « stéganografique » pleine d’« enigmes et inventions » (Béroalde de Verville, 1610, « Avis aux beaux esprits », f. ã4v.), ce qui renvoie à l’art de la cryptologie développé par Johannes Trithemius, mais aussi à la pratique artistique de l’anamorphose, immédiatement prise pour comparant. Clef interprétative ou non ? Ces formules ont été l’objet de nombreux commentaires, sur lesquels nous n’entendons pas revenir (voir Zinguer, 1993). Notons plutôt que rien ne semble plus contraire à l’idée d’une composition aléatoire que celle d’un ordre secret provoquant d’abord la surprise, pour ménager ensuite la possibilité d’un décodage par quelques « rechercheurs plus subtils » ; ou encore d’une vision clarifiée une fois redressée la perception initiale, brouillée, qui pourrait être celle du lecteur ignorant. Pourtant, le narrateur se « licen[c]ie » dès qu’il peut (Béroalde de Verville, 1610, « Frontispice » de la Première entreprise, p. 3), expliquant qu’il se donne les coudées franches pour emprunter à autrui et réagencer les histoires à sa guise : « je vais suivant les pointes des occasions qui m’attirent après les idées […] », pose-t-il, sans tout à fait clarifier ce qui a priorité des « idées » (savantes ?) ou des « pointes » (les associations inattendues vantées par les poétiques maniéristes). Il se grise manifestement de la liberté absolue fournie par le medium romanesque, par différence avec les genres savants ou historiques : « ingénieuses inventions », « agréables fantaisies », tout est permis (p. 4). On promet évidemment de grands fruits sous l’« écorce », mais le narrateur avoue dans le même temps écrire « paraventure » (p. 5). S’il sait que l’indifférence, l’incompréhension ou l’oubli pourront accueillir son ouvrage, il ne se préoccupe pas de sa réception, ne craignant pas le « hasard qui eschet aux plus grands » (p. 2). Dans la lignée de Rabelais, la déstabilisation de la rhétorique de l’allégorie prend un sens nouveau.

La composition d’ensemble mérite d’autres remarques préalables. Le premier titre d’Histoire véritable, évoquant les Histoires vraies de Lucien de Samosate, semble justifié par l’itinérance fictionnelle des protagonistes principaux dans un archipel représenté par une carte imaginaire, donnée à la suite de la table des matières. Il s’agit d’une magnifique géographie utopique aux côtes découpées, déchirées en une multitude d’îles, de presqu’îles, de caps, de détroits et de baies qui – tout en évoquant vaguement la forme de l’Europe – invitent à la rêverie sur l’infinité des trajets possibles, à l’inverse de la forme de croissant parfait, semi-circulaire et close sur elle-même de l’Utopia de More. Voilà qui suppose un éloge du voyage, conçu comme « rencontre & hantise des nations » (Béroalde de Verville, 1610, I, 17, p. 168).

Béroalde de Verville, Histoire véritable, ou le Voyage des princes fortunez, Paris, Claude de la Tour, 1610

Source : exemplaire de la BnF Y2-17419, numérisé par Gallica

En réalité, dans ce roman divisé en « Entreprises » elles-mêmes divisées en « Desseins », – des notions qui disent bien l’aventure de l’écriture, l’initiative et l’ingéniosité de l’esprit dont le résultat n’est pas connu d’avance, dans une forme d’essayisme fictionnel –, le modèle de la navigation ne domine que dans les deux premières Entreprises. Éloignés par le roi de Nabadonce, trois princes « fortunés », lesquels ne sont jamais présentés comme des ressortissants de Serendip (Béroalde fait ainsi disparaître la trace de l’intertextualité italo-persane, au bénéfice d’une notion qui met en avant leur principale qualité) sont accueillis à la cour de l’empereur de Glindicée, lequel se morfond d’avoir perdu la nymphe Éthérine, dans laquelle on reconnaît l’équivalent de Diliramma. Cette trame abrite un fourmillement d’histoires secondaires, insérées le plus souvent à la faveur d’un récit rétrospectif, selon le principe de l’ordo artificialis. Dans les Entreprises troisième et quatrième, soit la seconde moitié du roman, c’est le modèle d’une déambulation architecturale qui prend le relais. Réunis par le roi de Nabadonce dans son Hermitage d’Honneur, les trois princes et l’Empereur assistent au « Grand anniversaire d’Amour » où va être jugée une série de cas amoureux, objets des récits enchâssés. Le nom de ce lieu pointe vers une œuvre laissée à l’état de brouillon par Béroalde (L’Hermitage d’honneur), qui aurait ainsi fondu deux ensembles, le premier plus inspiré par le Peregrinaggio, le second plus redevable à d’autres sources, comme le Songe de Poliphile de Colonna. Le fonctionnement du récit oriental d’Armeno, avec ses palais abritant autant de récits, n’est pas oublié : le roman de Béroalde est lui aussi organisé par la visite de sept palais, qui dessinent un possible itinéraire.

L’énonciation singulière du roman, plus complexe que celle du Peregrinaggio, a été l’objet de nombreux commentaires. Nous nous en tiendrons à un seul, touchant au rôle de la rencontre. L’ensemble du récit est en effet confié à un narrateur homodiégétique, « je », figure d’auteur impliqué dans son œuvre, « embarqué » dans la narration en tant que personnage intermittent si l’on peut dire, au sein d’un collectif (« nous ») dont les membres sont qualifiés de « Curieux ». Ce groupe va tout de suite rencontrer puis perdre de vue le groupe des Fortunés. La métatextualité est évidente : si ce n’est d’autres comparses littéraires et/ou alchimistes, la figure de Nicolas Le Digne, le découvreur du Peregrinaggio, semble impliquée dans ce « nous ». Or, le roman s’ouvre sur une opportunité manquée : décidés à courir « bonne » ou « mauvaise » fortune, les Curieux, partis à la recherche des secrets de Xyrile (anagramme d’Élixir) sont sauvés d’un naufrage dans la mer de Triscovie par les Fortunés. Mais ils repartent aussitôt, et le narrateur nous informe, rétrospectivement, qu’ils ont raté là, au tout début de leur aventure, l’occasion de trouver la route conduisant à bon port :

Ha si dés cét heureux instant nous eussions recognu ce que nous avions rencontré, & que nous eussions peu discerner le bien qui s’estoit offert à nous, ou que dés lors notre âme eut esté capable de resentir la vérité qui se presentoit à nous au commencement de nostre fortune, nous n’eussions pas si longuement & incertainement suivy le vain pourchas où les apparences nous poussoient à des entreprises hazardeuses & grandes […] (Béroalde de Verville, 1610, I, 1, p. 10-11).

Les regrets se prolongent, au conditionnel passé, sur une page entière. Et pour cause : on ne rejoindra jamais la nymphe Xyrile, oubliée dans les détours de la narration. Effacée, cette trame principale passe en arrière-plan derrière les aventures des Fortunés et de l’Empereur de Glindicée. Le récit, les récits insérés ou enchâssés, rempliront l’espace ouvert par cette rencontre manquée. On apprendra à la toute fin qu’après les retrouvailles de l’Empereur avec Éthérine, la quête du narrateur principal restera inachevée : un quatrain informe le lecteur que son travail a été interrompu par l’assassinat du roi Henri IV († 1610), probable pirouette qui problématise néanmoins la question du rôle du hasard et des circonstances au niveau de la composition même du récit. « [O]n ne peut par dessus la fortune, ny paroistre outre sa capacité », s’était excusé, par avance, le narrateur conscient de ses limites (Béroalde de Verville, 1610, IV, 1, p. 725).

Notons que dans ce Voyage, ce sont les Curieux (les intellectuels) qui prennent les « Fortunez » (les aventuriers) pour modèles. Ce qui définit ces derniers est bien leur propension à s’en remettre à l’aventure, à chercher rencontre : ils vont, disent-ils, sans autre « intention que d’apporter tout service où nous nous rencontrons » (I, 2, p. 14). Cet ethos chevaleresque, mais d’un nouveau type (intellectualisé et galantisé), est encore mieux défini plus loin : « les Fortunez, qui ne s’attendent qu’au hasard et aux belles rencontres qui leur surviendront […] » (II, 3, p. 232). Leur réussite, c’est de savoir la vertu de l’occasion, qui leur permet d’entretenir leur génie de la conjecture. À l’inverse, les personnages qui font des plans, qui manigancent, qui complotent, sont souvent mis en échec, à l’instar d’Épinoise dans un récit enchâssé (I, 12).

Cette aptitude les prédispose à régner sur l’univers galant du Voyage des princes fortunez. Les nombreuses histoires d’amour enchâssées dans les deux premières entreprises, ou examinées à travers les cas soumis dans les Entreprises III et IV, rappellent le lien traditionnel entre Amour et Fortune. Ce ne sont, comme le dit la « Préparation » de l’Entreprise seconde, que « délicieuses rencontres » (p. 208), « belles pointes & galantes rencontres » (p. 211). Les intrigues sont périlleuses, et c’est d’ailleurs la famille de « hazard », souvent connotée négativement en moyen français (car synonyme de danger) qui intervient pour les qualifier : Éthérine, fille du roi de Boron, fit une hazardeuse entreprise avec le Prince de France », annonce le titre du Dessein septième de l’Entreprise première (p. 57). Toutefois, le hasard, dans cet univers, est le plus souvent « beau », à l’instar des « beaux hazards » relatés par le sage Sarmedoxe (II, 13, p. 334). Emblématique, le personnage de Mirepont est récompensé pour s’être confié à la fortune un grand nombre de fois : avant même de tout « hazarder » (p. 333), et de tout gagner en se livrant à l’épreuve de la vitrification qui rend sa peau transparente et fait apparaître ce qu’il a dans le cœur, on apprend qu’il est arrivé au royaume de Nabadonce en tentant sa chance. Éconduit par une dame de son pays de Maliquée, « Mirepont […] se delibera de suyvre fortune, telle qu’il [la] pourrait rencontrer pour se consoler, & s’estant mis sur mer, attendit tel abord, que le hazard donnerait au vaisseau qui l’avoit reçu, & advint qu’il surgit au grand royaume de Nabadonce » (II, 12, p. 321). L’Entreprise quatrième se termine par la visite du labyrinthe d’amour, où l’on entre pour aller « à la rencontre de [ses] désirs » (IV, 5, p. 774), selon la savante fée Gnorise. L’Empereur lui-même ayant retrouvé celle qu’il avait répudiée, « ils se rencontrent en mesme volontez » (IV, 8, p. 793). Ces mots, qui concluent le roman, font de la rencontre une utopie de la synergie amoureuse.

Il y aurait beaucoup à dire du rôle moteur de la « fortune » dans le texte, qui déplace les aventuriers à sa guise dans cet archipel imaginaire, à la géographie élastique. Mais c’est bien la « rencontre » qui constitue le lieu matriciel du romanesque, la topique privilégiée de Béroalde4 : « quant à moy, j’ay pris plaisir à retracer ces belles rencontres », conclut par avance le narrateur au début de l’Entreprise quatrième (« Entrée », p. 710-711). Les narrations imitées du Pereginaggio sont aisément subsumées à cette enseigne. Ainsi de l’histoire de Féristée, adaptée de la seconde nouvelle du récit italien : la jeune amoureuse, jetée dans une Tour aux chiens, n’est sauvée que parce qu’elle portait sur elle un talisman dit « Canicule » (« petite chienne ») confectionné par un ermite à partir d’une herbe qui se lève en direction de l’étoile de la canicule après minuit : « Helas! la pauvrette n’avoit point premedité de remede à son mal inopiné estant prise au despourveu, toutesfois par rencontre elle avoit avec soy le juste preservatif » (I, 5, p. 43). Dans le texte italien, la jeune femme était simplement épargnée par les chiens car ceux-ci l’avaient reconnue (Armeno, 1557/2000, p. 76). La péripétie est motivée de manière autrement plus complexe chez Béroalde de Verville, qui fait intervenir les sciences occultes et quelque heureux hasard. Le concept de « rencontre » remplace pareillement celui d’« accidents » dans l’adaptation de la première nouvelle du Peregrinaggio : l’histoire d’Eufransis, qui avait appris le secret de la transmigration de l’âme dans d’autres corps, est jalonnée par 7 occurrences du mot « rencontre » ou de ses dérivés, l’imprudence humaine étant de nouveau guérie par « bonne rencontre » (Béroalde de Verville, 1610, II, 19, p. 418). Et que dire de l’aventure arrivée sur l’Île Déserte à Vivarambe, l’un des trois princes ? Échoué seul, il est sauvé par la découverte d’un plant de lentille flottante, véritable manne puisqu’un grain suffit à se sustenter pour vingt-quatre heures, « duquel secret Vivarambe s’avisa par rencontre » (I, 14, p. 126).

Béroalde, pourtant, ne propose-t-il pas une mise en ordre des rebondissement sérendipéens à travers les allégories qu’il greffe ? Ne faut-il pas reconnaître, dans l’architecture labyrinthique de ce roman, une autre inspiration, celle du Songe de Poliphile de Colonna (1499), qui devient prévalente dans les Entreprises III et IV ? Mais il s’agit plutôt, faudrait-il dire, du Songe « alchimisé » par quelques décennies de lecture allégorique. La piste s’impose étant donné ce qu’on sait de la biographie de notre auteur : médecin, Béroalde avait probablement pratiqué l’iatrochimie d’inspiration paracelsienne (voir la synthèse de Bontemps 2018, p. 87-96). Il avait par ailleurs participé à l’essor du roman alchimique en proposant, à la suite de l’Italien Nazari et du Français Gohory, un commentaire allégorico-alchimique du Songe de Poliphile dans une édition reprenant la traduction française de Jean Martin (1549), sous le titre de Tableau des riches inventions (1600). Or, comme le constate Gilles Polizzi, l’opération de récupération alchimique du songe énigmatique de Colonna était guidée, sinon par un certain opportunisme éditorial, du moins par la volonté d’établir un solide alliage entre le thème du désir amoureux et le vocabulaire de l’alchimie. Dans cette rencontre, ou dans ce carambolage des modèles littéraires et des discours savants, le métaphorisant et le métaphorisé semblent constamment échanger leur rôle. Plutôt qu’à un système, le commentaire béroaldien semble obéir à une « une esthétique baroque qui valorise les coïncidences ménagées par les bigarrures de la fiction » (Polizzi, 1995, p. 39).

Constatons que l’interprétation alchimique est appelée par le système onomastique du Voyage des princes fortunez, dont les anagrammes ont, pour la plupart, été décryptées (voir le bilan de Bontemps, 2018, t. 1, annexe 5, p. 204-210). À commencer par les noms des protagonistes principaux, les princes fortunés : Cavalirée (Eau claire), Fonsteland (Sel fondant), Vivarambe (Vrai beaume). Il en va de même des personnages secondaires : Fulondes (Sel fondu), Lofnis (Sol fin), etc. Ou encore des noms de lieu : le royaume de Nabandonce n’est autre que celui de l’Abondance, Glindicée celui de Diligence, etc. Les jardins de l’Hermitage d’Honneur sont eux-mêmes organisés selon une symbologie alchimique complexe. Ne s’agit-il pas, en conséquence, de la clef promise dans l’« Avis » par l’art de la « stéganamorphie » ? L’alchimie semble proposer une grille de lecture totale, qui s’applique aux sentiments galants (Greiner, 1999). On ne retrouvera jamais, pourtant, la nymphe Xyrile, autrement dit l’Élixir recherché par les Curieux, et les meilleurs spécialistes des relations entre littérature et alchimie, tels Gilles Polizzi (1993 et 1995), Frank Greiner (2000, p. 505-541), Didier Kahn (2015, p. 161-186) ou Véronique Adam (2004), conviennent que l’allégorie, sans tourner tout à fait à vide, ne permet aucune rationalisation de la matière narrative profuse et quelque peu hétérogène. Fort ludique et ingénieux, le geste opportuniste d’imposition d’un code savant sur une trame romanesque préexistante peut apporter une « valeur alchimique ajoutée » (El-Hafidhi, 1997, p. 257-261), au sens où elle constitue un multiplicateur de son intérêt herméneutique, mais ce code est d’abord mis au service de l’invention romanesque (Bontemps, 2018, p. 105-137).

Abordons deux exemples plus précis. La résolution de l’énigme de la Main fatale constitue l’un des épisodes orientaux les plus mystérieux du Peregrinaggio : dépêchés auprès d’une reine indienne, les princes de Serendip observent le ballet de la Main fatale qui surgit de la mer. L’aîné lève le poing fermé en sa direction, à l’exception de l’index et du majeur tendus vers le haut. La Main se jette alors dans la mer, pour ne plus jamais réapparaître. L’aîné explique ainsi la scène à la reine : la Main annonçait que cinq hommes voulaient diriger les destins du monde, mais le prince de Sérendip a signifié par son geste qu’elle se trompait, car deux suffiraient (Armeno, 1557/2000, p. 40-45). Fidèle à sa source orientale, le texte italien laisse cependant la possibilité d’interpréter ce geste comme un signe chrétien, conforme à celui du Christ Pantocrator tendant l’index et le majeur joints, la main levée. Amplifiant et complexifiant l’épisode qu’il situe dans le royaume de Sobare (Béroalde de Verville, 1610, II, 14), le romancier français le remotive par le sens alchimique, faisant des cinq doigts de la main le symbole des cinq éléments (Quinte essence comprise), auquel s’ajoutent encore des références à la chirologie ou au symbole dit de la Main alchimique (Heitsch, 2017). La liberté humaine triomphe de la fatalité dans l’histoire, mais rien n’est laissé tout à fait au hasard par l’auteur, qui manifeste son génie herméneutique dans ce processus de « transmutation » littéraire, si l’on peut dire…

Toutefois, l’alchimisation de la matière narrative ne supprime en rien le rôle de la contingence dans le récit. En témoigne l’histoire du chameau perdu, identifié puis retrouvé, qui ouvrait le Peregrinaggio. L’animal devient chez Béroalde un « Chrysophore » (II, 4-5), c’est-à-dire un « mestif » ou hybride, porteur d’or comme son nom l’indique (en référence au Grand Œuvre), né dans l’île de Quimalée (« Alquemie »). Sa description est surchargée de symboles alchimiques, jusqu’aux matières qu’il porte, devinées par les princes : au lieu d’huile, du « sel fusible crystallisé », par exemple (Béroalde, 1610, II, 4, p. 252). Le récit n’en est pas moins jalonné de « rencontres » aussi décisives qu’impréméditées, les princes estimant eux-mêmes qu’ils ne doivent qu’au hasard la réussite de leurs conjectures, expliquées rétrospectivement à l’Empereur : « il est advenu que nous ayons rencontré la vérité » (p. 254). La vérité, chez Béroalde, ne se découvre pas, elle se rencontre.

Avant de se livrer à la franche satire de l’alchimie, quelques années plus tard, dans Le Moyen de parvenir, où le personnage de Paracelse vante les « quatre éléments de piperie, avec leur quintessence » (Béroalde de Verville, 1616/2005, « Généalogies », p. 149), Béroalde ne représente-t-il pas l’alchimie comme un processus aventureux, où la découverte ne peut résulter que d’une forme de sérendipité ? Cette question est inhérente à la pratique de la discipline : l’alchimiste est par définition un « essayeur » (Halleux, 1989). Collection de miscellanées parue peu de temps après le Voyage, le Palais des Curieux de Béroalde consacre une entrée à la question épistémologique fondamentale : « Des sciences, & comment on sçait ». Sceptique sur la connaissance par les causes au sens aristotélicien, Béroalde admet qu’il existe aussi un savoir transmis par tradition, mais accorde une plus grande importance à l’expérience, jugeant plus fructueuse la « science acquise par invention et rencontre », à savoir par un labeur dont le résultat n’est pas donné, dans un processus de recherche où peut entrer quelque inspiration divine (Béroalde, 1612, p. 61). Cet éloge d’un empirisme enthousiaste (et brouillon) n’est pas nouveau dans son œuvre. Une collection pseudo-encyclopédique antérieure, Le Cabinet de Minerve, elle-même élaborée à partir du remaniement d’une œuvre de jeunesse, les Appréhensions spirituelles, proposait au lecteur un parcours aménagé dans un assemblage de « diversités ». Allégorisé par une promenade savante en compagnie de Minerve, ce parcours intellectuel est divisé en dix-sept chapitres intitulés « Rencontres ». L’élément de surprise et de divertissement connoté par cette notion est aussi mis en valeur par le sous-titre, qui promet des « rencontres joyeuses »5. Quinze ans plus tard, le Palais des Curieux renonce à la fiction d’un ordre pour laisser le lecteur parfaitement libre de sa déambulation dans les matériaux hétéroclites. À chacun de faire ses expériences lectoriales, puisque « Chacun abonde en son sens », selon un adage humaniste que cet auteur commente à plusieurs reprises, comme Béroalde le répète dans Le Cabinet de Minerve (Béroalde de Verville, 1597, p. 213) et dans Le Palais des Curieux (Béroalde de Verville, 1612, p. 146 sq.). On peut y voir un principe de libération herméneutique, en même temps que la reconnaissance de la contingence de toute lecture. La rencontre devient ainsi l’opérateur privilégié de l’écriture de Béroalde de Verville, jusqu’aux quiproquos les plus fous des discours du Moyen de parvenir, fondement de toutes les « démonstrations » en même temps que « mode de fonctionnement aléatoire de l’écriture inspirée » (Tournon et Ristori, 1993, p. 191), comme l’annonce là encore le sous-titre6.

Dans le Voyage de 1610 (ou Histoire véritable, en ce qu’elle révèle en définitive les principes de tout savoir), la connaissance semble définie comme reconnaissance, et la « prudence » consiste à savoir profiter d’une « joyeuse rencontre » (au sujet de l’empereur de Glindicée et des princes, Béroalde de Verville, 1610, III, 2, p. 256). Les Curieux, écrit le narrateur qui relève de ce groupe, contemplent la vérité comme à travers une « lunette à facettes », et ne savent « choisir le vrai de plusieurs représentations » (I, 7, p. 58). On pourra admirer les reflets mobiles de la vérité, à défaut de la saisir toute entière. Pour l’auteur du Palais des curieux, il s’agit d’une conversion de l’entreprise encyclopédique à l’aventure romanesque, non sans implication épistémologique, comme l’a montré Neil Kenny (1991). On notera en ce sens, dans le Voyage, un emploi récurrent, souvent intransitif, du verbe « rencontrer » ou de la locution verbale « faire rencontre », au sens de « réussir », « comprendre », « trouver »7, dans des tournures positives ou négatives : « sans ce stratageme, vous n’eussiez pas faict rencontre » (Béroalde de Verville, 1610, I, 9, p. 79) ; « J’ay ouy dire au feu Roy, qu’il avoit mis toute peine & diligence de le scavoir, mais qu’il n’avoit jamais peu faire rencontre » (II, 15, p. 365) ; « La Fee concierge, voyant que l’Empereur avoit bien rencontré, […] » (III, 5, p. 507) ; « Dés l’heure nous prismes chacun son canton, je ne scay qu’ont fait les autres, quant à moy je n’ay peu rencontrer, […] » (III, 10, p. 582), etc. Le sens moderne de « rencontre » (qui suppose le contact entre personnes), et celui, plus intellectuel, de « trouvaille », « découverte », « réussite », coïncident parfaitement dans l’emploi synthétique qui annonce le succès des princes entreprenant le voyage à Sobare, pour délivrer ce territoire de la Main fatale : « Cecy fut le vray moyen aux Fortunez de faire rencontre, ainsi que le succez [= l’issue] le fera paroistre » (II, 11, p. 310-311).

Probablement influencé par les Essais de Montaigne, Béroalde nous fait sentir que l’esprit humain a ses limites, et qu’il est redevable à la chance de ses quelques trouvailles ; qu’il ne peut que « fureter et quester, et va sans cesse tournoiant », ayant pour aliment « admiration, chasse, ambiguïté », car il « n’y a point de fin en nos inquisitions » (Montaigne, « De l’Expérience », III, 13, 1588/2004, p. 1068). Béroalde de Verville, lui aussi, a choisi de faire « route par ailleurs » dans cette « chasse de cognoissance » (pour reprendre les termes de Montaigne), tirant ses arguments, ou ses « pointes », de la fortune8. « Tout plaisir est agreable en son temps, & tous sujets ont leur rencontre » (Béroalde de Verville, 1610, IV, 3, p. 751). La métafiction du rapport entre le « Nous » des Curieux (Béroalde et ses collègues), d’une part, et de l’autre les personnages des Fortunés (les protagonistes du Peregrinaggio d’Armeno) se laisse relire comme l’histoire de la genèse du livre et de sa place au sein d’un parcours intellectuel personnel, d’autant que Béroalde glisse d’autres images de lui-même, ou de son « moi » galant, dans le roman9. C’est là, dans la rencontre d’un auteur philosophe avec ce roman source, que se trouvait le sens de la quête, non dans un Élixir aussi utopique que la Dive Bouteille, comme le comprend rétrospectivement le narrateur principal du Voyage, revenu du « vain pourchas » de certaines « entreprises hazardeuses & grandes » (Béroalde de Verville, 1610, p. 10-11). Dans une errance intellectuelle qui ne saurait avoir de terme, mais qui célèbre consciemment ses découvertes chanceuses.

3. Conclusion : le « modele cynegetique » en lisant, en ecrivant

Au fond, qu’est-ce qui a pu intéresser Béroalde dans le Peregrinaggio, au point d’en faire sa principale source d’inspiration ? Sur les éléments qu’il emprunte au récit italien, qui avait librement aménagé les modules narratifs de divers recueils orientaux, et qu’il réaménage encore à son tour, Béroalde greffe une réflexion personnelle sur le rôle du hasard, dont le lexique va jouer un rôle charnière, dans tous les enchaînements. S’il surimpose manifestement un code alchimique, et si l’on peut y voir un parcours initiatique (Greiner, 2008), celui-ci nous apprend qu’il n’existe de vérité que par « rencontre ». C’est le romanesque qui décode l’herméneutique alchimique plutôt que le contraire, le paradigme de l’aventure hasardeuse modélisant la quête de connaissance selon ce que Ginzburg, considérant les origines de la notion de sérendipité, a aussi nommé le « modèle cynégétique » (Ginzburg, 1980). Cette dernière métaphore n’aurait pas déplu à Montaigne, et elle s’accorde bien avec l’importance des récits de chasse dans le Peregrinaggio comme dans le Voyage. Elle n’aurait pas non plus déplu à Francis Bacon, qui affirme à la même époque l’intérêt de la méthode inductive dans les sciences et le rôle qu’y joue la découverte inopinée, par opposition aux principes déduits des grandes théories, à travers son interprétation de la fable de Pan qui avait retrouvé Cérès par chance dans la forêt10.

Nos deux romans, notons-le, conceptualisent leur propre mode d’écriture et leur effet. Mis en scène dans le récit-cadre par les réactions de Berham et de l’auditoire aux contes enchâssés, le plaisir procuré par les « accidents » des diverses narrations s’affirme comme le paradoxe esthétique fondamental du Peregrinaggio, avant même que n’émergent des milieux intellectuels italiens, dans les dernières décennies du XVIe siècle, des poétiques néo-aristotéliciennes valorisant l’effet des péripéties (Duprat, 2009). « Accident », dans le texte italien, semble avoir d’ailleurs exactement le sens que le mot savant peripeteia (περιπέτεια : « ce qui tombe sur », avant de signifier le revirement de situation, le changement dramatique), prendra dans les langues européennes au XVIIe siècle. La figure d’un obscur traducteur, « Christophe l’Arménien », définit à sa façon, plus d’un siècle avant Pierre Galland, une poétique du conte oriental.

L’histoire des Curieux instruits par certains Fortunés, métafiction encadrante, devient chez Béroalde de Verville l’histoire de l’écrivain à la recherche de ses personnages et de son sujet, le Voyage des princes fortunez ayant ceci de particulier qu’il peut se lire comme une allégorie de la création elle-même, comme une œuvre parfaitement « autotélique » au sens de la critique moderne : Béroalde nous dit où se rencontre l’inspiration, comment s’écrit le livre dans une double quête épistémologique et galante qui initie le lecteur au secret de l’invention romanesque. La fiction s’autonomise pour devenir une finalité en soi (Martin, 2010 ; Adam, 2016). Comme ses prédécesseurs italiens, l’écrivain français a lui-même été un lecteur curieux, rencontrant tardivement dans sa carrière, par l’intermédiaire de son ami Nicolas le Digne, l’histoire des princes de Serendip. Or, cette histoire semble avoir agi comme un révélateur épistémologique, le moyen de reconcevoir sa quête intellectuelle en admettant franchement, imprégné qu’il est par un scepticisme similaire à celui de Montaigne, que les vérités se rencontrent non dans le savoir figé de l’encyclopédisme, mais dans le sagesse vive de l’aventure.

Béroalde, certes, ne renonce pas à tout effort de contrôle. Indépendamment de l’herméneutique alchimique (tentation à la fois systématique et vouée à l’incomplétude), l’importance de la construction narrative manifeste cet effort de l’intelligence pour organiser la matière chaotique du récit, tandis que la primauté de la métaphore architecturale sur la métaphore maritime, dans les deux derniers livres, reflète la domestication du désir galant, réglé avec succès par l’idéal civilisateur du mariage. À l’imprévisibilité absolue de l’« accident », qui dominait dans le Peregrinaggio, Béroalde préfère surtout la notion plus optimiste et plus humaniste de « rencontre », dont la polysémie, en moyen français, n’a guère d’équivalent en italien ou dans d’autres langues romanes11. Elle fait la part belle à l’opportunité, plutôt qu’au risque, à la chance (au sens moderne), plutôt qu’au sort fauteur de trouble. Au passage, les allégorisations traditionnelles de la Fortune, héritage tardo-antique et médiéval, ont été clairement évacuées. Éloge de la liberté d’entreprendre ? Dans un monde où règne l’aléa, il y a moyen de faire quelque chose, souffle la notion de « rencontre », qui met l’accent sur l’agentivité humaine, plutôt que sur une impersonnalité aveugle.