Des étudiantes de Licence 3 d’Études théâtrales de l’Université Toulouse — Jean Jaurès ont travaillé au printemps 2017 sur cinq projets scénographiques distincts de la pièce de Péter Nádas Chant de sirènes. Un double défi leur a été posé : synthétiser les éléments spatio-temporels épars et fragmentés à partir d’une analyse dramaturgique de la pièce et réaliser une maquette en trois dimensions, utilisant des matériaux comme le carton-plume, le plastique, le sable… Nous reproduisons ici ces travaux, précédés d’une introduction retraçant les différents espaces de Chant de sirènes.

Cette pièce, il faut d’abord le noter, a fait partie, avec cinq autres pièces, d’un spectacle de grande envergure intitulé Odyssee Europa ; une commande lancée par les théâtres municipaux de la Ruhr pour le projet de métropole culturelle régionale Ruhr.2010. Cent quatre-vingts spectateurs ont été conviés à un « voyage dans un entre-deux-mondes » conçu par un collectif d’architectes Raumlaborberlin comme une transposition du voyage d’Ulysse en Méditerranée dans la vallée de la Ruhr, les habitations figurant la mer, les bus et les trains rappelant les navires, les théâtres, les îles où six mises en scène leur ont été présentées en deux jours… Lors du premier jour, les spectateurs embarquent pour le théâtre Grillo d’Essen, où est donnée la pièce Areteia de Grzegorz Jarzyna (Pologne) suivie à Bochum d’Onzième chant de Roland Schimmelpfennig (Allemagne). Des bus transportent ensuite les spectateurs à travers des complexes industriels jusqu’à un bateau à vapeur les acheminant vers l’île d’Oberhausen, où Tilman Knabe met en scène la Pénélope d’Enda Walsh (Irlande). Le deuxième jour commence soit avec la pièce Perikizi. Un jeu onirique d’Emine Sevgi Özdamar (Turquie) au Schlosstheater de Moers, soit avec Chant de sirènes. Un jeu satyrique de Péter Nádas (Hongrie) à Mülheim, mis en scène par Roberto Ciulli. Après la mer de mots nádasienne, les voyageurs titubants sont envoyés au parc du Raffelberg puis montent dans un bus, passant par Duisburg Ruhrort, jusqu’à Dortmund, avant de repartir pour les trois dernières stations du périple : un trajet en tramway, une randonnée et le dernier spectacle, Ulysse, Criminel de Christoph Ransmayr (Autriche). À la fin du spectacle, un service de navettes ramène les spectateurs à la gare centrale de Duisburg1.

La création de Chant de sirènes se fait ainsi à l’occasion de cet ensemble spectaculaire transnational, dans le Theater an der Ruhr, théâtre de la ville de Mülheim qui occupe les murs de l’ancienne maison thermale Solbad Raffelberg. Le metteur en scène Roberto Ciulli a fait appel au scénographe Gralf-Edzard Habben, fondateur avec Roberto Ciulli et Helmut Schäfer du Theater an der Ruhr en 1981. L’action de la pièce a lieu dans une salle de machines à sous, d’où proviennent des chants de sirènes séduisant les trois fils d’Ulysse. En fond de scène, un grand mur aux carreaux blancs suggère l’environnement d’une chambre froide de boucherie ou des douches collectives dans des établissements pénitentiaires ou psychiatriques. Dans ce décor, les acteurs portent des habits du quotidien : joggings colorés et synthétiques des années 1980, bonnets en laine et vestes bon marché et élimées. Perséphone tranche avec le décor de machines à sous : elle est vêtue de blanc, a les poignets ceints de fil rouge, porte une cornette de religieuse. Dans ce décor de casino de la fin des temps, les sonneries des machines à sous tintent, aussi fascinantes pour notre époque que les chants de sirènes. Dans la deuxième moitié de sa mise en scène, Roberto Ciulli fait sortir les spectateurs dans le grand parc du Theater an der Ruhr, devant une fosse où Nikê parle comme un ange. Lors de la création, le public se retrouve sous une pluie battante, acteur de cette scène de cauchemar.

1. Huit espaces enchâssés dès le tableau d’ouverture

Mais revenons au texte de Péter Nádas. Tout d’abord, Chant de sirènes se concentre sur le personnage de Perséphone, des âmes errantes, laissées pour compte, la guerre, l’attente d’un retour, l’éloignement de sa propre patrie, l’attente de population au bord d’une plage, sans qu’aucun espoir soit permis. Dès le début de la pièce, d’une table que l’on imagine en avant-scène l’auteur (dans lequel peut se reconnaître Péter Nádas), agent d’un dispositif de métathéâtre, interpelle le scénographe, l’éclairagiste, l’ingénieur du son, le metteur en scène : une adresse qui les prévient qu’il est vain de vouloir « révéler le vrai »2 (ChS, p. 12). Voilà le premier type d’espace, d’où jaillit le texte.

Ensuite, si un rivage, une dune de sable, une église incendiée aux « voûtes gothiques » et aux « vitraux fracassés »3 (ChS, p. 7) sont clairement nommés en tant qu’espace de fiction, l’espace réel de la scène de théâtre, dans sa plus radicale matérialité, est aussi évoqué par le texte : la scène, l’arrière-scène, l’« horizon béant de la scène », « deux coulisses obscures »4 (id.) sont l’autre face, bien réelle, de la dimension fictionnelle de l’espace. Un « lac » serait aussi « là derrière le théâtre »5 (ChS, p. 16).

Un quatrième type d’espace, mythique et métaphorique, vient former l’équation spatiale de la scène d’ouverture : les ruines d’une arche gothique de l’église sont aussi le décor du récit mythique de Perséphone, métaphore d’un certain état du monde, puits du passé mais aussi d’une eau croupie, « foyer d’infection »6 (ChS, p. 8) de l’histoire de l’humanité. Les mouvements qu’encadre ce décor triple foyer sont des dynamiques de fuite, d’errance, de départ qui ne suivent cependant pas une ligne rectiligne qui supposerait un « là-bas » en hors-scène, quoiqu’il soit question d’une « planète lointaine »7 (ChS, p. 15). Au contraire, les personnages sont pris dans le mouvement circulaire d’un « disque rayé »8 (ChS, p. 8). L’espace inspire aux personnages un désir de fuite contrarié, devenant mouvement d’un éternel retour du même, lieu d’où l’on ne semble pas sortir. Reflux humains au bord d’un rivage, frappé par les coups du ressac. Ou pris dans la valse des saisons, partageant l’existence intermittente de Perséphone habitant six mois sur terre et six mois dans l’Hadès. Des charniers où l’« on marche sur des os »9 (ChS, p. 17), les âmes des victimes refleurissent au printemps.

Un cinquième type d’espace vient se superposer à ces images mentales : l’espace du rêve, à l’heure de l’aurore, entre chien et loup, où l’on imagine que les contours de ce que l’on voit sur scène ne sont pas bien nets, mais plongés dans la brume matinale. Espace d’apparitions, « à l’extrême bord de la Terre »10 (ChS, p. 10), au bord du vide, le royaume des Enfers de Perséphone, paysage côtier de dunes herbeuses, est arpenté par des âmes maudites qui ne rêvent de partir que pour le « vaste monde » (ChS, p. 11), dont on ne sait s’il est un enfer encore plus profond.

Espace de « guerre planétaire »11 (ChS, p. 16), charnier, paysage désolé après combat, où les « allées latérales de l’orchestre »12 figurent des « tranchées »13, les sièges des spectateurs des « abris »14 potentiels (id.). Perséphone s’y décrit recluse, violée, enchaînée par un fil rouge attaché à son poignet — accessoire à la puissance évocatoire indéniable. La nuit, les dunes cachent des ébats sexuels, des exhibitionnistes ouvrant de longs paletots à l’allure militaire, comme celui que porte Joseph Beuys lors de sa performance I Like America, America likes Me, réalisée à la galerie René Block à New York en 1974. L’espace typique d’une galerie d’avant-garde, tirant vers le White Cube, autant que la boîte noire du théâtre, pourrait être l’espace de Chant de sirènes. Installation d’art contemporain (sixième type d’espace) au milieu de laquelle les âmes fugitives et les spectateurs pourraient déambuler. Car il peut y avoir dans le texte de Péter Nádas une confusion, du moins un entremêlement, entre la scène et la salle ; une scène des Enfers occupée par des doubles nocturnes, une salle de théâtre occupée par des « doubles diurnes »15 (ChS, p. 15).

On peut aussi envisager scénographiquement des écrans, sur praticables ou en fond de scène, comme un septième type d’espace qui viendrait apporter un contrepoint spatio-temporel pour les scènes domestiques — le « foyer »16 plusieurs fois évoqué (ChS, p. 30-31) — ou pour les scènes de remémoration traumatique, notées en italiques (ChS, p. 17-21). Un enfant se remémore que sa mère n’est pas venue le chercher à la maternelle. Qu’il est emmitouflé dans un manteau et des moufles. Que les heures passent et que sa mère l’a abandonné. Une mère que l’on pense devenue vagabonde, terrée dans un fossé, dans un gros tuyau de canalisation à l’abri de la pluie. Télescopage d’images : le père apparaît, lui, dans une base avancée sur les rives du Don. Autre image : la mère discute avec un homme dans une cuisine autour d’une table en formica rouge. L’enfant, une nuit d’été, les entend coucher ensemble. Le lit a grincé. Ces foyers sont ceux qui ont attendu le retour d’un père soldat.

La scénographie peut également prendre le parti de faire des mots et du texte même l’espace à représenter, le flux et le reflux des mots butant contre le rivage du langage, de l’informulé, des cris stridents (ChS, p. 22). Espace à la Valère Novarina qui transpose la page du texte dramatique dans l’espace scénique, de manière à faire du rythme, des mots, de la scansion la principale dimension spatio-temporelle du spectacle.

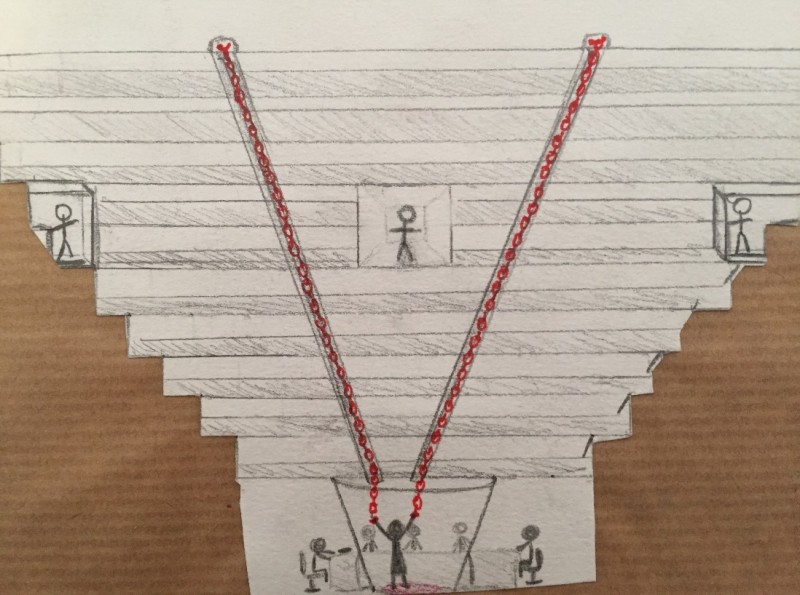

2. Scénographie d’Alia Coisman

Pour mon adaptation de Chant de Sirènes de Peter Nádas, j’imagine une scénographie prenant place dans des arènes romaines, dont le centre creusé tel un puits serait représentatif des Enfers où est captive Perséphone. Les murs circulaires de sa prison donneraient sur la régie des techniciens, dont le travail à vue encerclerait la prisonnière. Des chaînes accrochées à son cou et ses poignets la relieraient au sommet de l’arène, à des écoutilles de l’aquarium. Elle porterait une robe rouge tendue aux rebords du sol, comme si elle en faisait partie. Le sommet de ce dispositif serait cerclé d’un aquarium immense à l’image de ruines grecques submergées (colonnes, arches, statues) où évolueraient les Néréides. L’eau se viderait au fur et à mesure de la pièce dans le puits, jusqu’à l’inonder et déborder jusqu’aux premières marches de l’arène. Un bassin à l’extérieur des arènes permettrait d’en récupérer une partie sans que les spectateurs puissent le voir. Sur l’une des roches composant ce « fond marin » se trouverait la ruine de l’église, anachronisme volontaire mentionné dans le premier tableau. De fausses mouches de différentes tailles et couleurs, accrochées à des fils sur des rails mobiles, remplaceraient la faune aquatique habituelle. La vitre de fond de l’aquarium serait équipée d’écrans permettant des projections vidéo. Son sol serait recouvert de sable, et sa vitre équipée de loupes rondes dans lesquelles les Néréides pourraient grossir différentes parties de leurs corps.

Trois praticables rectangulaires transparents sortiraient à mi-hauteur de l’arène, dans lesquels se succéderaient les autres personnages selon les tableaux. Ces cages de verre s’avanceraient vers le centre de l’arène progressivement et seraient équipées chacune d’un tapis ou plutôt d’une bande roulant sur toute la longueur. La circularité du public est un leurre. En effet, une partie le composant est en réalité constituée de figurants, qui quittent leur place et créent un vide afin de figurer l’absence des pères, des fils et des soldats…

La pièce se jouerait en plein air et commencerait en pleine nuit afin que l’arrivée de l’aurore participe de la lumière de la scénographie. Pour ce qui est de la temporalité de Chant de Sirènes, la pièce étant longue, sa représentation le sera naturellement puisque accompagnant l’aurore. Néanmoins, je ne représenterai pas le dernier tableau pour des raisons dramaturgiques (cohérence de la direction de la mise en scène et du sens) et certaines scènes seront remplacées par des moments chorégraphiés ou du son. Voici comment les sept tableaux de la scénographie s’enchaîneront :

Premier tableau : « Néréides » (Néreisek)

Nuit noire.

Brume qui sort du puits, lumière crépusculaire. Le corps de Perséphone se dessine dans la fumée, dans laquelle elle est captive.

Aquarium à peine éclairé, petites leds sur les corps des Néréides en combinaisons de plongée noires au niveau des articulations : esthétique abyssale, on les devine à peine.

Apparitions dans les loupes.

L’église en ruine est illuminée de petites lumières également.

Des figures humaines apparaissent dans les praticables de verre. Danse avec l’éclairage provenant du sol.

Micros, alternance entre le chuchotement et le cri. Scène de l’absence / l’abandon des pères (ChS, p. 17 à 21).

Éclairage du public factice (une petite lampe sous chaque corps).

Désertion un à un des figurants constitués en public, par les portes des arènes. Le texte est dit par différentes voix d’enfants enregistrées dont le son sortirait du côté du vrai public (provoquant une immersion sonore).

Pendant ce temps, l’aquarium s’éclaire progressivement d’une lumière blanche rappelant celle des aquariums à poissons. Les Néréides ont enlevé leurs combinaisons. Elles portent désormais des robes longues en tissu léger ; elles se trouvent sur les côtés latéraux de l’aquarium et se collent à la paroi, se tenant en ligne. Elles sont éclairées pleinement une fois le public factice disparu et écrivent les phrases en italiques (ChS, p. 22) sur la vitre, jusqu’à la fin du tableau.

Le texte est dit en canon par les voix live et off de Perséphone.

Deuxième tableau : « Phrases-types dédiées aux murmures amoureux dont on n’entendra que des bribes, au fil du récitatif des Néréides » (Szerelmetes sugdosódásra ajánlott obligát mondatok, amelyek csak töredékesen, a Néreisek előadásában lesznek hangosak)

Nuit.

Éclairage : néon de l’aquarium.

Les Néréides déforment leurs visages dans les loupes. Elles se déshabillent mutuellement jusqu’à la nudité. L’une d’elles les filme sous l’eau. Projection de la captation sur les écrans du fond, zoom sur des parties du corps.

Voix murmurées, son sortant partout dans l’arène, accompagné de musique classique en fond.

Troisième tableau : « Circé avec les autres et avec les autres, Télégonos » (Kirké a többiekkel és Télegonos a többiekkel)

Aurore (ChS, p. 33 à 36).

Narrateurs dans le public.

Sur les écrans, les visages des narrateurs filmés par des drones pilotés par Perséphone apparaissent.

Jeu de cache-cache entre les Néréides dans les ruines de l’aquarium.

Dialogues entre mères et fils (ChS, p. 36 à 54).

Les fils se tiennent sur des tapis roulants dans les praticables qui avancent de moitié de concert.

Les mères assises dans le public au dernier rang des arènes descendent pour rejoindre Perséphone autour du puits.

Images d’archives familiales sur la vitre du fond de l’aquarium, entrecoupées d’images live des mères et des fils ainsi que d’images sanglantes de guerre, de plus en plus présentes et de plus en plus rapides jusqu’à ce que ces dernières soient les seules à rester.

Quatrième tableau : « La vie, un rêve, assurément » (Az élet bizony álom)

Le soleil commence à se lever.

Les fils s’allongent sur le tapis et disparaissent. La même scène se reproduit, en boucle.

Lumière stroboscopique. Pas de texte, bruits, blancs.

Les mères se déshabillent et se peignent le corps en rouge.

Écrans rouges, sang noir (encre) déversé dans l’aquarium.

L’aquarium commence à se vider, restent les Néréides ensanglantées s’échouant sur les ruines.

Perséphone est submergée, les mères plongent récupérer et porter ses chaînes, découper sa robe afin de la libérer à la dernière minute.

Cinquième tableau : « Petit déjeuner en plein air » (Reggeli a szabadban)

Lumière du petit matin.

Perséphone flotte en étoile au centre de la scène, les mères tiennent ses chaînes et se lient à elle.

Pique-nique sur le champ de bataille : les filles et les fils masqués (masques mixtes et identiques) nettoient les vitres au lave-vitre puis installent un décor de type Club Med au milieu des cadavres des Néréides (on pense à des palmiers en pots disposés autour d’une petite nappe à carreaux). Ils sont tous habillés de la même manière et la confusion règne quant à leur sexe.

Arrière-fond de ciel bleu sur les écrans. Les mouches tombent au sol.

Les fils et les filles se saisissent d’échelles, escaladent la vitre de l’aquarium, descendent les arènes et vont s’installer dans les praticables de verre qui, désormais avancés au maximum, se touchent les uns les autres au centre de l’arène.

À l’intérieur alternent des scènes d’amour ou de haine chorégraphiées.

Les Néréides se réveillent et dansent dans le sable.

Sixième tableau : « Et pour finir, fête de joie » (Végezetül örömünnep)

Jour. Compte à rebours sur les écrans.

Robespierre, Martinovics et Bakounine remplacent les fils et les filles dans le praticable avec un micro-perche.

Masques réalistes.

Glissade des Néréides dans des toboggans. Elles rejoignent le centre de l’arène où se trouvent les mères. Ronde autour de Perséphone. Retour de la brume. Le compte à rebours arrivé à zéro, c’est la fin.

Septième Tableau : « Haute mer » (Nyílt tengeren)

Pas de tableau 7

Image 1 – Maquette d’Alia Coisman

© Photographie Flore Garcin-Marrou

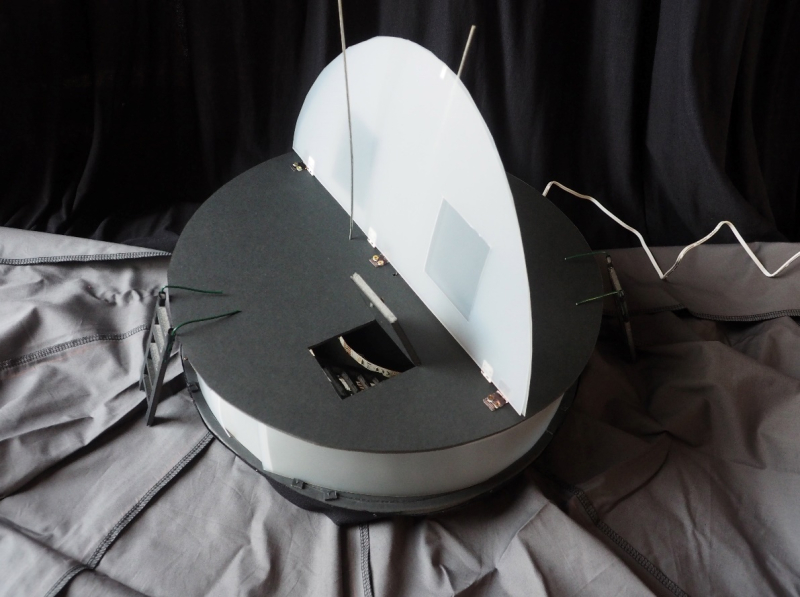

Image 2 – Maquette d’Alia Coisman

© Photographie Flore Garcin-Marrou

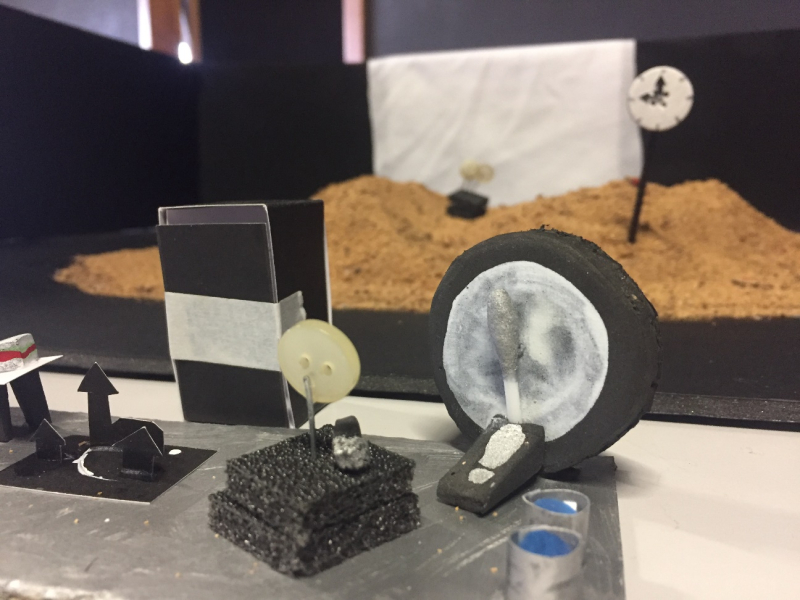

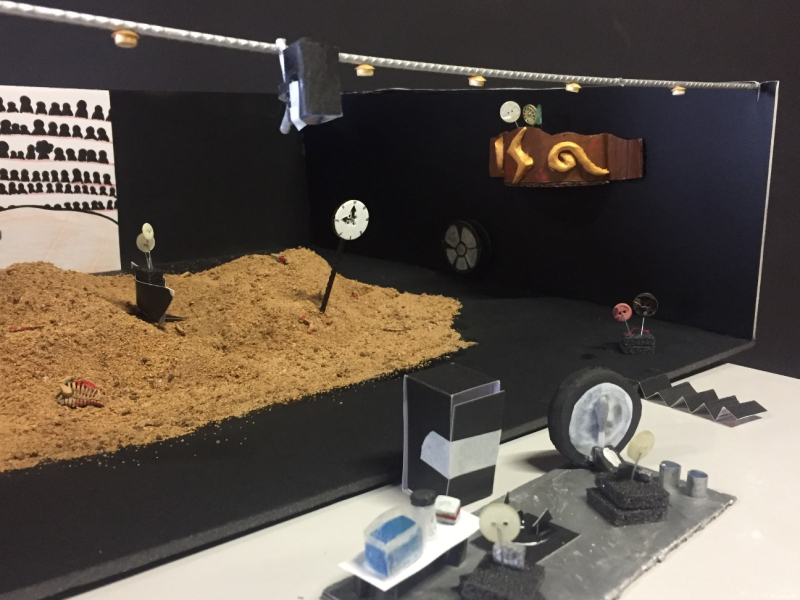

3. Scénographie d’Hélène Dader

La forme circulaire m’est apparue immédiatement, inspirée de l’orchestra du théâtre antique et de la piste de cirque. La circularité et la mobilité traduisent la choralité du texte —les aspects épiques, tragiques, anarchiques, poétiques de même que les pulsions musicales, corporelles du texte de Péter Nádas appelant un certain chaos… En travaillant la confrontation entre la ligne brisée et la ligne courbe, le cercle devient un cylindre, tournant sur lui-même, se dédoublant, devenant triple ou quadruple : la scène se décline sur trois niveaux (extérieur, intermédiaire, intérieur), le jeu se tient sur ou dans le plateau circulaire ou bien au sol. L’espace est constitué d’un plateau rond, de trappes, de parois opaques et d’échelles. Par un jeu de parois opaques, on accède à des espaces partagés ou séparés. Des tissus apparaissent et disparaissent, se colorent, enveloppent, recouvrent, avalent, se déversent sur la scène. Il s’agit avant tout d’un espace mental, d’images et d’évocations où le son et la lumière ont une grande importance : le son figure le chœur du texte, les lumières interviennent pour structurer l’espace, parfois de manière marquée, au moyen de découpes et de couleurs vives. Le son vient troubler l’espace par l’utilisation de voix ou de textes préenregistrés, de bruitages ou de mélodies. Des images projetées sur tous les éléments du décor ou sur les acteurs eux-mêmes viennent éclairer l’opacité du texte et révéler la métathéâtralité. Ma proposition scénographique se fait l’écho du travail de Robert Lepage dans son spectacle Jeux de cartes (compagnie Ex-Machina) : la création circulaire permet de renouer avec l’idée de rassemblement et de mettre en espace une circulation des énergies entre le plateau, la salle, les acteurs, le public.

Image 3 – Maquette d’Hélène Dader

© Photographie Flore Garcin-Marrou

Image 4 – Maquette d’Hélène Dader

4. Scénographie de Léna Aigle et Marion Mouly

L’espace scénique est très épuré. Le fond de scène reprend l’idée du cyclorama souvent utilisé dans les mises en scène de Bob Wilson, changeant de couleur en fonction des ambiances du récit. Tous les éléments de décor (l’église, la table, la platine de DJ) sont peints en noir. Ils apparaissent, par un système de trappes, du dessous de la scène. Notre proposition scénographique traduit les trois niveaux spatio-temporels présents dans Chant de sirènes : le métathéâtre, les références mythologiques et les références à l’histoire du xxe siècle. L’espace métathéâtral est représenté par un homme assis à son bureau (l’auteur) au milieu des spectateurs. Le monde mythologique est incarné par Perséphone, qui n’a pas de présence physique : elle apparaît seulement à travers un grand écran suspendu au milieu de la scène — figuration d’une prison dont elle ne pourrait s’échapper, image qui fait écho à son destin, à savoir être détenue six mois par an dans les Enfers par Hadès. L’écran tourne sur lui-même pour symboliser la boucle infernale que subit le personnage. Perséphone est néanmoins attachée à un fil rouge qui descend jusqu’au plancher de la scène, créant un lien entre la Terre et les Enfers. Le troisième niveau spatio-temporel concerne des scènes du quotidien : par exemple, l’auteur parle de son vécu et de ses souvenirs. Pour faciliter une proximité entre le récit et les spectateurs d’aujourd’hui, nous avons décidé de situer la scène du pique-nique à la sortie d’une boîte de nuit. La scène est transposée dans un décor de club. Les trois niveaux se succédant parfois sans liens, l’utilisation du noir permet de créer une coupure dans la narration et de surprendre les spectateurs.

Premier tableau. Noir sur la scène. Seulement des bruits de « doux clapotis et de brefs glouglous acérés »17 (ChS, p. 7). Un cyclorama de couleur orange pour représenter « l’aurore aux doigts de rose »18. Le sable est figuré par des fumées artificielles. Des comédiens entrent sur scène vêtus de longues chemises blanches, comme des âmes errantes. L’église incendiée surgit du sol. Perséphone apparaît au milieu de l’écran suspendu. Pendant son récit, l’écran descend sur scène. Flot continu de sons. Une silhouette est restée, le poignet attaché au fil rouge de Perséphone. Noir sur la scène. Cacophonie de bruits. Bruits de canons.

Deuxième tableau. L’église a disparu de la scène. Le cyclorama est bleu. Les âmes errantes entament une chorégraphie. Des phrases sont retransmises par des haut-parleurs. La fumée est de plus en plus opaque. L’église réapparaît.

Troisième tableau. Le fond bleu devient orange. Les âmes errantes sont toujours sur scène. Bruits de rafales, coups de canons et explosions. Soudain, trois personnages se mettent à crier (les fils). Le fond orange devient bleu et le silence se fait sur scène. Perséphone disparaît de l’écran. Cris des mouettes. Vent qui souffle. Trois femmes (les mères) appellent leurs fils. Apparaît une table à déjeuner, du dessous de la scène. Les Néréides affluent sur la scène. La fumée devient de plus en plus épaisse. Des bruits de canon de plus en plus forts.

Quatrième tableau. L’église refait surface. Bruits de canon, cris, fracas de mitrailles, faisceaux lumineux pour figurer les phares des tanks. Des hommes surgissent de toutes parts de la scène et se mettent à ramper. Tuerie de soldats au pied de l’église. Noir.

Cinquième tableau. Fond bleu. Comme si rien ne s’était passé. Une musique de boîte de nuit. Un DJ aux platines. Dans le club, les fils, les filles et les Néréides se mettent à danser. Ils s’enfuient, à l’exception d’un fils qui se met à pleurer et d’une fille, à côté de lui. Noir. La platine du DJ disparaît.

Sixième tableau. Fond bleu. L’église refait surface. Les filles et les fils sont sur scène. Les mères accourent. Les Néréides, sous l’ordre de Perséphone, séparent les filles des fils pour éviter un massacre. Lumière aveuglante. Coups de canon. Cris. Noir. Silence.

Septième tableau. Fond orange. Les pêcheurs arrivent sur scène. La voix de Nikê retentit. Les pêcheurs récupèrent les cadavres et les ramènent aux pieds de Perséphone et d’Hadès. Les cadavres reprennent enfin leur souffle. Noir.

Image 5 – Maquette de Léna Aigle et Marion Mouly

© Photographie Flore Garcin-Marrou

Image 6 – Maquette de Léna Aigle et Marion Mouly

© Photographie Flore Garcin-Marrou

5. Scénographie d’Isabelle Donnat

La pièce se déroule sur le bord d’un rivage. Les différents personnages s’engluent dans le sable qui les empêche d’avancer. Les dunes créent des creux, des espaces cachés et déambulatoires. Elles permettent de se cacher, de se rouler dans le sable. Une église gothique en ruine est souvent évoquée (dans la première partie « Néréides », dans la troisième partie « Circé avec les autres et avec les autres, Télégonos », dans la quatrième partie « La vie : un rêve assurément », et dans la sixième partie « Et pour finir, fête de joie »). Il est donc nécessaire qu’elle soit représentée ou suggérée. Le mur de l’église est souvent le décor de fusillades et de massacres. Les lumières, avec la pendule, ponctuent les débuts et les fins de journée. Ce sont les seuls éléments qui indiquent l’écoulement du temps. Difficile de situer la pièce dans l’espace et dans le temps : des personnages de la mythologie (Perséphone, Circé…) fréquentent des personnages tirés de l’ordinaire (mères, fils, vieux révolutionnaires…). Le dramaturge, le metteur en scène, le scénographe sont régulièrement évoqués : la question de la métathéâtralité se pose, et la possibilité de la représenter ou non.

Premier tableau : la scène est coupée en deux par deux colonnes immenses. À jardin, un espace métathéâtral. Un bureau, un fauteuil sur lequel est assis l’auteur. Des costumes et des masques. À cour, un espace de jeu. En fond de scène, soit projeté sur un écran, soit peint, un mur sur lequel s’effondrent deux tours de l’église gothique. Subsiste le vitrail qui ne doit représenter aucune scène religieuse. Devant l’église, une bande de sable. Devant, deux praticables séparés, créant l’effet vallonné des dunes. Le soleil se lève. La lumière, jaune orangé, se transforme en lumière intense pouvant éblouir le public. Perséphone entre sur le praticable.

Deuxième tableau : la scène est identique. Bruits de lyre, de mer, de canons, de mitraillettes et d’explosions. Les lumières sont rougeoyantes. Des corps sont traînés dans les dunes par les âmes errantes. Une horloge ne contenant que des aiguilles n’indique aucune heure. Elle est descendue du plafond, le long du vitrail, du mur, des dunes. Le son de la pendule, de plus en plus fort, se mélange avec le son des mouches, qui devient de plus en plus assourdissant. De grands panneaux représentant de gigantesques mouches disproportionnées sont posés en fond de scène par les comédiens. L’atmosphère est très sombre, les chants lugubres.

Troisième tableau : les praticables ont été enlevés. Scènes d’horreur, corps morts sur le sol. Les dieux entrent en dansant. Scènes de fusillade contre le mur.

Quatrième tableau : les praticables sont de nouveau sur scène. Un rideau noir masque l’église et le mur. Lumière jaune clair imitant un après-midi d’été. Perséphone commente la scène depuis les praticables. Les jeunes gens pique-niquent sur les dunes. Scène bucolique et joyeuse.

Cinquième tableau : les praticables sont enlevés. Des danses, des chants au pied des grands panneaux de mouches.

Sixième tableau : des corps sur scène, inanimés. Quelques pêcheurs tentent de les ranimer, de les sauver. Bruit de mer incessant. Nikê parle depuis le public.

Image 7 – Maquette d’Isabelle Donnat

© Photographie Flore Garcin-Marrou

Image 8 – Maquette d’Isabelle Donnat

© Photographie Flore Garcin-Marrou

6. Scénographie de Lili Payré

Quantité d’éléments scéniques de Chant de sirènes tendent à classer la pièce parmi celles qui sont réputées « immontables ». Les indications temporelles extraient l’action du réel et l’inscrivent dans une autre dimension. La pièce s’ouvre sur une aurore brumeuse. Une horloge est présente sur scène, bloquée sur une heure qui change de scène en scène de manière aléatoire. Elle témoigne d’un passé qui ne semble pas avoir eu le temps de finir. Il sera toujours cinq heures de l’après-midi pour ceux qui ont été abandonnés par leur mère, précisément à cette heure. Puis l’horloge se bloque sur minuit pile. Lors d’une nouvelle aurore, les fils émergent d’un long sommeil, mais l’impression d’être dans un rêve subsiste. Le ciel rougeoie de nouveau, la guerre fait rage. Tout brûle : l’église, le village, la forêt. À la fin de la pièce, l’univers brille, s’éclaire, presque aveuglant. La lumière s’éteint soudainement, pour laisser le soleil se lever à nouveau sur une mer huileuse. Ce temps chahuté prend place dans un espace tout aussi chahuté. Des dunes de sable parsemées d’ossements, une église et des ruines gothiques détruites par un incendie, un lac ou un océan derrière l’église… sont le décor d’un lieu qui peut être les Enfers, puisqu’on y trouve Hadès et Perséphone. Les personnages s’y entredéchirent dans une bataille continuelle, ne savent plus vers où se diriger. Au-dessus d’eux, des mouches grosses comme des chihuahuas volent dans tous les sens, attirées par l’odeur d’un puits devenu charnier et de morceaux de chair pourris dévorés par des poissons. Malgré tout, un banquet a lieu, avant un changement de perspective spatial : la scène, qui figurait le rivage, devient la mer et la plage apparaît désormais à l’horizon. L’espace scénique est ainsi occupé, mais l’espace du public n’est pas en reste d’intrusions.

Les dunes sont l’élément central de ma scénographie, car elles ajoutent des contraintes physiques aux comédiens. L’horloge, en avant-scène, est plantée dans le sable. Les balcons, de part et d’autre de la scène, sont occupés, l’un, par les dieux, l’autre, par l’équipe technique et l’équipe de création. Ils rappellent les balcons des théâtres à l’italienne. L’idée est aussi d’y mettre les dieux spectateurs du sort des hommes comme dans La Bonne Âme du Se-Tchouan de Brecht. Les dieux voient tout depuis les balcons mais ne descendent jamais pour rejoindre l’action. Devant la scène est installé un espace à la vue du public, où deux régisseurs créent en direct du son et de l’image. La vidéo est utilisée pour répondre à des problèmes de représentation : par exemple, l’église en flamme mentionnée dans le texte est une église miniature à laquelle le régisseur met le feu. L’incendie est alors projeté en vidéo sur la totalité du fond de scène. Ce dispositif s’inspire de celui du théâtre d’objets de Romain Bremond et de Jean-Baptiste Maillet (Compagnie Stéréoptik). Au septième tableau, une toile de fond tombe : il s’agit du tableau de Botticelli représentant l’enfer d’après la description que Dante en fait dans la Divine Comédie. À la fin de la pièce, un miroir est tendu au public, reflétant le théâtre, suggérant que « l’enfer, c’est les autres » selon l’idée de Sartre. Mais l’enfer peut aussi être soi-même.

Image 9 – Maquette de Lili Payré

© Photographie Flore Garcin-Marrou

Image 10 – Maquette de Lili Payré

© Photographie Flore Garcin-Marrou

7. Conclusion

Ces cinq propositions scénographiques ne reculent assurément pas devant le défi de mettre en espace une pièce pouvant être réputée « impossible ». Il avait été laissé la possibilité aux étudiantes d’imaginer des projets « à budget illimité », afin de ne restreindre en rien les projections imaginaires de chacune : ce qui est remarquable, parmi ces propositions, c’est qu’il n’y a pas une forme et une esthétique qui s’imposeraient à plusieurs étudiantes. Chaque proposition est singulière : le dispositif circulaire côtoie le dispositif frontal, la forme immersive et participative est employée, alors que dans d’autres projets, les spectateurs sont classiquement assignés à leur assise. Les fils rouges sont assurément la présence de matières sur scène (sable, eau…) et la volonté de dé-réaliser l’espace scénique pour en faire un espace de rêve, où les images s’entrechoquent davantage par concaténation ou cristallisation, plutôt que par logique narrative de causalité. Cet exercice pédagogique, au sein d’un cours de pratique de la scénographie, permet d’approcher la nature d’un espace sémiologique, qui prend sens non pas comme copie naturaliste du réel, mais comme matérialisation d’une langue largement zébrée d’opérations stylistiques complexes.