Le terme de prosimètre ne fait guère partie du vocabulaire des historiens de la littérature française du XIXe siècle1. Dans le canon de la modernité, le genre paraît trop rare pour qu’il soit utile de regrouper des exemples épars comme les Petits châteaux de bohême de Nerval ou certains textes de Rimbaud. Vers et prose semblent avoir joué leurs rapports ailleurs, dans des formes comme la prose poétique, le poème en prose ou le vers libre. Pourtant, le prosimètre a bien constitué un genre actif, peu repéré parce qu’il a fleuri sur un terrain marginal, où nous n’attendons plus la poésie, ni même sans doute la littérature : la diffusion des savoirs, et en particulier des sciences. De tels prosimètres didactiques appartiennent ainsi à l’histoire littéraire de ce qui n’est plus considéré comme de la littérature, et ce statut caractérisait vraisemblablement une majorité de ces textes, dès leur date de parution. Il n’y aurait donc aucun sens à exagérer leur importance, ni à faire de leur étude une tentative de réhabilitation. En revanche, ces textes se sont développés au cours d’une période où, comme l’a noté Paul Bourget, « la question des rapports de la science et de la poésie se trouve étroitement liée à celle de l’art moderne2 ». Tout au long du siècle, en effet, de violentes polémiques opposent des auteurs pour qui la poésie peut et doit traiter de l’évolution des savoirs, et des critiques pour qui une telle ambition relève du contre-sens. Aussi le prosimètre, discours à double piste, a-t-il pu apparaître comme un moyen terme, qui permettait de continuer à associer vers et savoirs positifs, tout en donnant des gages aux partisans de leur séparation. Ce corpus a dès lors l’intérêt de superposer et nouer des enjeux de natures fort diverses. La question de la dualité formelle s’y articule à des problèmes de découpage disciplinaire et d’efficacité discursive, puisque l’alternance entre vers et prose conduit les auteurs à expliciter les relations que chacune des deux formes est susceptible d’entretenir avec des visées poétique, didactique ou épistémologique. En termes historiques, ces textes opèrent et mettent en scène une transition entre deux époques à la fois réelles et idéales, un moment de science versifiée et un moment de science en prose. En termes individuels enfin, l’instabilité de ces textes de conjonction trouve un reflet dans le statut de leurs producteurs, qui occupent une position doublement frontalière. D’une part, leur identité oscille entre celles du prosateur et du poète. D’autre part, leur fonction associe celles de l’écrivain, du précepteur, du vulgarisateur et du savant. Après une présentation de ce corpus, on abordera ces différents aspects en examinant quelles puissances et quels usages ces textes ont associées à leur double registre, et la manière dont ce complexe de valeurs a influé sur leur composition, leur réception et le statut recherché ou obtenu par leurs auteurs.

1. Contexte, parentes et dynamiques

Trois types de textes didactiques mêlant vers et prose ont cohabité au XIXe siècle. Seul le premier ensemble inclut, à proprement parler, des prosimètres — soit des œuvres alternant de manière linéaire des sections en vers et des sections en prose, rédigées par un même auteur, suivant la structure employée, par exemple, dans la Consolation de la philosophie de Boèce. Mais ces textes entretiennent d’étroits rapports avec des traités en prose ponctués de citations en vers, et avec une poésie en vers complétée par des notes en prose.

Le noyau dur des prosimètres stricto sensu se compose de manuels présentés comme des correspondances, adressées à une jeune personne que leur auteur s’efforce d’éduquer et de séduire. Cette dimension érotique les place dans la lignée de la pédagogie des Entretiens sur la pluralité des mondes habités de Fontenelle, où les leçons prennent la forme d’un dialogue galant entre le locuteur et une marquise, fiction qui permit à Fontenelle de proposer, avec ce texte en prose, un « composé bizarre », mêlant « le vrai et le faux » pour atteindre un « milieu où la philosophie convînt3 » aux savants comme aux gens du monde. Mais le choix d’une forme épistolaire alternant prose et vers trahit surtout l’influence des Lettres à Émilie sur la mythologie de Charles-Albert Demoustier (1760-1801) — lettres qui « parurent, en diverses parties, et à de longs intervalles, de 1786 à 17984 ». Selon ses contemporains, Demoustier avait innové en donnant un usage didactique imprévu au prosimètre, tenu pour un « petit » genre. De l’avis d’un commentateur de 1803,

il sut s’approprier [un] cadre ingénieux […], qui jusque là n’avoit servi que pour de petits ouvrages en prose mêlés de vers ! Chapelle et Bauchaumont avoient eu pour imitateurs en ce genre, La Fontaine, Gresset, Desmahis, et Voltaire dans son Temple du goût. Il restoit encore à employer ce cadre en grand, et à le modifier d’après la nature d’un sujet instructif ou agréable ; ce que fit Demoustier, dans ses Lettres sur la Mythologie5.

De nombreux éléments attestent du succès de l’ouvrage. En 1801, le libraire parisien Renouard publia une version définitive des Lettres à Émilie, ornée d’illustrations coûteuses, réservées aux textes jugés les mieux assurés de se vendre. La Bibliothèque nationale conserve plus de quarante éditions produites entre 1803 et 1870, et le texte de Demoustier connut rapidement des traductions ou adaptations espagnoles et allemandes6. Cette réussite commerciale explique que la formule ait fait florès dans le premier tiers du siècle. Les Lettres à Émilie ont servi de prototype à des ouvrages qui l’adaptent à d’autres domaines du savoir. En 1802, Louis Bernard de Montbrison publie des Lettres à Madame de C** sur la botanique et sur quelques sujets de physique et d’histoire naturelle. En 1810 paraissent les Lettres à Sophie sur la physique, la chimie et l’histoire naturelle, par Louis-Aimé Martin, dit Aimé-Martin, qui publia également des Lettres à Eucharite sur l’arithmétique, en 1830. En 1825, c’est M. Dargassies qui livre ses Lettres à Anaïs sur la botanique, suivies en 1829 de Lettres à Thémire sur la grammaire française, en prose et en vers, par J.-B. Durand. En 1830 paraissent les Lettres à Julie sur l’entomologie, par Martial-Étienne Mulsant, qui publiera en 1868 des Lettres à Julie sur l’ornithologie. Enfin, en 1839, Delphine Philippe-Lemaître publie des Lettres à Julie sur la botanique et la physiologie végétale. Et il faut encore ajouter à ces textes épistolaires adressés à des femmes, d’autres prosimètres. En 1823, le public découvre les Lettres sur l'astronomie ou Traité élémentaire et complet d’astronomie à la portée des gens du monde, d’Albert Montémont7, et en 1828 Moucheron fait imprimer ses Principes élémentaires de botanique et de physique, mélangés de fables récréatives et morales, qui se présentent comme la transcription d’une suite d’entretiens entre un père et son fils8. Deux de ces œuvres rencontrèrent un succès comparable au manuel de mythologie de Demoustier. Les Lettres à Sophie d’Aimé-Martin furent constamment rééditées, augmentées et corrigées entre 1810 et 1833, et le texte de Montémont fit l’objet de quatre éditions jusqu’en 1859. Leurs vers purent également être repris dans des anthologies poétiques ou des livres de classe.

Sauf exception, généralement signalée comme telle par les auteurs, les poèmes qui figurent dans ces livres sont des textes originaux, forgés pour l’occasion. Il n’en va pas de même de la deuxième forme de textes mixtes, qui prend son essor dans la seconde moitié du siècle. Dans ces manuels ou traités en prose, qui inventent plus rarement un destinataire particulier, la présence des vers résulte du recyclage de poèmes allographes, puisés dans le canon. Ce dispositif est employé dans des ouvrages pour la jeunesse9, mais l’exemple le plus emblématique en est fourni par les Merveilles célestes de Camille Flammarion (1865), long traité de vulgarisation dont certains chapitres sont truffés d’extraits de poètes comme Delille, Lamartine, Young ou Byron, que Flammarion transcrit en vers quand il s’agit d’auteurs français, et en prose poétique lorsque qu’il traduit des poètes étrangers. Abondamment rééditées entre 1865 et 1913, les Merveilles célestes seront aussi traduites, notamment en espagnol. Se rattachent à ce groupe des textes en prose où la forme prosimétrique n’apparaît que ponctuellement, telle une possibilité d’organisation que leurs auteurs n’exploitent pas au-delà d’un nombre restreint de pages. Certains traités imitant le titre employé par Demoustier accueillent le vers seulement par exception, dans quelques lettres. C’est le cas des Lettres à Camille sur la physiologie de l’homme, publiées en 1834 par le médecin Isidore Bourdon, tandis que, dans ses Lettres à Sophie sur l’histoire, Fabre d’Olivet, pour sa part, remplace le recours au vers par l’emploi d’une prose poétique, plus ornée10. D’autres œuvres scientifiques ou parascientifiques emploient aussi le vers par occasion : le chirurgien C. J. A. Carpon relate un Voyage à Terre-Neuve (1852) en décrivant en alexandrins des épisodes comme la pêche à la morue, et sa narration inclut ailleurs quelques extraits d’autres poètes. Enfin, il arrive à des vulgarisateurs de la stature de Flammarion, comme Macé ou Fabre, d’arrimer leurs leçons à une fable de La Fontaine11.

Les poèmes en vers complétés par des notes en prose, qui abordent les mêmes sujets scientifiques que les ouvrages précédents, forment un corpus à la fois beaucoup plus imposant et plus prestigieux. L’histoire a en particulier retenu le nom d’écrivains comme Jacques Delille, auteur de L’Homme des champs (1800) ou des Trois règnes de la nature (1808), André Chénier, dont L’Invention paraît, de manière posthume, en 1819, ou encore Chênedollé, dont Le Génie de l’homme est publié en 1807. Aussi considère-t- on souvent que le genre a triomphé sous la Révolution et l’Empire, avant de s’étioler après 1820. Quoique vivement attaqué par les romantiques, le genre a donné en réalité lieu à une production nourrie jusqu’aux années 1870 environ, et ce n’est qu’après 1900 qu’on peut parler d’un véritable étiage12. Or, s’il est nécessaire de prendre en compte ce type de textes pour traiter du prosimètre, c’est que, sans présenter une alternance linéaire régulière entre prose et vers, ils réunissent les deux formes, dont ils programment une lecture alternée, par le biais des appels de note.

D’une part, ces poèmes scientifiques présentent les deux régimes d’auctorialité repérés au sein des œuvres précédentes. Au lieu des vers, qui forment ici le corps du texte principal, ce sont les notes qui sont susceptibles d’être allographes. L’annotation peut en effet être assurée par le poète lui-même — c’est le cas, par exemple, de La Création et l’humanité d’Arbelot (1882) — ou être prise en charge par des tiers, et ici l’exemple le plus fascinant est sans doute celui des Trois règnes de la nature de Delille, dont Georges Cuvier lui-même, ainsi que les chimistes et physiciens Lefèvre-Gineau et Libes, rédigent les notes. Mais, quel qu’en soit le signataire, ces notes forment généralement un espace lui-même polyphonique. Elles incluent de nombreuses citations scientifiques ou poétiques, étayant une affirmation, signalant un emprunt ou invitant à une comparaison, via des références à Virgile, Lucrèce, Delille, Saint-Lambert ou Voltaire, qui voisinent avec des extraits de Buffon, Linné et d’autres savants. Ce paratexte constitue donc à son tour un espace prosimétrique autonome, au sens cette fois de nouveau propre du terme, de sorte que le clivage entre vers et prose ne recoupe pas exactement l’opposition entre vers et notes. En outre, de même que des auteurs comme Flammarion convoquent dans leurs traités des vers allographes pour orner leur prose, un certain nombre de poèmes du canon a pu être transformé en poèmes scientifiques, par l’adjonction de notes savantes donnant des informations tirées de la physique ou de l’histoire naturelle13.

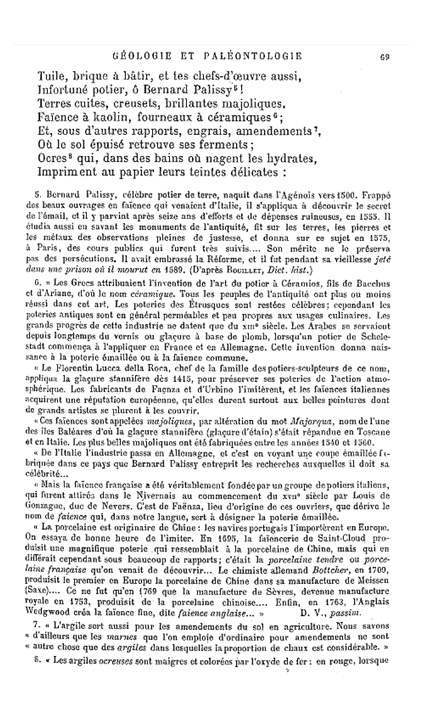

Extrait de La Création et l’humanité

Poème en trois parties, avec citations, notes et éclaircissements divers, de Jules Arbelot (Paris, Delagrave, 1882). Cette page montre bien le poids des notes en prose dans certains traités scientifiques en vers.

D’autre part, l’équivalence pragmatique entre la lecture de ces poèmes et celle des prosimètres s’impose au regard quand les notes figurent en bas de page, comme chez Arbelot (voir fig. 1) : le va-et-vient entre vers et prose peut alors avoir lieu à chaque appel de notes, ou au terme de la section en vers. Mais l’analyse doit être étendue aux poèmes dans lesquels l’annotation est rejetée à la fin de chaque chant, ou au terme du volume. Comme le montre la confrontation d’un extrait des Trois règnes de la nature et d’un passage des Lettres à Sophie, qu’Aimé-Martin dédia à Delille après sa mort, en 1813, poèmes à notes et prosimètres délivrent une matière comparable selon un même principe de bifurcation discursive. Voici d’abord les vers de Delille :

Eh ! même dans le sein de l’humide séjour Les peuples végétaux n’ont-ils par leur amour !

Je t’en prends à témoin, ô toi, plante fameuse

Que le Rhône soutient sur son onde écumeuse !(32

Même lieu n’unit point les deux sexes divers ;

Le mâle dans les eaux cachant ses épis verts

Y végète ignoré ; sur la face de l’onde

Son épouse, suivant sa course vagabonde,

Y goûte, errant au gré des vents officieux,

Et les bienfaits de l’air, et la clarté des cieux.

Mais des flots paternels la barrière jalouse

Vainement de l’époux a séparé l’épouse ;

L’un vers l’autre bientôt leur sexe est rappelé :

Le temps vient, l’amour presse, et l’instinct a parlé.

Alors, prêts à former l’union conjugale,

Les amants élancés de leur couche natale

Montent, et sur les flots confidents de leurs feux,

Forment à leur amante un cortège nombreux.

L’épouse attend l’époux que l’onde lui ramène ;

Zéphire à leurs amours prête sa molle haleine ;

Le flot les réunit, la fleur s’ouvre, et soudain

L’espoir de sa famille a volé dans son sein.

L’amour a-t-il rempli les vœux de l’hyménée,

Sûre de ses trésors, la plante fortunée,

Prête à donner aux eaux de nouveaux citoyens,

De ses plis tortueux raccourcit les liens,

Redescend dans le fleuve, et sur la molle arène

De sa postérité s’en va mûrir la graine,

Attendant qu’elle vienne au milieu de sa cour

Retrouver le printemps, le soleil et l’amour14.

Les vers sont complétés par cette note, de Cuvier :

32) La vallisneria, plante de l’Europe méridionale, à sexes séparés. Les fleurs femelles sont portées sur des tiges spirales qui les retiennent au fond de l’eau mais qui se déroulent et les élèvent à la surface au moment où elles doivent s’épanouir. Les fleurs mâles, qui ne sont nécessaires que pour ce seul instant, ne tiennent qu’à des pédicules courts, et se détachent à cette même époque pour venir flotter autour des femelles et leur communiquer la poussière prolifique : une fois fécondées, les femelles recourbent leur tige et se retirent de nouveau sous l’eau, où leur graine mûrit sans revenir à l’air15.

Enfin, voici le texte d’Aimé-Martin :

Tel est le mystère des amours de Flore et de Zéphire. Cependant il est des plantes qui croissent dans les eaux profondes, et dont le sein renferme une nombreuse postérité. Le Zéphyr, il est vrai, ne peut pénétrer jusqu’à elles ; mais les fleurs se mettent en mouvement, sortent de l’onde, s’épanouissent à sa surface, et ne disparaissent qu’après avoir connu l’amour. Telles sont les nymphea, que les anciens, émerveillés de ce phénomène, avaient consacrés au soleil. Le Rhône renferme dans son sein un végétal plus étonnant encore : c’est le vallisneria spiralis, qu’on retrouve également dans les fleuves de l’Italie, de l’Amérique septentrionale et de la Nouvelle-Hollande. Le vallisneria est une dioïque, c’est-à- dire que les amans et les amantes fleurissent sur des tiges séparées.

Environnés des flots qui grondent sur leurs têtes,

Agités, tourmentés, brisés par les tempêtes,

Loin du zéphyr léger, loin de l’astre du jour,

Ils appellent en vain les faveurs de l’Amour.

Que dis-je ? Du Zéphyr l’haleine caressante

Doit combler tous les vœux de cette jeune amante,

Et le ciel, attentif à ses premiers désirs,

Prépara son hymen et prévit ses plaisirs.

Prête à céder au dieu qui la charme et l’entraîne,

Sur sa tige en spirale elle repose en reine.

Voyez-la déroulant ses flexibles anneaux,

Elle s’anime, part et monte sur les eaux,

Tandis que son amant, par un double prodige,

Languit encor loin d’elle attaché sur sa tige.

Il la voit s’étonner de son nouveau destin,

Et livrant au zéphyr les trésors de son sein ;

Alors cédant au feu dont l’ardeur le seconde

Il sait briser le nœud qui le retient sous l’onde,

Et dans l’entraînement du transport le plus doux, Il arrive avec elle au lieu du rendez-vous.

Mille fleurs aussitôt suivent sa destinée ;

De leur brillante cour l’amante environnée Balance sur les flots ses rians pavillons,

Et du dieu de l’hymen accueille tous les dons.

Mais déjà des ressorts de sa tige légère,

Par un instinct secret le cercle se resserre,

Et tressaillant encor de plaisir et d’amour,

Seule, elle rentre, hélas ! dans son premier séjour, Tandis que ses amants sur de lointains rivages,

Emportés par les flots, poussés par les orages,

Abandonnant au vent leurs feuillages flétris,

Couvrent au loin les mers de leurs tristes débris16.

La rencontre n’a rien d’étonnant, car la vallisnérie est souvent traitée par les vulgarisateurs en raison de la complexité de sa floraison. En revanche, on voit bien que, si l’information scientifique précède les vers chez Aimé-Martin, alors qu’elle les suivait dans le poème de 1808, chaque auteur peint la même scène, avec des alexandrins à rimes plates, une personnification des végétaux et du vent et un lexique proche, tandis que la prose est chargée d’enseigner le nom latin et accueille des termes techniques comme pédicules ou dioïque, Aimé-Martin n’ajoutant aux formules de Cuvier que quelques précisions géographiques. Les poèmes à notes associent ainsi prose et vers selon un modèle proche de l’économie des textes alternés, dont la production peut, à bien des égards, être abordée comme une tentative pour proposer une alternative à ces œuvres et pour les concurrencer.

2. vers, prose et science

De 1790 à 1840, le pic de production des prosimètres didactiques imités de Demoustier intervient dans un paysage éditorial où les poèmes scientifiques occupent une place de choix17. Triomphant jusqu’à la Restauration18, ils restent un modèle scolaire durant la première moitié du siècle. Le choix du prosimètre fait donc d’abord sens en relation à cette forme.

2.1. Une poésie frivole ?

Dans les deux classes de textes, l’usage didactique du vers répond à une demande d’époque. La prose scientifique est jugée rebuter par son aridité les lecteurs non initiés, particulièrement le public général que composent « gens du monde, dames, demoiselles et enfants19 ». Cette critique est largement consensuelle, car elle est formulée par les scientifiques eux-mêmes. En 1779, l’astronome Bailly déplore que la science, qui découvre les vérités, emploie un langage qui reproduit une barrière opaque. Il enjoint donc les spécialistes à varier leurs propres codes :

La vérité a des traits qui doivent frapper tout le monde, quand elle est exposée sans voile ; ce voile qui la cache, qui rend son accès difficile, c’est un langage convenu, c’est l’expression abrégée qui écrit cette vérité dans la tête des inventeurs. On peut la dépouiller d’une expression abstraite pour la montrer sous une expression sensible : tout est physique, tout peut se revêtir d’images ; le style peut être animé, vivant, en décrivant un univers plein de mouvement et de vie20.

En 1790, Condorcet, dans son Éloge de Buffon, affirme que la science ne peut se développer sans produire des discours capables de populariser ses acquis, et par là, susciter de nouvelles vocations, de sorte que :

Les hommes éloquents, nés avec le talent de répandre la vérité, ou d’exciter le génie des découvertes, mériteront d’être placés au niveau des inventeurs, puisque, sans eux, ces inventeurs ou n’auraient pas existé, ou auraient vu leurs découvertes demeurer inutiles et dédaignées21.

L’enjeu s’accentue dans les décennies qui suivent, à mesure que les textes scientifiques paraissent accentuer leur hermétisme22. Or, pour la culture de la Révolution et de l’Empire, la parole la plus apte à séduire demeure la poésie, qui touche le cœur et pare de grâces les sujets dont elle traite. Quand, en 1792, le chirurgien Sacombe publie un Avis aux sages-femmes en prose et un poème didactique intitulé La Luciniade, ou l’art des accouchemens, un commentateur (anonyme) juge normal « che un Autore pubblichi i suoi pensieri in un libro istruttivo in prosa, e nel tempo medesimo li dia alla luce in sembianza poetica, onde interessare contemporaneamente pel suo soggetto la ragione, la fantasia, il sentimento de’ leggitori23 » [qu’un auteur couche ses idées dans un livre instructif en prose, et leur donne en même temps le jour sous une forme poétique, afin d’intéresser simultanément à son sujet la raison, le sentiment, l’imagination et la sensibilité des lecteurs]. Comme Condillac, nombre d’auteurs pensent encore, à la suite de Lucrèce, que le poète « affiche qu’il veut plaire, et s’il instruit, il paraît cacher qu’il en ait le projet », tandis que le prosateur « au contraire affiche qu’il veut instruire, et s’il plaît, il paraît ne pas en avoir formé le dessein24. ». C’est en s’appuyant sur cette conception qu’Aimé-Martin justifie son choix du prosimètre dans sa préface, en notant :

La sécheresse des sujets que j’avais à traiter était souvent désespérante. Pour y jeter un peu de variété et de d’agrément, je résolus d’entremêler ces essais de quelques morceaux de poésie, et je chantais tour à tour la beauté, la Nature et la science. Instruire en amusant, tel est le but que je me suis proposé25.

Et il reprend cette idée, en vers, dans sa première lettre à Sophie, en des termes qui montrent l’étroite relation entre un tel projet et les analyses de Bailly :

[…] il faut que de nos docteurs

Je dévoile la science

Et qu’à leur sévère éloquence

Parfois je mêle quelques fleurs26.

Pour autant, ni les prosimètres, ni les traités en vers n’entendent se substituer aux traités savants. Ils se présentent comme des outils propédeutiques, chargés de stimuler le goût du public pour les sciences, afin de les conduire, en cas de succès, vers la lecture de ces traités. C’est ainsi qu’en 1797, le botaniste René-Richard Castel, dans son poème sur Les Plantes, explique qu’« un poète doit moins se proposer d’enseigner et d’approfondir une science que d’en montrer les avantages et la faire aimer27 », tandis que dans ses Lettres à Sophie, Aimé-Martin note :

On ne doit point s’attendre à y trouver des idées approfondies de la science : je n’ai, pour ainsi dire, qu’effleuré mon sujet, mon dessein étant plutôt d’inspirer du goût pour la physique que d’en dévoiler les mystères les plus secrets28.

Cette stratégie conduit les auteurs à transmettre une science volontairement incomplète. Ils sélectionnent les faits marquants d’un savoir dont les autres éléments sont condensés et réduits, selon Chênedollé, aux « plus grandes généralités possibles29 ». Pour alléger leur didactisme et varier leur ton, ils interrompent leurs leçons par des digressions descriptives, narratives ou lyriques. Enfin, qu’ils fabriquent des prosimètres stricto sensu ou des chants annotés, ils revendiquent pour le mètre une fonction mnémotechnique. En 1824, Rougier de La Bergerie décrit son poème des Géorgiques françaises comme « un catéchisme agronomique, dans lequel de sages et sûrs préceptes, exprimés en vers, se graveront mieux dans la mémoire30 », tandis qu’Albert Montémont choisit encore, dans la dernière version de ses Lettres sur l’astronomie, de clore ses chapitres par des « odes récapitulatives » qu’il présente en expliquant que :

[Chaque] pièce est, en quelque sorte, une récapitulation des généralités astronomiques exposées dans ce qui précède ; ces résumés poétiques, que nous ne prodiguerons pas, ont quelquefois un avantage, celui de mieux faire entrer dans l’esprit du lecteur les vérités que la prose avaient développées31.

Mais nombre de prosimètres n’affichent pas le sérieux des traités en vers. Ces derniers visent un public relativement indifférencié et font de la science leur motif central. Les prosimètres qui s’adressent à une lectrice adoptent une modalité badine. Leur ancrage dans une tradition issue du XVIIIe siècle est évident dans les Lettres sur la mythologie de Demoustier — un auteur que les préfaces à ses œuvres posthumes présentent avec insistance comme un amant passionné du beau sexe. Comme lui, le locuteur des prosimètres scientifiques prétend se résigner à traiter de science dans le seul but de plaire à la femme qu’il aime. Il enseigne en service commandé. Demoustier débute sa première lettre en indiquant :

Puisque vous m’ordonnez, Émilie, de vous retracer l’histoire des Dieux de la Fable,

Permettez que la poésie

S’entremêle dans mes discours :

Car de la Fable elle est l’amie, Et l’interprète des amours.32

Mulsant reprend ce schéma avec l’incipit :

Vous m’aviez ordonné, Julie, de vous faire le récit de la chasse aux insectes à laquelle je me livrai, le printemps passé, dans nos montagnes du Beaujolais ; peu rassuré sur mon talent, pour vous présenter l’esquisse de ce tableau d’une manière qui put vous plaire, je cherchais, je l’avoue, quelque raison pour m’en dispenser, cependant

Refuser quelque chose à cousine jolie

Est peu de mode en ce pays,

Surtout quand les talents à l’esprit réunis

S’efforcent à l’envi de la rendre accomplie.

Comment résister, d’ailleurs, au plaisir de vous écrire33 ?

La fiction a l’avantage de légitimer la sélection didactique des données. Le locuteur, craignant de déplaire par l’aspect rébarbatif du thème imposé, se garde de trop longues lettres, réclame l’indulgence s’il doit procéder à un exposé technique, et renvoie souvent sa lectrice à un lexique donné en annexe, plutôt que d’interrompre les lettres par des explications de nomenclature jugées pédantes. Mais ce dispositif relègue le savoir à une fonction secondaire. Toute occasion de compliment devient bonne à saisir : la réceptrice est sans cesse flattée, de sorte que l’émerveillement face aux beautés du monde n’est jamais qu’un moyen de la faire valoir. Son absence est regrettée régulièrement, et le paratexte entretient le doute sur l’existence réelle ou fictive de l’élève. De manière générale, les auteurs insistent sur la réalité de la correspondance, sans livrer le nom de la destinatrice, sauf Mulsant, qui explique que ses lettres sur l’entomologie ont été composées pour son épouse actuelle, à qui est aussi dédié son volume ultérieur sur l’ornithologie, qu’il affirme ne publier que sur ses instances. Bref, c’est la conversation amoureuse qui semble constituer le but principal.

Or ces éléments conduisent aisément les prosimètres à se faire grivois. Montbrison exploite sans vergogne le système de classification sexuel du « galant Linné » pour placer la botanique dans le boudoir. Les fleurs dont le pistil, organe féminin, s’entoure d’étamines plus longues, y deviennent à force de fausse gaze des amantes privilégiant les pénis développés :

(Étamines sensiblement inégales.)

Grands garçons préférés.

Ah ! quel titre, Madame ! Il fait monter sur vos joues un aimable et pudique vermillon. Si vous saviez tout ce que j’ai tenté pour vous l’épargner, et combien mon expression circonspecte est toujours plus mesurée que celles de mon modèle !

Le latin dans les mots brave l’honnêteté ;

Mais le lecteur français veut être respecté.

J’ai toujours devant les yeux cette sage maxime de notre maître Boileau ; et je crains bien que dans la route un peu scabreuse qui nous reste à parcourir, les avis de la sagesse ne me soient souvent nécessaires. Si je m’en écarte, Madame, semblable à la Minerve du grand Homère, daignez arrêter ma fougue, et me rappeler à l’ordre.

J’honore fort l’auteur pudique,

L’écrivain révérencieux,

Qu’au milieu d’un sujet cynique

La sagesse prend aux cheveux.

Ainsi fit le bon La Fontaine,

Honneur de notre nation ; Son aimable et facile veine,

Dans sa leste narration,

Mit un peu le plaisir en scène,

La pudeur en expression.

Mais rassurez-vous, Madame ; la pudeur sera ici dans le fond des choses, et dans le sujet philosophique.

Je ne sais trop, en y réfléchissant bien, sur quel attraits réels peuvent se fonder certaines préférences bizarres, et je laisse ce problème à résoudre aux connaisseurs34.

L’historien Pascal Duris rappelle que le système de Linné fut, de fait, parfois jugé « lubrique », de sorte que la poésie qui s’applique à le diffuser en français et via des personnifications « banalise un certain nombre de comportements sexuels inédits pour les lectrices35. » Mais, par contraste avec les vers de Delille sur les noces de la vallisnérie, Montbrison joue pleinement de ces équivoques, comme le souligne l’adjectif « philosophique », souvent synonyme de libertin au XVIIIe siècle. Il exploite sciemment une ambiguïté qui dût faire l’objet d’une sévère censure de la part de parents peu enclins à laisser leurs filles ouvrir de telles pages. Même le chaste Aimé-Martin promet toutefois à sa lectrice de retrouver l’amour partout dans la nature, puisque suivre Newton, par exemple, sera encore évoquer « l’attraction », tandis que la chimie permettra de traiter des « affinités singulières et inexplicables » entre les éléments36. Il n’est pas jusqu’à Delphine Philippe-Lemaître, qui, dans ses Lettres à Julie sur la botanique et la physiologie végétale, ne s’inscrive dans cette posture : malgré son identité féminine, la préceptrice improvisée couvre sa lectrice de compliments, et termine son livre en l’invitant à se reposer avec elle sous les cytises fleuris, avant d’entonner en guise de dernier poème une prosopopée de Sapho. On comprend dès lors que Bourdon demande aux lecteurs de ses Lettres à Camille sur la physiologie de l’homme : « qui vous a dit que ce livre fut frivole, plein de vers et de galantes sornettes37 ? » — le titre même laissait attendre ce type de légèreté, car ces éléments libertins et le désir de ne pas placer l’élève en position d’infériorité conduisent systématiquement les auteurs à décrier leur savoir comme leur aptitude littéraire. « Enfant de la gaieté et de la plaisanterie », selon les Lettres à Thémire sur la grammaire38, le genre relève de la bagatelle. Après des stances au printemps, Delphine Philippe-Lemaître écrit :

C’est aussi le moment le plus favorable à l’étude de la botanique ; je ne suis donc point étonné qu’il vous inspire le désir de connaître cette science charmante. Ce qui me surprend seulement, c’est que, pour vous l’enseigner, vous ayez fait le choix d’un professeur aussi peu recommandable que moi ; cependant, comme vous le voulez absolument et que je ne sais rien vous refuser,

Je vais, quoique fort ignorante,

Pour vous m’érigeant en pédante,

À vos regards surpris de mon air précieux

D’un ton docte et sentencieux,

Déraisonner avec aisance,

Et vous instruire de mon mieux

En défigurant la science.

Nous commencerons par jeter un coup d’œil sur les organes des plantes et sur les fonctions qu’ils sont destinés à remplir dans l’économie végétale. Cette étude, qui se nomme physiologie, est, je vous l’assure, aussi intéressante que la botanique proprement dite, à laquelle elle est intimement liée, et qui n’est, elle, qu’une simple classification des végétaux39.

Elle ajoute, rendant hommage à Aimé-Martin :

À ce début n’allez pas croire que, nouvelle Piéride, j’aie conçu la présomptueuse idée de me poser en rivale de cet aimable poëte qui devint le précepteur de Sophie et l’émule de Demoustier40.

Mais, dans son prosimètre mathématique, ce même Aimé-Martin avait indiqué le peu de cas qu’il faisait, lui aussi, du volet littéraire ou scientifique de tels textes :

N’allez pas vous persuader cependant, Eucharite, que j’attache à mon travail une grande importance, ni que je le croie capable de soutenir l’examen sérieux de la raison attentive ; non, vous le jugerez comme je l’ai fait, en badinant, et vous prendrez pour ce qu’ils valent vers et prose ; quand je dis vers, c’est par indulgence, car vous ne trouverez guères que de la prose rimée que bien que mal. C’est un enfant de l’imagination, un badinage qui sera charmant, s’il vous amuse, délicieux, s’il vous inspire quelque goût pour une science que vous souhaitiez connaître41.

C’est donc en compilateurs que ces écrivains se présentent, et pour décomplexer leurs correspondantes, ils tournent volontiers les savants en dérision, se moquant de leur sécheresse, de leur lexique, de leurs controverses ou de leur orgueil. Ainsi, Delphine Philippe-Lemaître n’hésite pas à envoyer quelques piques mordantes aux scientifiques, dans des vers comme

Convenez que peut-être est un terme commode

Dont le vague plaît fortement !

Aussi tous nos savants l’ont-ils mis à la mode,

Et je suis leur enseignement42.

On pourrait multiplier les citations dépréciant le savoir véhiculé par le texte, ses qualités esthétiques, ou la science elle-même : le prosimètre ne se juge pas capable de produire des chefs-d’œuvre et il affiche encore sa légèreté dans sa prosodie, privilégiant des vers courts, agencés de manière hétérométrique, alors que la poésie scientifique contemporaine emploie massivement l’alexandrin. Cette dernière abonde, certes, en professions d’inhabileté comparables ; mais chez ses maîtres, le genre entend rivaliser avec l’épopée au sommet de la hiérarchie des genres sérieux. Cette ambition lui permet de représenter pour les sciences un couronnement, que sollicitent et saluent les savants, tel Cuvier, pour qui Delille, consacrant quelques vers à Vauquelin, a assuré à ce chimiste un renom plus durable que tout discours en prose et que ses travaux mêmes43. Par contraste, le prosimètre, ouvert à l’humour, voire au burlesque, n’ennoblit ni n’héroïse les sciences, à un moment où ces dernières n’ont acquis leur légitimité que de manière relativement récente. Ces tentatives légères reçoivent donc un accueil mitigé de la part de certains savants. Patrin, minéralogiste membre de l’Institut, apporte sa caution aux Lettres à Sophie d’Aimé-Martin en assurant la rédaction de leur supplément scientifique, et une partie de la critique loue « la science véritable » transmise « sous les apparences d’un frivole badinage44 ». Mais l’astronome et physicien Biot dénonce un auteur au savoir incertain, qui, dégradant le projet de Delille, a pris « la physique, la chimie et l’histoire naturelle pour le sujet de ses madrigaux45 ». Or cette position est à rapprocher des analyses adoptées plus tard, dans « La Maison du berger », par Vigny, qui affirme que la poésie a perdu son aura et que « les hommes les plus graves / Ne posent qu'à demi [s]a couronne à leur front », parce qu’elle s’est compromise en « fille sans pudeur » dans des formes comme le « coquet madrigal46 ».

2.2. Triomphe de la prose ou sortie du littéraire ?

Le prosimètre a encore participé à la fragilisation de l’alliance entre poésie et science en minorant la valeur accordée aux vers, y compris chez des auteurs qui, comme Moucheron, Montémont ou Flammarion, rompent avec le modèle galant.

Même si leur expression s’écarte des normes discursives savantes, les poèmes scientifiques croient en la possibilité de dire la science en vers. Dans les notes des Trois règnes de la Nature de Delille, il arrive que Cuvier valide les tours du poète par des formules comme « il serait inutile autant que téméraire d’y rien ajouter47 ». Ici, la prose complète donc les alexandrins, mais elle ne véhicule pas seule le savoir. En revanche, cette tâche tend à lui être réservée dans les prosimètres. En une séparation accrue des fonctions attribuées à chaque forme, le vers y sert principalement à des interruptions digressives ; il prend rarement en charge la science, fût-elle élémentaire. C’est ce que souligne Aimé- Martin en 1822, dans la préface de la sixième édition de ses Lettres à Sophie, quand, après avoir indiqué les principales modifications apportées pour intégrer des découvertes récentes, il note :

Il est inutile, je pense, d’indiquer toutes les corrections et annotations que j’ai faites à la partie poétique de cet ouvrage : elles ne sont ni moins nombreuses ni moins importantes que celles dont je viens d’offrir le tableau, et qui appartiennent à la science48.

La répartition est évidente : la « partie poétique » n’est pas celle où figurent les contenus « qui appartiennent à la science ». Venue « délasser le lecteur fatigué des détails quelquefois arides de la science49 », son rôle consiste à divertir l’élève ou à embellir la leçon par des ornements ajoutés, de sorte que si la poésie scientifique ouvre le vers à la science, les prosimètres, pour leur part, juxtaposent une poésie non scientifique à des traités en prose. Dès lors, les passages en vers qui apparaissent dans les prosimètres ne peuvent guère servir à ennoblir ou « couronner » une science qu’ils n’évoquent pas, et le dialogue de Moucheron s’en explique sans ambages, en posant que l’expression poétique est contraire au didactisme. Les Principes élémentaires de botanique et de physique débutent en effet par un morceau de prose poétique chargé de figures et d’allusions mythologiques, dans lequel le père célèbre « une belle matinée du mois de mai ». Or l’effet de ce discours sur l’enfant est catastrophique : en prenant au pied de la lettre des formules comme « le Dieu du jour […] change en diamants et en rubis étincelants les gouttes de rosée50 », il se trompe sur leur sens et son père doit corriger cette erreur induite par le ton poétique, en invitant son élève à adopter une posture d’observation et d’expérimentation typique de la démarche scientifique. Il utilise dès lors une prose délestée de ces tours, employant des termes prosaïques et techniques, tandis que les fables en vers qui terminent chaque leçon, et où fleurs et éléments continuent à être personnifiés, apportent une pause récréative ou dispensent un enseignement uniquement moral. En d’autres termes, les prosimètres tendent à adopter la position d’un Buffon, voyant dans le vers une forme où « la raison ne porte que des fers51 ». Ils vont aussi dans le sens des poéticiens pour qui la science forme un contenu essentiellement prosaïque, de sorte qu’en traitant d’obstétrique, par exemple, un Sacombe a « consacré des vers à des détails qu’on ne souffre en prose que dans les écoles de médecine et de chirurgie52 ».

Car les critiques croissantes adressées à la poésie scientifique au cours du premier dix- neuvième siècle s’interrogent à la fois sur l’aptitude du vers à véhiculer un enseignement précis et sur la possibilité plus générale de concilier thèmes scientifiques et esprit poétique. Les savoirs positifs sont accusés d’éliminer fiction, imagination et sensibilité ; Chateaubriand affirme qu’ils désenchantent le monde ; Leopardi établit « une inimitié jurée et mortelle53 » (« una nemicizia giurata e mortale ») entre science et poésie, et Poe condamne le didactisme en poésie, posant qu’« une vérité, pour acquérir toute sa force, a plutôt besoin de la sévérité que des efflorescences du langage54 (« In enforcing a truth, we need severity rather than efflorescence of language55 »). Or ce second type d’arguments vise autant les prosimètres que les productions d’un Delille, et les deux types d’ouvrages s’édifient contre ce principe de séparation. Quand Aimé-Martin affirme que « les merveilles de la science et de la Nature présentent des tableaux inépuisables56 », il glose Chénier qui légitimait ses vers sur L’Invention en déclarant que « les sciences humaines / N’ont pu de leur empire étendre les domaines, / Sans agrandir aussi la carrière des vers57 ». Loin de se dérober à la poésie, les découvertes lui apportent de nouveaux objets. Elles ne périment donc un ancien imaginaire poétique que pour proposer à l’émotion des prodiges inédits, et c’est notamment pour prendre acte de ce retentissement, qui persiste à lier les deux domaines, que Flammarion accorde une telle place à la poésie dans son traité de 1865. Certes, l’exposé astronomique détruit « la poésie du spectacle [des] apparences58 », mais

La poésie, dont le souffle harmonieux berçait tout à l’heure notre âme suspendue, ne s’évanouira pas pour cela : elle reprendra au contraire un nouvel aspect et une nouvelle vie, et surtout une force plus puissante. La fiction ne saurait être supérieure à la réalité ; celle-ci va devenir pour nous une source d’inspiration, plus riche et plus féconde que la première59.

Pourtant, en dissociant leurs thématiques scientifiques et des vers présentés comme le site de la poésie, les prosimètres du début du siècle ont bel et bien fragilisé ce type de raisonnement — tout autant qu’ils ont enregistré une mutation de l’esthétique et de la sensibilité. Les Merveilles célestes n’ont pas été un échec commercial. Dès 1875, Flammarion peut se vanter d’avoir vendu 25 000 exemplaires de son traité, qu’il ne cessera de rééditer. Critique effective ou, plus probablement, prière d’insérer, en 1858 Le Foyer évoque un cours d’astronomie préparatoire qui inspire « le désir de rechercher dans des ouvrages plus complets et plus abstraits cette grande science encore si ignorée », et estime que Flammarion « a placé très-heureusement dans ses chapitres, des citations, des vers de nos grands poëtes [qui] aident puissamment à rendre agréable cette lecture déjà si attrayante60 ». Mais la reprise de l’argumentaire ancien ne doit pas faire illusion. Dans la préface de la seconde édition, Flammarion fait état d’une réception plus mitigée :

En relisant au milieu des silences du soir la première édition des Merveilles célestes nous avons observé que les trop nombreuses citations de vers nuisaient, malgré leur éloquence, à l’impression générale Nous nous sommes trouvé d’accord en cela avec quelques journaux qui, dans leurs critiques, avaient bien voulu nous faire la même remarque. Cette nouvelle édition est affranchie de cette surabondance de poésie rimée61.

Or ces coupures portent significativement sur les plus longues citations que Flammarion avait tiré des poèmes scientifiques en vers. Ici un passage de Chênedollé se voit amputé de 36 vers ; là un extrait entier de Delille est éliminé, alors même que sa mention permettait à Flammarion d’affirmer : « N’étais-je pas fondé à avancer plus haut que la réalité est supérieure à la fiction, même au point de vue du sentiment poétique62 ? » Les poèmes du début du siècle ont ainsi cessé d’apparaître comme l’application de cette thèse même.

Davantage, malgré les efforts déployés pour éviter les solutions de continuité entre vers et prose, Flammarion semble considérer les citations poétiques comme des hors-texte. Il poursuit en effet :

Nous avons remplacé les citations effacées par un nouveau choix de dessins spéciaux reproduisant le plus fidèlement qu’il est possible les vraies magnificences du ciel étoilé. La poésie du spectacle direct est en effet préférable à toute interprétation littéraire63.

Le vers perd donc jusqu’à sa capacité à faire tableau, sur le modèle de l’ut pictura poesis, et une telle formule montre que pour Flammarion, le recours au poème relevait encore d’un travail de juxtaposition, plus que d’un processus de réelle fusion entre science et vers ou prose poétique. In fine, loin de réaliser cette interpénétration, sa posture anthologique comme son désir de poétiser sa prose aboutissent derechef à faire ressortir un conflit stylistique entre écriture scientifique et poésie. La poésie reste le faire-valoir d’un cours élémentaire, elle n’en est pas le véhicule, encore moins le produit.

Pire, si Fabre ou Macé, comme on l’a dit, convoquent à leur tour dans leurs traités des vers de La Fontaine, c’est pour mettre en garde leurs lecteurs contre les erreurs véhiculées par « La cigale et la fourmi » ou « Les membres et l’estomac ». Car une autre caractéristique du XIXe siècle aura été sa prise de conscience de l’instabilité des savoirs. En 1818, l’une des plus féroces attaques formulées contre Aimé-Martin donne la parole à son élève, qui critique l’une des éditions révisées du prosimètre en le sermonnant :

L’oxygène, dites-vous, combiné avec l’arsenic, le cuivre et le mercure, forme nos poisons les plus ardens. […] Cette assertion était soutenable il y a quatre ou cinq ans ; mais en 1818, vous eussiez dû consulter nos ouvrages modernes : alors vous eussiez vu que le poison mercuriel très-actif que vous sous-entendez ici ne contient point un atome d’oxygène64.

Une telle formule montre qu’avec la révolution scientifique, la rapidité du renouvellement des connaissances était entrée en conflit avec le désir de les exposer au sein d’une œuvre pérenne, mais le débat cessait alors de porter sur des questions de genres : à l’arrière-plan des interrogations et des expérimentations portant sur les valeurs relatives de la prose, du vers ou du prosimètre, c’est le concept de littérature didactique qui se trouvait graduellement miné…

3. L’image sociale des auteurs

Les questions touchant à la poétique du prosimètre, à sa définition générique ainsi qu’aux critères de scientificité et de poéticité permettent de mieux saisir les spécificités de ce type de textes dans le paysage littéraire65. Reste à comprendre qui les écrit et pourquoi. Autrement dit, je suppose que les spécificités poétiques et génériques recouvrent des spécificités sociologiques — non pas qu’il existe un type social précis de l’auteur de prosimètre, ni qu’on puisse en déduire une physiologie de l’auteur de prosimètre. Je propose plutôt qu’une forme particulière et une poétique correspondent à une configuration sociale qui suscite une telle écriture et permet, dans une certaine mesure, sa réception. On doit donc, dans cette optique, chercher quelles sont les déterminations du prosimètre comme pratique littéraire, ce qui le fait exister comme pratique acceptable, voire reconnue dans la gamme des professions et le champ des pratiques éditoriales. Ainsi, je tâcherai de brosser à grands traits d’une part la position d’auteur qu’occupent quelques auteurs de prosimètre, d’autre part l’image d’auteur (ou éthos) qu’ils entretiennent aux yeux de la société.

3.1. Une ambition pédagogique

On a vu que le prosimètre se distingue du manuel et du traité en cela qu’il vise un public différent, un public qui n’est pas censé lire les ouvrages destinés à ceux qui étudient, à proprement parler, les sciences. À la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, l’auteur de prosimètre n’est donc pas par essence un professeur de collège ou un universitaire. L’exemple d’Aimé-Martin est caractéristique à cet égard. Dans l’« Avis au lecteur » de l’édition de 1842, il rapporte ainsi le succès de son ouvrage :

Le succès a dépassé mes espérances. Les femmes ont donné le mouvement ; soudain le préjugé s’est évanoui, et ces deux sciences, devenues presque populaires, sont entrées en même temps dans les boudoirs, dans les salons et dans les collèges66.

Dans l’indication de cette simultanéité, il faut comprendre que le livre d’Aimé-Martin a eu pour terrain privilégié « salons » et « boudoirs », tandis qu’une même tendance culturelle touchait les « collèges », mais par le biais d’autres livres. Sans doute l’auteur s’exagère-t-il un peu son influence, laissant entendre que l’évolution des programmes d’enseignement doit quelque chose à ses Lettres. On se contentera de confirmer la simultanéité, sans y voir particulièrement de relation de cause à conséquence. En tous cas, on peut retenir qu’Aimé-Martin situe la lecture de son ouvrage dans ces lieux aristocratiques que sont le boudoir (pour la lecture personnelle) et le salon (pour la lecture publique et la conversation).

Au siècle des Lumières, le goût de l’aristocratie éclairée pour les matières scientifiques n’est pas nouveau, non plus que la présence de savants dans les salons. La lecture de Delille, de ses Jardins, des Trois règnes ou encore de L’Imagination dans ces salons illustre une manière de rendre la science « sociable », voire galante67. Mais à la différence de ce modèle, Aimé-Martin, en minimisant le système des notes en prose en fin de chant, en liant prose et vers dans la page même, supposait que la lecture, intime ou publique, pouvait alterner deux types d’énonciation, donc de communication. Le ton galant alterne rapidement avec le ton pédagogue, le brillant des images avec la précision de l’information.

On comprend ainsi cette autre différence par rapport aux poèmes de Delille : Aimé- Martin prétend mettre à jour ses ouvrages, et essaye de le faire, en fonction du progrès des sciences. Il est donc patent que la fonction sociale qu’il s’invente n’est pas seulement celle d’éveiller le goût des sciences mais clairement celle d’enseigner ces sciences elles-mêmes. Malgré les apparences, il ne se limite plus à une propédeutique mais esquisse une véritable pédagogie. La préface de l’édition de 1811 confirme cette vocation : comme on lui a reproché d’être trop superficiel dans l’édition de 1810, il approfondit l’exposé scientifique dans la suivante68. Il n’adopte pas la position de retrait qui était celle de Delille, refusant d’entrer dans trop de technicité, mais assume un réel enseignement scientifique. C’est d’ailleurs ainsi qu’il sera reçu le plus souvent.

3.2. Le vers comme compensation spirituelle

Encore faut-il être prudent dans l’usage du terme pédagogie qui a pour nous des connotations républicaines. Car la pédagogie du prosimètre assume les déterminations idéologiques et sociales qui s’imposent, autour de 1800, à la figure aristocratique du précepteur. De même que pour Le Spectacle de la Nature de l’abbé Pluche, ou encore les Études et les Harmonies de la nature de Bernardin de Saint-Pierre, le maître mot de cette sorte d’enseignement scientifique était l’émerveillement69. Principe à la fois épistémologique, religieux et littéraire, le providentialisme motivait profondément l’imaginaire scientifique et la nature revêtait l’aspect et le sens d’une merveille, avec ses implications religieuses. Autant dire que la vocation pédagogique des livres d’Aimé- Martin comme de ceux de ses illustres devanciers était principalement de rendre grâce à la providence divine70. Le savoir étant avant tout une reconnaissance des bienfaits de Dieu, cette dimension spirituelle constituait une puissante justification de l’alliance des vers à la prose. En effet, la poésie autour de 1800 comporte encore une dominante, qui va s’affaiblir dans les décennies suivantes : sa fonction épidictique, présente notamment dans les genres de l’ode et de l’hymne. Ces genres poétiques et la tonalité qui leur revient sont particulièrement propices à l’émerveillement devant l’harmonie de la nature et à la louange de celui qui l’a créée71. Ainsi, dans la plupart des prosimètres didactiques où la grivoiserie ne prend pas le pas, les vers ne signalent pas seulement un effort esthétique de divertissement mais, du fait de la vocation spiritualiste de la poésie, manifestent que l’étude de la nature est indissociablement un hommage au Créateur.

C’était déjà une problématique du siècle des Lumières que le soupçon de matérialisme appliqué à toute science. Cela le deviendra plus encore au XIXe siècle. Et, comme on vient de le suggérer, la poésie pouvait faire office de caution spirituelle de bon aloi. Cette valeur associée à la poésie n’est pas explicitement revendiquée par les auteurs ni soulignée par les critiques. Je crois pourtant, au vu de l’histoire de la poésie et de la question du matérialisme scientifique, que la forme versifiée ne pouvait pas ne pas être reçue, dans les prosimètres, comme une contrepartie spirituelle au désenchantement prosaïque produit par la démarche scientifique. Le registre du merveilleux, la topique de l’harmonie et l’idée de providence me semblent donc une justification idéologique de la présence de vers dans un discours sur les sciences. Dès lors, les déterminations idéologiques du genre du prosimètre scientifique, ou de vulgarisation, supposent que son auteur soit lié à un univers de croyances religieuses qui seront de plus en plus mises à mal au cours du XIXe siècle. Et les considérations religieuses, voire simplement providentialistes, finiront par être exclues de la plupart des ouvrages scientifiques au cours du siècle, et parfois même exclues des manuels scolaires sous la Troisième République.

3.3. L’éthos du précepteur

Cette détermination idéologique est importante dans la formation de l’éthos du précepteur. Car c’est bien cette figure qui semble à la fois la position et l’image assumées ou revendiquées par les auteurs de prosimètres scientifiques au début du XIXe siècle. Voyons par exemple la manière dont Aimé-Martin se présente dans l’« Introduction » des Lettres à Sophie, en faisant abstraction du plus ou moins de fiction qu’il ajoute à la réalité : « Il y a quelques années, que me trouvant chez Sophie H***, nous eûmes ensemble plusieurs entretiens sur la physique et l’histoire naturelle72. » Ces premières lignes montrent que l’origine du livre tient à une jeune fille du monde, ce que signale l’anonymat appliqué à son nom, à un auditoire consistant en une seule personne, et à un climat d’oisiveté agréable qui n’a rien d’un établissement scolaire. On peut voir dans cette configuration aristocratique les conditions dans lesquelles exerce un précepteur, qui sont complétées dans les pages suivantes par le récit de la genèse proprement dite du livre :

Séduite par les expériences de cet homme surprenant [Lavoisier], elle résolut d’étudier la physique et de me prendre pour son guide. J’eus beau lui représenter qu’une partie des connaissances me manquaient ; que, pour lui faciliter l’étude des sciences, je serais obligé moi-même à des études considérables, Sophie ne voulut rien entendre ; et, tout à coup, comme le pauvre Sganarelle, je fus reconnu savant malgré moi73.

Il faut noter ici plusieurs points qui déterminent la configuration sociale et idéologique présidant à l’instauration d’un précepteur-auteur. C’est la curiosité naturelle d’une personne bien née qui suscite l’enseignement, et non une obligation légale égalitaire. L’idée de « guide » suppose aussi que la jeune fille conserve l’initiative et que la relation à son précepteur ne soit pas tant une soumission à une autorité instituée (l’École) qu’une demande légitimée par une position sociale supérieure (aristocratie). Ainsi, le précepteur répond à une commande et constitue son propre savoir « sur mesure », à destination de son commanditaire.

Ce qui distingue encore cette image de précepteur, c’est la part de galanterie qui s’introduit dans la situation d’écriture. Aimé-Martin signale d’ailleurs qu’une bonne part de cette galanterie s’est trouvée censurée par ses soins dès la seconde édition, au motif que cette partie du discours était trop étrangère au sujet, mais sans doute aussi parce que ce type de discours galant était déjà par trop démodé et sentait son XVIIIe siècle rococo74. Cette galanterie, en même temps qu’elle constituait un marqueur de littérarité de l’ouvrage, en le rattachant à la tradition de la poésie galante, est le symptôme d’une relation d’enseignement typique du préceptorat et qui disparaîtra des paradigmes ultérieurs.

La sexualisation de la situation d’énonciation, voulant qu’un homme mûr instruise une jeune femme, disparaît progressivement, non seulement parce que la dimension galante semble incompatible avec le projet éditorial et pédagogique, mais surtout parce que la différenciation sexuelle des lectorats, si elle ne disparaît pas, trouve du moins une autre expression au fil du XIXe siècle. En effet, les ouvrages de vulgarisation et les poèmes ou prosimètres scientifiques porteront de moins en moins souvent des mentions telles que « à l’usage des jeunes filles » mais plutôt, le cas échéant d’un destinataire précis, comme « à l’attention des jeunes gens des deux sexes. » Du moins les exemples qui perpétuent strictement le modèle galant doivent-ils être considérés comme étant le fait des auteurs les plus nostalgiques, les moins sensibles aux déterminations éditoriales contemporaines.

3.4. L’éthos du vulgarisateur

Plusieurs raisons justifiaient de distinguer un lectorat féminin des lecteurs masculins. Outre de bien évidentes raisons morales et religieuses, ou encore esthétiques, on peut encore retenir une raison d’ordre sociologique : les garçons pouvaient attendre qu’on leur enseignât en classe des sciences appliquées ou du moins utiles à une quelconque industrie, tandis que les femmes, et tout particulièrement les femmes de condition, épargnées par les soucis des métiers, pouvaient mieux se satisfaire d’une science désintéressée. Or, la génération suivant celle d’Aimé-Martin voit le développement de la vulgarisation scientifique et l’émergence de la figure du vulgarisateur, bien différente de celle du précepteur. Les deux motivations idéologiques essentielles de la vulgarisation à partir de la Monarchie de Juillet et jusqu’au début de la Troisième République sont d’une part l’émancipation intellectuelle de toutes les classes de la société, d’autre part la promotion des « connaissances utiles », qui favorisent la créativité, l’efficacité et la productivité dans les activités professionnelles75.

Le nouvel horizon idéologique qui s’offre à la vulgarisation n’étant plus pétri de religiosité et d’aristocratisme mais bien plutôt d’idéal démocratique et saint-simonien, voire capitaliste, on comprend que la figure du précepteur périclite — et aussi le prosimètre. Il faut néanmoins essayer d’expliquer la survivance des Lettres à Sophie jusqu'en 1833 (11e édition chez Ledentu avec encore un ajout sur le calorique rayonnant) et des Lettres sur l’astronomie d’Albert Montémont, de 1823 jusqu'en 1859.

Montémont représente une génération de transition entre le précepteur qu’était Aimé- Martin et les vulgarisateurs qui prospèreront dans la seconde moitié du siècle. Les critiques des Lettres sur l’astronomie aident à comprendre ce qui change alors dans la configuration sociale du prosimètre scientifique. En 1826, le compte rendu de l’ouvrage par le baron Trouvé fait remarquer que Montémont ne s’adresse plus à une marquise comme le faisait Fontenelle, ou à une Sophie comme Aimé-Martin, mais à « un ami digne de l’entendre76 ». Autrement dit, le statut de l’auteur se rapproche de celui de son auditeur, le fossé de connaissance et de condition s’atténue et le marquage social s’estompe. Par ailleurs, le principe générique de la « lettre » n’implique plus la condescendance intellectuelle du précepteur mais plutôt la fraternité des honnêtes hommes s’instruisant mutuellement. S’il ne s’agit pas encore d’un marquage républicain, du moins cette relative neutralité sociale prépare-t-elle le terrain au mouvement populaire de vulgarisation.

Lors de la réédition de 1838, Viennot recommande le livre « aux lecteurs des deux sexes » et même aux « adeptes77 ». C’est d’une part un changement stylistique : abandonnant la galanterie et les affèteries rococo d’Aimé-Martin, Montémont affecte ce qui peut être perçu et qualifié, à l’époque, de style viril. Ce changement semble répondre à une exigence esthétique aussi bien que scientifique mais correspond aussi à l’idée que la vulgarisation doit pouvoir satisfaire les esprits les plus exigeants, d’où la mention des « adeptes ». De fait, plusieurs critiques signalent que même les spécialistes peuvent trouver de l’intérêt à cette lecture et y reconnaître d’authentiques qualités scientifiques sans être importunés par des spécificités d’ordre poétique.

Contrairement à Aimé-Martin qui, au fil des rééditions ajoutait plus de vers qu’il n’en retranchait, Montémont réduit le nombre de vers dans son ouvrage en se recentrant sur des odes récapitulatives qui concluent chaque lettre. Le vers y a encore une fonction de célébration mais vaut surtout pour ses vertus mnémotechniques. Plus généralement, le partage entre vers et prose se fait plus net que chez Aimé-Martin et n’intervient plus au milieu d’une phrase ou d’un raisonnement.

3.5. Le marché libéral du prosimètre scientifique

Ainsi, l’ouvrage de Montémont ne confère plus à son énonciateur le charme d’un précepteur pouvant séduire l’esprit d’une jeune fille, mais l’autorité d’un professeur pouvant s’adresser aux classes des collèges, ainsi que le confirme le jugement de Tissot en 1825 :

Il serait également à souhaiter qu[e ces Lettres] fussent introduites dans toutes les maisons d’éducation pour graver de bonne heure dans l’esprit des jeunes disciples des lettres quelques notions qu’ils acquerraient presque sans peine, et qui les empêcheraient d’être étrangers à des connaissances aussi curieuses qu’utiles, et même nécessaires pour tout le monde78.

Dans ce désir de généralisation du public se manifeste un projet de société plus qu’une appréciation esthétique. En effet, au fil du siècle, les critiques semblent mettre en avant un principe de jugement des livres que l’on pourrait dire libéral et qui contribue à renforcer l’idée que la posture de l’auteur répond à une attente sociale. Tissot écrivait déjà en 1825 que « cet ouvrage, qui a déjà eu plusieurs éditions, prouve que l’auteur a répondu à l’attente publique79. » Et Babinet explicite ce jugement à l’occasion de la dernière édition, en 1859 :

Il y a dans le monde moral comme dans le monde industriel, pour un produit quelconque, le fabricant, le commerçant et le consommateur. M. Albert Montémont a fait très bien la part de ces trois sortes de personnes qui concourent également au succès d’un produit qui en soi-même a de la valeur80.

Les termes de « produit » et de « consommateur », qui peuvent sembler étonnamment modernes pour parler d’un livre, signalent deux choses. D’une part, le prosimètre, objet toujours étrange et hybride, n’appelle pas tant un jugement rhétorique, se référant aux modèles traditionnels du genre, qu’un jugement fondé sur l’accueil du public, autrement dit sur l’intérêt manifesté par la société. D’autre part, l’auteur de prosimètre n’y trouve plus une image d’auteur mais de producteur ou de « fabricant ». L’approche est sans doute dévalorisante à l’aune des valeurs littéraires, ou même scientifiques, c’est-à-dire dans l’ordre des jugements proprement culturels. Mais elle fait de ce fabricant l’inventeur d’un objet qui répond à un besoin social. Ceci s’insère assez bien dans la diversité des pratiques d’écriture de Montémont. Il était principalement géographe et publiait des livres savants, mais souvent accessibles au public, sur la géographie. Sa production de vers était surtout liée à une activité de chansonnier : membre fondateur du Caveau, la poésie était pour lui une sorte de loisir à la fois prestigieux et léger qui l’avait amené à rimer sur nombre de sujets de circonstance81. Il avait donc conjoint un esprit scientifique à un talent de versificateur pour exploiter et réinventer une forme de vulgarisation mixte. Mais cette invention était trop instable et le vers n’y survivait qu’à grand peine, au titre d’anachronisme, chez ce bonapartiste éternellement nostalgique de l’Empire. La grande masse de la vulgarisation du milieu du siècle devait marginaliser de plus en plus le vers à mesure que la vulgarisation devenait un métier bien défini et bien distinct de celui de versificateur.

3.6. Survivances du prosimètre à l’ère des vulgarisateurs et de la République

Après les deux formidables succès du début du siècle que représentent les Lettres à Sophie et les Lettres sur l’astronomie, environnées d’une pléiade d’imitations moins remarquées, le prosimètre didactique, et tout particulièrement le prosimètre scientifique semble se faire plus rare. Outre toutes les raisons proprement littéraires, scientifiques et éditoriales que l’on peut invoquer pour cette raréfaction et même cette disparition, un argument sociologique s’impose de nouveau. Les raisons qui laissaient survivre des figures de précepteur telles qu’Aimé-Martin ou Montémont vont s’effacer peu à peu et, surtout, d’autres figures vont assurer au sein de la société les mêmes fonctions. C’est tout particulièrement l’état de vulgarisateur qui s’invente dans les années 1830 et se développera de manière spectaculaire à partir du milieu du siècle. Au contraire de l’auteur de prosimètres, le vulgarisateur n’est plus un amateur éclairé brillant par son esprit et garantissant une moralité traditionnelle. Il s’agit souvent d’un spécialiste qui n’a pas réussi dans sa spécialité et prend alors place dans la presse et l’édition, ou demeure à l’intersection du champ des institutions scientifiques et du champ de la presse82.

Mais sa production écrite ne peut guère se permettre ce qui apparaît désormais comme la fantaisie des vers. Tandis que l’honnête homme du début du siècle prouvait non seulement sa culture mais probablement aussi sa spiritualité en citant ou en écrivant des vers, l’« écrivain scientifique » du second XIXe siècle doit les rejeter comme une marque d’archaïsme. En effet, le succès d’Aimé-Martin et de Montémont a probablement attaché durablement une connotation religieuse, voire politique (royaliste pour l’un, bonapartiste pour l’autre), à la pratique du prosimètre didactique.

Il est révélateur que Camille Flammarion soit l’auteur qui, dans la seconde moitié du siècle, pratique le plus fréquemment le mélange de vers et de prose sur un sujet scientifique. Car il n’apporte pas un contre-exemple de l’idée selon laquelle le modèle du vulgarisateur succède à celui de l’auteur de prosimètre. Flammarion représente plutôt une résurgence anachronique du paradigme spiritualiste. Flammarion est porté par le succès grandissant de la vulgarisation scientifique. Néanmoins, un livre tel que Les Merveilles célestes, qui connaît, on l’a vu, treize éditions de 1865 à 1913, s’apparente plus aux Lettres sur l’astronomie de Montémont qu’à l’Astronomie populaire d’Arago83. L’insertion fréquente de vers dans la prose, ainsi que la poétisation de certaines pages de prose répondent en effet très précisément à une exigence spirituelle et à une réactivation du modèle de l’émerveillement. Certes la foi de Flammarion n’est pas orthodoxe. Ses croyances au spiritisme, au voyage astral, aux vies extra-terrestres, etc., le démarquent des vulgarisateurs religieux patentés. Par ailleurs, son épistémologie ne se fonde pas sur le providentialisme. Mais il récupère le modèle de la contemplation poétique du début du siècle, comme le montrent ses citations poétiques.

En outre, la position sociale de Flammarion confirme qu’il n’appartient pas au modèle du vulgarisateur habituel : il ne construit pas sa carrière et son œuvre dans l’orbite des institutions et des éditeurs mais en concurrence avec eux. Après une brève première phase où il tente d’utiliser l’institution scientifique et les éditeurs habituels, il développe sa propre institution (l’observatoire de Juvisy) et sa propre maison d’édition (les éditions Flammarion fondées par son frère). Ainsi, le mélange qu’il pratique entre vers et prose constitue le symptôme ou l’aspect formel et littéraire de sa position sociale excentrique, comme de sa pensée, aussi illuminée que scientifique.

À la fin du siècle ou après 1900, lorsque les vers sont introduits dans des ouvrages de prose, c’est selon une configuration sociale et pédagogique bien différente. C’est dans le manuel scolaire républicain qu’apparaissent parfois des citations poétiques associées à des exposés scientifiques. Deux exemples me semblent représentatifs : les Zigzags à travers les choses usuelles, livre de lecture courante, publiés en 1882 par Georges Renard chez Fauve et Nathan et Les Grands Écrivains scientifiques de Gaston Laurent, plusieurs fois réédités par Armand Colin de 1907 à 191984. Tous deux parfaitement laïcs et peu portés au spiritualisme, ces auteurs présentent un éthos de pédagogue de la Troisième République, pour qui la science, divulguée égalitairement à toutes les classes, voire aux deux sexes, n’amène pas à la contemplation de l’œuvre divine mais à une prise de conscience de la maîtrise humaine sur le monde. Dans leur cas, les poèmes sont introduits en fin de chapitre ou en note : leur situation est explicitement marginale et non centrale dans le texte. Chez Georges Renard, les vers sont présents comme prétexte à l’exercice de récitation, mais également pour développer certains aspects de la leçon qui précède, y ajoutant de la morale, du pathétique, du lyrisme ou simplement une imagerie poétique.

Pour Gaston Laurent, il s’agit de comparer la suggestivité de la prose des grands scientifiques avec celle des grands poètes. Dans un cas comme dans l’autre, l’auteur du manuel semble ainsi revêtir l’éthos d’un professeur humaniste et républicain, reconnaissant diverses qualités à la poésie mais refusant qu’elle risque de contaminer la prose rationnelle par des relents de spiritualisme déplacés. C’est à cette époque, plus précisément en 1902, qu’une réforme de l’enseignement longuement débattue crée un baccalauréat scientifique, manière d’entériner la nécessaire spécialisation et par conséquent le divorce entre enseignement des sciences et enseignement des lettres85.

Les quelques figures que nous avons essayé de cerner au fil du XIXe siècle montrent que l’auteur de prosimètre scientifique occupe une situation sociale rare et complexe. Il mêle différents discours, registres, styles et traditions non seulement au sein de sa bibliographie personnelle mais dans un même ouvrage, créant ainsi une identité d’auteur, un éthos, composite. Un tel auteur gère une position et une image sociale de transition entre le modèle aristocratique du précepteur et celui, plus démocratique, du vulgarisateur. Une fois que les lois républicaines ont ramené la vulgarisation scientifique dans le giron de l’institution scolaire laïque, ce sont des professeurs qui gèrent ce legs du passé en introduisant des vers dans leurs manuels. Ainsi, de la fin du XVIIIe siècle à la IIIe République, on passe d’une mode aristocratique à un idéal démocratique. Mais les valeurs que connotent l’usage des vers aussi bien que l’enseignement des sciences compliquent cette transition. Il s’agit en effet de définir un public (sexe, âge, classe sociale, croyances...), de prendre des positions idéologiques (spiritualisme/matérialisme, providentialisme/laïcisation), et de répondre à une demande sociale en se faisant une place entre la famille et les institutions publiques. Bien au delà d’une question formelle, le mélange de la prose et des vers reflète donc toutes ces problématiques.