Dans le corpus rabelaisien se lit à plusieurs reprises le mot hazard, le plus souvent avec un h à l’initiale, avec un d ou non en finale. Mais on aurait tort d’y reconnaître notre « Hasard », sinon par le fait d’un déplacement de sens qui ne s’imposera qu’un peu plus tard dans la langue. À en croire les dictionnaires, c’est à Jodelle, dans sa Didon se sacrifiant, que pourrait revenir la primeur de la plus ancienne attestation de hasard en son sens moderne ; si la critique peine à dater avec précision la pièce, il est certain qu’elle fut écrite entre 1553 et 1557. C’est-à-dire juste après la mort de Rabelais (†1553) et, a fortiori, la publication de son Quart livre (1552).

Bref, la naissance du Hasard moderne en français ‒ de cette force dont nous disons volontiers qu’elle fait bien ou mal les choses ‒, n’aura pas été connue expresso verbo par un écrivain dont la dernière tâche fut pourtant, s’il en est bien la source, d’adjoindre un petit lexique à son dernier opus : la « Briefve declaration d’aucunes dictions plus obscures ». Nous pouvons néanmoins demander à Rabelais ce que son œuvre nous apprend de notre Hasard, en enquêtant d’abord sur les implications du terme (h)azar(d/t) dans la geste pantagruéline ; ensuite, et plus généralement, sur la façon dont la fiction rabelaisienne met en jeu une vaste réflexion sur les vicissitudes d’une puissance que les hommes de la Renaissance nommaient alors « Fortune ».

1. Hazards de l’enquête lexicale

Chez Rabelais, le hasard ‒ et a fortiori les hasards ‒ ou encore les « cas de hazart » (G, xxxv, p. 99)1 ou « cas [...] hazardeux » (TL, xxiiii, p. 425) représentent le ou les dangers que réserve un avenir imprévisible. Soit une acception qui ne permet pas tout à fait la généralisation en une force abstraite, propre au sens moderne. Les graphies du mot varient dans la geste, qui connaît en outre les verbes hazarder et l’adjectif hazardeux, lesquels dénotent toujours le danger, le plus souvent comme conséquence d’un choix téméraire, sinon outrecuidant. À la fin du Tiers livre, Pantagruel évoque avec méfiance ‒ en annonçant les péripéties du Quart livre à venir ‒ une pérégrination « plene de azard [sic pour le singulier], pleine de dangiers evidens » (xlvii, p. 495), dans un doublet qui fait du (ou des) danger(s) un parasynonyme du hasard. On notera que, dans ce dernier exemple, l’emploi du singulier azard semble montrer la voie vers le Hasard que nous connaissons, sans s’y apparenter toutefois.

Dans un monde aventureux où peuvent se multiplier les risques, il apparaît fort imprudent de se hazarder, comme Picrochole et ses conseillers, dont la témérité est l’effet d’une hybris évidente : dans Gargantua, Picrochole ‒ cette caricature de Charles Quint et de sa devise Plus oultre ‒ « par oultrecuidance se hazarda plus que devant » (xlviii, p. 131). Aller au-devant des hasards, voici donc qui ne pourrait se justifier qu’après avoir pesé tous les risques qu’ils induisent. Comme le résume Panurge dans le Quart livre, « n’hazardons rien, à ce que soyons nazardez » (lv, p. 668) ‒ c’est-à-dire : défier les hasards, c’est risquer de prendre un bourre-pif, pour transcrire l’équivoque avec les mots d’Audiard.

Hazard, hazarder, hazardeux portent donc toujours, chez Rabelais, la nuance dangereuse qui est celle de son étymologie : celle du mauvais coup au jeu ‒ le jeu de hasard ayant acclimaté, par l’intermédiaire de l’espagnol, le mot arabe az-zahr, « dé à jouer », en français médiéval. Or les jeux n’ont cessé de passionner un auteur qui concevait certainement son grand Œuvre comme un Jeu de très haute tenue (Menini 2019, 2022a), véritable « jeu des perles de verre » avant l’heure, dans lequel le Hasard ne saurait jamais être aboli d’un seul coup (serait-il d’éclat). Sans rouvrir le dossier des jeux de Gargantua (G, xxii, p. 58-63), rappelons seulement que les dés sont jetés dans le Tiers livre (xi, p. 383), et que Rabelais y met scrupuleusement à contribution le Libro delle sorti de Lorenzo Spirito, que François Juste avait publié à peu près en même temps que la Pantagrueline Prognostication de 1532. Michael Screech (1976) et Stéphan Geonget (2007) ont consacré deux études importantes au jeu de Rabelais avec ce livre que la traduction française avait transmis sous le nom titre « Passetemps de la fortune des dez ». Toute enquête sur Rabelais et le hasard devra garder à l’esprit qu’un étymologiste patenté comme Maître François, joueur s’il en fut, ne pouvait concevoir la question sans préoccupation ludique ‒ celle d’une « Fortune des dés » qui n’en engage pas moins des considérations très sérieuses, qu’elles soient existentielles, théologiques ou métaphysiques.

Par-delà les hasards divers, la force qui est à l’œuvre dans la rencontre heureuse ou la « malencontre » ‒ cette Cause sans cause, cette raison défiant apparemment le principe de raison ‒ c’est, à la Renaissance comme dans le monde latin, la Fortune. Non que cette Fortuna recoupe exactement les prérogatives de notre Hasard moderne, mais l’on ne saurait aborder la question du hasard et de la contingence sans proposer certains éléments de fortunologie. Si la Fortune avait permis à Rabelais de porter l’œil sur un tel barbarisme, il n’aurait pas manqué de le juger monstrueux, comme « certaine diction monstrueuse composée d’un mot Latin et d’un autre Grec » (« Briefve declaration », QL, p. 711). Sous cette bannière monstrueuse, donc, l’idée sera d’avancer quelques prolégomènes à une compréhension de la Fortune dans l’œuvre de Rabelais, à la lumière d’éléments nouveaux relatifs à la biographie intellectuelle et de ce qu’on pourrait appeler le parergon de l’auteur, en marge de son œuvre française (devise d’éditeur, correspondance, livres annotés).

Dans un article paru en 1980 dans la revue italienne Bérénice, Yves Giraud avait offert une première cartographie de « La Fortune dans l’œuvre de Rabelais ». Pistant les fréquentes apparitions du motif dans la fiction rabelaisienne, Giraud réunissait un bel ensemble thématique (aux enjeux lexicaux, mythologiques, herméneutiques). Pour autant, sa conclusion était un peu décevante : la Fortune ne serait pas un thème majeur chez Rabelais ; les nombreuses occurrences du motif apparaîtraient dans des passages « mineurs » ; « Rien de tout cela n[e serait] original » ‒ ce qui était prévisible, du reste, selon Giraud, pour une œuvre « teintée de stoïcisme et un univers [celui de Rabelais] décidément chrétien ». Passons sur la vieille question du prétendu « stoïcisme » de Rabelais2, pour relever que l’ « univers décidément chrétien » de l’écrivain n’a rien d’un argument contre la Fortune ; au contraire, peu de questions sont aussi épineuses pour un chrétien que celle de la contingence (et, par ricochet, du libre arbitre) dans un monde régi par la Providence, tout particulièrement à une époque où les philosophes antiques font l’objet d’une intense relecture et où la Réforme fait trembler la question de la prédestination.

« Au rebours », comme dirait Panurge, tout porte à croire que le motif de la Fortune doit être considéré comme riche, puissant et fécond chez Rabelais. Les leçons de certaines marges du corpus, tout comme les lectures attestées de l’écrivain et l’évolution de son œuvre (de 1521 à 1552), permettront de fournir des éléments de démonstration.

2. Les « choses fortuites », de 1520 à 1552

Une petite douzaine d’années avant la parution de Pantagruel, Rabelais avait tenté de pousser la porte de la République des Lettres en écrivant au grand Guillaume Budé, premier humaniste du royaume de France. La lettre qui nous est parvenue ‒ et dont nous possédons encore l’autographe ‒ n’a pas encore livré tous ses secrets, et mérite une relecture (Menini, 2022b). À la faveur d’une connivence entre lecteurs hellénistes du Ploutos d’Aristophane, Rabelais y joue savamment à échafauder une petite fiction allégorique dans laquelle le dieu de la Richesse est sommé de rejoindre Budé, qui l’avait lui-même appelé à son secours dans sa correspondance avec Érasme. Que Rabelais ait sciemment mis en scène la figure de Ploutos, fils aveugle de Tychè (la Fortune grecque), à une époque où Budé venait de faire paraître sa méditation sur Le Mépris des vicissitudes (De contemptu rerum fortuitarum, 1520), n’a rien d’un hasard de la part d’un jeune moine franciscain (pauvre, donc !) qui devait alors avoir lu presque tout ce qui se pouvait lire de la plume du grand Budé. La période poitevine de Rabelais, durant laquelle il pratiqua le grec avec Pierre Lamy, laissera des traces profondes dans sa vie ultérieure et dans sa fiction française ‒ jusqu’à constituer le terme un temps imaginé d’un nostos (Glidden, 2000), d’un « retour » homérique dans le pays des Lanternes, ce qu’atteste le dossier du Ve livre.

Le De contemptu rerum fortuitarum de Budé demeure un ouvrage méconnu. Il n’a jamais été traduit en français. Il a pourtant connu plusieurs rééditions et suscité les commentaires savants de Toussaint (Thouzat) ; Budé en prévoyait même une ultime édition (qui ne vit jamais le jour), qui tînt compte de ses dernières corrections manuscrites (La Charité, 2021). On le sait : plus de trente ans après la parution du traité de Budé, la dernière définition du pantagruélisme, dans le Quart livre, comme « gayeté d’esprit conficte en mespris des choses fortuites » (Prologue, p. 523) constitue plus qu’un clin d’œil au livre du maître (La Charité, 2008), qui n’aura jamais cessé de faire porter son influence sur Rabelais, budéen jusqu’au bout. Dans le De contemptu, Budé usait de sa propre expérience des revers de fortune pour proposer une longue méditation sur la nécessité de mépriser les « hasards » de la vie, afin de se consacrer aux vrais biens spirituels, à la Philologie et à la Philosophie. Bien que Budé ne cite presque jamais ses sources ‒ mais l’édition annotée par Toussaint donne quelques clefs en la matière ‒, sa croisade contre la vaniloquentia des stoïciens, c’est-à-dire contre ceux qui en appellent à une impossible apatheia (Lecointe, 2006), le rapproche d’un modèle omniprésent : Plutarque, dont une partie du corpus des Moralia dessine une philosophie qui s’écrit entre les bornes de Tychè, Fortune, et de Pronoia, Providence (Frazier & Leão, 2010). Avant son De transitu (1535), Budé avait fait sienne l’injonction plutarquéenne de révérer la Providence divine en évitant le double écueil spéculatif du Tout-Hasard épicurien et du Tout-Destin stoïcien. Il ne fait aucun doute que Rabelais reconnaissait dans l’auteur du De contemptu la posture d’un Plutarque chrétien. De fait, Budé avait très tôt traduit deux opuscules des Moralia traitant de la Fortune : Fortune des Romains et Fortune et vertu d’Alexandre.

Or, que lisait Rabelais à Fontenay-le-Comte ? Entre autres, parmi les Moralia édités en fascicule par Jérôme Aléandre, le De fortuna (περὶ τύχης). L’édition grecque du traité que possédait Rabelais ne porte pas d’annotation autographe, mais elle appartient à la pièce qui, dans le recueil factice aujourd’hui conservé à la Fondation Bodmer3, a reçu l’ex-libris de Rabelais : F.[rater] Francisci Rabelaisi Chinonensis. Rares sont les livres de la période poitevine qui nous soient parvenus : ce De fortuna (publié avec deux autres essais de Plutarque) en est un. Rabelais fut toute sa vie un lecteur des Moralia puisque, outre ces fascicules séparés, il posséda tour à tour une Aldine de 1509 et une édition frobénienne de 1542 (Menini, 2014, p. 567 sq.). Le De fortuna de Plutarque est « un écrit de philosophie éthique, au caractère polémique, où l’auteur réfute la doctrine de ceux qui considèrent que c’est la τύχη [fortune] qui gouverne la vie des hommes et où il défend la valeur de l’εὐβουλία [bonne délibération] et de la φρόνησις [prudence], indispensables pour vivre bien et heureux » (Becchi, 2010, p. 48).

Près d’un quart de siècle plus tard, dans les années 1540, on retrouve Rabelais annotant Plutarque, encore et toujours, cette fois-ci dans son exemplaire des Opera omnia de 1542 ; parmi les traités ayant retenu la plume de l’helléniste figure le De fato (περὶ εἱμαρμένης), dont aucune traduction latine n’était encore disponible (et dont Amyot traduirait bientôt le titre par « De la fatale destinée »). On peut penser que c’est pendant la genèse du Tiers livre que Rabelais a porté dans les marges de son exemplaire les termes-clefs du traité : « fortuna » (qui traduit τύχη), « Casus » (qui traduit αὐτόματον)4 et « Providentia » (qui traduit πρόνοια)5 ; c’est par exemple ce dernier terme de Providentia qu’il pouvait inscrire face à un axiome tel que celui-ci : « Λοιπὸν δ’ ἂν εἴη καὶ περὶ προνοίας εἰπεῖν, ὡς αὐτή γε περιείληφε τὴν εἱμαρμένην » (De fato, 8, Mor. 572F), c’est-à-dire, dans la traduction d’Amyot : « Il reste maintenant à discourir de la providence divine, car elle comprent mesme la fatale destinée » (559b). Nous sommes certes après 1542, et le but de cet excursus n’est pas d’imposer Rabelais en théoricien de la Fortune, providentielle ou non. Toutefois, des années 1520 aux années 1540, il appert que Rabelais aura lu continûment et Plutarque et Budé ‒ et le premier parfois sous les auspices du second ‒, deux auteurs n’ayant cessé de thématiser la question des vicissitudes humaines au regard d’une philosophie de la Providence. Il y a là de quoi comprendre que les mentions des hasards comme de la Fortune chez Rabelais, qu’elle soit bonne ou male Fortune, « Fortune la diverse » (CL, xxvi, p. 788) ou « forte fortune » (P, vi, 233), sont à replacer dans un panorama théorique gréco-latin dont on ne saurait faire l’économie.

3. La devise d’éditeur et les frères fredons

Cet arrière-plan théorique s’impose avec d’autant plus de force que nous savons depuis quelques années que Rabelais fit usage d’une devise d’éditeur qui mettait la Fortune grecque au premier plan : Ἀγαθῇ τύχῃ, c’est-à-dire « À la Bonne Fortune » ‒ devise exprimée parfois sous une forme longue (ΤΥΧΗ ΑΓΑΘΗ ΞΥΝ ΘΕΩ, « À la Bonne Fortune, avec Dieu ») dans un blason gravé expressément pour signaler l’intervention éditoriale de l’écrivain-correcteur chez ses imprimeurs de prédilection François Juste et Sébastien Gryphe.

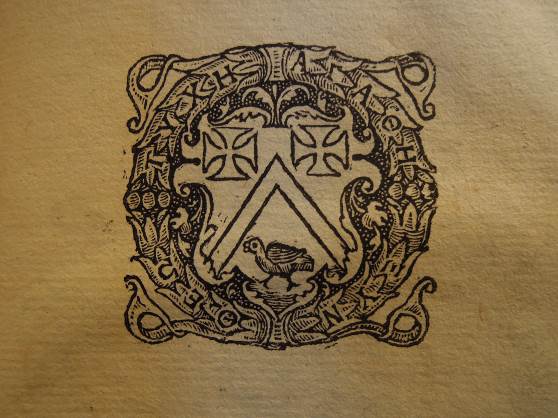

Figure 1 - Blason de Rabelais éditeur

Source : Angeli Politiani Opera. Quorum primus hic tomus complectitur Epistolarum libros XII. Miscellaneorum Centuriam I. Omnia jam recens à mendis repurgata (éd. Rabelais), Lyon, S. Gryphe, 1533 ; collection particulière

Il reviendra à Claude La Charité de faire la lumière sur toutes les implications de cette devise grecque (La Charité, à paraître) ; quelques éléments d’élucidation ont déjà été fournis dans le numéro 2 de L’Année rabelaisienne (2018)6. Agathè Tychè (ou Bona Fortuna) ‒ dont le culte est bien attesté dans l’Antiquité (Dimopoulou-Piliouni, 2012) ‒ semble avoir été choisie comme figure tutélaire par Rabelais pour plusieurs raisons : mythologiques, philosophiques, astrologiques, médicales. Certaines des miscellanées dont Rabelais a fait son miel recensaient avec patience les témoignages anciens relatifs à la déesse (Bonne) Fortune : qu’on pense par exemple aux Geniales dies (1522) d’Alessandro Alessandri7 ou au De deis gentium (1548) de Lilio Gregorio Giraldi8. Fortuna était l’une des figures favorites des allégoristes de la Renaissance (Buttay-Jutier, 2008). Contentons-nous ici de noter que la version longue de la devise, celle qui figure autour du blason gravé, ajoute « Dieu » à la Bonne Fortune : difficile de ne pas lire dans cet attelage un condensé des réflexions de Rabelais, lecteur de Budé, sur les hasards de la Fortune dans un monde régi par la Providence...

C’est dans son édition portative d’Hippocrate (1532) que Rabelais fait apparaître pour la première fois sa devise courte : on la trouve, au verso du titre, immédiatement sous l’épitaphe du grand médecin de Cos que nous a transmise l’Anthologie grecque. Par comparaison avec l’ars-τέχνη d’Hippocrate, l’apprenti philologue Rabelais ne s’attribue que la fortuna-τύχη. On appréciera le topos d’humilité malicieuse. En optant ensuite pour un blason qui ajoute Dieu (θεός) à Fortune, Rabelais signale non seulement deux lieux astrologiques (Bona Fortuna et Deus), mais les grandes instances qui, depuis Platon, animent la réflexion théorique sur la marche du monde : la nature et le hasard, mais aussi l’art et Dieu (voir Lois, livres iv et x). Quelle est la place du médecin dans un monde qui semble parfois soumis à une contingence indomptable ?

La lecture de Galien donnait à Rabelais d’autres munitions spéculatives. Dans la grande édition aldine (1525) qu’il a copieusement annotée, on trouve par exemple plusieurs marginalia autographes face au Protreptique (premier opuscule des Opera, comme il se doit). C’est aussi l’un des textes galéniques qu’Érasme avait traduit en latin (1526), surmontant certaines difficultés dans sa transmission. Dans le début de cette exhortation à l’étude de la médecine, Galien oppose ‒ dans une sorte d’ekphrasis à la manière de la Table (Pinax) de Cébès ‒ la Fortune, déesse aveugle, à Hermès, l’artiste universel. Le médecin, selon Galien, doit rallier le cortège d’Hermès, contre les charlatans qui suivent Fortune.

Que Rabelais, homme de l’Art, médecin et philologue, éditeur d’Hippocrate et de Galien en 1532, se soit rangé sous la bannière de Fortune, voilà qui ne manque pas de sel. Tout porte à croire que Rabelais l’a fait en connaissance de cause, pour prendre facétieusement le contrepied de l’allégorie galénique, qui n’était pas sans rappeler des oppositions symboliques comme celle qu’on pouvait trouver dans la Fortune des Romains de Plutarque entre Τύχη, Fortune, et Ἀρέτη, Vertu. Le jeu était d’autant plus délicieux, dans les officines lyonnaises, que la devise de Rabelais entrait en consonance souriante avec la devise de Sébastien Gryphe, ce motto que l’imprimeur allemand avait emprunté à la ville de Lyon pour lui témoigner son attachement : Virtute duce, comite fortuna (« La vertu pour guide, la fortune pour compagne »), sentence de frappe cicéronienne qui fut très souvent reprise à la Renaissance. Il a été montré ailleurs (Menini, 2019) comment Rabelais, dans un chapitre de son Cinquiesme livre posthume, avait joué expressis verbis à prendre à rebours cette devise édifiante. Sur l’île des Esclots, les frères Fredon fustigent Fortune :

[Les frères Fredons] faisoient une belle procession : en laquelle ils portoient deux bannieres, en l’une desquelles estoit en belle peinture le pourtrait de vertu, en l’autre de fortune. Un fredon premier portoit la banniere de fortune, aprés luy marchoit un autre portant celle de vertu, en main tenant un aspersoir mouillé en eau mercuriale, descrite par Ovide en ses Fastes : duquel continuellement il comme sonettoit le precedent Fredon, portant fortune. « Cest ordre, dist Panurge, est contre la sentence de Ciceron, et des Academiques, lesquels veulent vertu preceder, suyvre fortune. » Nous fut toutesfois remonstré qu’ainsi leur convenoit faire, puis que leur intention estoit fustiguer fortune. (CL, xxvi, 790)

Cet ordre des Fredons méprise Fortune ; leurs moines se moquent en liberté, écrit Rabelais, « tant de fortune comme des fortunez ». Leurs antiphones et ce qui apparaît aux pantagruélistes comme une terre Antichthone et Antipode ne sont que le signe de leur volonté de vivre à rebours ‒ et de « contrefortuner » (le néologisme est de Rabelais). Il y a dans cet épisode la satire la plus suivie de la vie monacale, en particulier de celle qu’on mène, contre nature et contre le train du monde, dans les ordres mendiants.

Ordres mendiants qui nous ramènent aux franciscains de Fontenay-le-Comte, lesquels laissèrent un si mauvais souvenir à Lamy et à Rabelais, à l’époque où ils lisaient ensemble le texte grec du traité De la fortune de Plutarque, celui de la Fortune des Romains traduit par Budé ou encore son De contemptu rerum fortuitarum. Il y a dans cet épisode des frères Fredons ‒ qu’Yves Giraud trouvait pour sa part peu réussi ‒ la concrétion des jeux mémoriels de Rabelais sur la Fortune : infortune chez les franciscains ignorants, Fortune théorisée par les Grecs (Plutarque en particulier), Bonne Fortune chez Gryphe, inversée pour les besoins de la satire. Le tout, à la faveur d’une relecture à plus bas sens du De contemptu rerum fortuitarum de Budé qui, s’il rêvait de la vie contemplative et des biens spirituels (dans ses lettres à Lamy comme partout dans son œuvre), était le premier à vilipender la corruption des religieux et l’hypocrisie des ordres mendiants.

4. Le quart livre : fiction-fortunal

Tout cela suffit-il à certifier qu’une véritable pensée de la Fortune a préludé à la fiction rabelaisienne ? Quelques considérations supplémentaires sur le Quart livre permettront peut-être de répondre positivement à cette question.

Le Quart livre de 1552, ultime opus de Rabelais, qu’on peut considérer à bon droit comme une forme de « testament sur mer », offre donc la dernière définition du pantagruélisme en accordant au mépris budéen des vicissitudes de l’existence le pouvoir de réaliser, de confectionner, de cuisiner (si l’on peut dire) la gaieté. Ce livre n’est pas centripète comme l’avait été le Tiers livre ; il est centrifuge. Les pantagruélistes y sont lancés au plus hasardeux de la Folie du monde, folle nef parmi les signes et les insensés. Les héros rabelaisiens voyagent dans le Siècle, loin de la règle monacale que Rabelais a lui-même quittée depuis longtemps9. Le Quart livre, cette odyssée, apparaît comme la dernière réponse du Maître à Fortune la diverse. Pour mépriser le « fortuit », avaries et avanies, encore faut-il le vivre ‒ et l’écrire.

Certaines des querelles critiques du siècle dernier ont eu le mérite (collatéral) de pointer un enjeu majeur du texte rabelaisien : comment écrire la contingence ? Michel Jeanneret (1994) et Frank Lestringant (1988) ont souligné la structure « modulaire » du livre et le modèle insulaire (« fiction en archipel ») qui en fait assurément une réalisation topique de la contingence, induite par le modèle hasardeux du cabotage. Gérard Defaux (1994) et Edwin Duval (1998) ont au contraire souligné le dessein, le design, le plan concerté d’un capitaine qui saurait parfaitement où se dirige son navire. À la lumière de ces deux positions, peut-être moins irréconciliables qu’il n’y paraît, pourrait se faire jour la meilleure réponse qui soit à la question philosophique posée, entre autres, par Plutarque et Budé : comment concilier liberté humaine, bon cœur, hasards de la fortune et providence divine ?

Voici Panurge, apparu en Ulysse dans Pantagruel, jeté dans la pleine mer de la contingence. La tempête (chap. xviii- xxiiii) est un morceau de bravoure (ou de lâcheté) : elle se nomme ‒ et pour la première fois dans l’œuvre de Rabelais ‒ fortunal. S’il y a bien un locus classicus de la mise en jeu de la Fortune, il faut reconnaître qu’il s’agit de la tempête. Or c’est précisément dans cet épisode que Rabelais fait apparaître les marques les plus évidentes du « synergisme » de Pantagruel (et d’Epistemon) en matière théologique. Il faut prier, certes, mais aussi « coopérer » avec Dieu pour assurer son salut, c’est-à-dire se retrousser les manches et faire contre mauvaise fortune bon cœur. En cela, Pantagruel (et Rabelais avec lui ?) se montre non seulement budéen et érasmien ‒ mais surtout catholique (évangélico-gallican) plutôt que protestant. Dans cet épisode de la tempête, Rabelais fait tenir à son héros le gouvernail entre deux écueils spirituels, comme l’a montré Michael Screech (1992, p. 447-451) : celui des fausses « bonnes œuvres » requises par les papistes et celui du serf arbitre défendu par les réformés. De ce point de vue aussi, le Quart livre permet une mise en scène du questionnement budéen sur le transitus10, le « passage » ou « transfert » de l’hellénisme au christianisme : dans le tourment du fortunal, comment trouver la Bonne Fortune... avec Dieu ?

Déjà, dans le prologue du livre de 1552, où Budé apparaissait comme le grand-père du pantagruélisme, un apologue lucianesque invitait, le temps d’une fantaisie mythologique11 ‒ celle d’un banquet de dieux païens ‒, à méditer la question disputée de la prédestination. La situation est complexe : Jupiter ne peut rien faire face aux Destins dans le conflit entre Rameau et Galland. Il est en aussi mauvaise posture que le dieu des dieux grecs dans Zeus tragédien de Lucien de Samosate. Rabelais rejoue ici de façon extrêmement subtile la querelle sur la (double) prédestination qui agitait les théologiens de son temps, mais dans la trame d’une fable à l’antique qui dissimule autant qu’elle révèle. Derrière le masque de Lucien se laisse deviner un écrivain qui n’ignore rien de l’opposition entre Érasme et Luther, laquelle continue d’émouvoir le « démoniacle Calvin ».

Le Quart livre débute donc par une fantaisie fatale sur la prédestination, pour s’achever au large des folies humaines, après que son auteur y a contraint ses héros d’affronter un fortunal des plus terribles. Ce qui frappe les connaisseurs du corpus rabelaisien, c’est que Rabelais avait pourtant prévu un temps de faire arriver à bon port ses pantagruélistes, pour un telos initiatique dans le Temple de la Bouteille. Les matériaux du « Ve livre »12 nous en livrent la preuve irréfutable. Pour autant, à la place de cette fin prédestinée, Rabelais nous a laissé un Quart livre sans véritable point d’aboutissement, sous la forme d’une « Odyssée d’erreurs », pour reprendre une expression dont Budé abusait (et que Rabelais avait faite sienne en latin).

Le dernier livre de Rabelais ‒ point de non-retour de son œuvre ‒ rit de la prédestination en son prologue, avant de se déployer en archipel de rencontres contingentes (mais mûrement conçues par le satiriste) pour mieux abandonner ses héros sans crier gare, bien qu’il leur ait promis, comme à son lecteur, le mot de la Bouteille. À la Bonne Fortune, avec Dieu ? Non content de les avoir créés, Rabelais semble avoir préféré laisser ses personnages libres d’errer, voire de se perdre. Et ses lecteurs, de même.

Cette mise en fiction odysséenne ‒ sans nostos, ce qu’Homère lui-même n’avait pas osé ‒ pourrait être aussi puissante qu’un traité sur la manière de faire face à la Fortune (serait-ce « avec Dieu »). Car, reconnaissons-le à la lecture du Quart livre, les « choses fortuites » n’y ont jamais été aussi monstrueuses et redoutables. Or, il se pourrait que cet ultime opus soit l’ouvrage le plus abouti de Rabelais. Ainsi la réponse qui s’y trouve formulée à la question de la Fortune apparaît précisément au plus fort d’un lieu textuel où rien n’a jamais été laissé au Hasard. Ce paradoxe, à lui seul, relève du pantagruélisme ; il est éminemment philosophique.

Rabelais, écrivain de Fortune ? À force de hasards, nous rejoignons, par d’autres voies maritimes, les conclusions qui étaient naguère celles d’un article suggestif de Laurent Gosselin (1989), qui voulait voir dans la fiction rabelaisienne un chef-d’œuvre d’écriture de la contingence13, ourdi par un ancien moine franciscain pétri de nominalisme. La piste « médiévale » de la formation rabelaisienne14 ‒ qui viendrait s’ajouter à ses lectures antico-budéennes comme à son appréhension des controverses nées de la Réforme ‒ pourrait constituer en effet une autre manière d’approcher le Hasard en Rabelaisie, en particulier dans ce Quart livre qui s’apparente à une somme polyphonique des intérêts de son auteur.

Ces propositions sont loin d’épuiser le sujet ; peut-être auront-elles réussi à montrer à quel point les à-côtés d’un corpus bien connu (livres annotés, devise d’éditeur) sont susceptibles de nous permettre d’en relire certains épisodes avec un regard neuf. Il reste qu’on peinera toujours à rendre raison d’une œuvre aussi déroutante, si l’on ne cherche qu’à en prédestiner le cours par ses sources, ses influences ou toute autre considération de biographie intellectuelle, auxquelles on demanderait en vain le fin mot d’une telle parade sauvage. Rabelais en avait-il seulement toutes les clefs ? Lui-même, comme éditeur ‒ c’est-à-dire aussi comme lecteur ‒ s’en était remis à la Fortune. Et à Dieu.